Per la prima volta, i dati clinici mostrano la possibilità concreta di rallentare il declino neurologico con un approccio mirato alla causa genetica della malattia

La malattia di Huntington, per lungo tempo ritenuta un disturbo neurodegenerativo inarrestabile e senza reali possibilità di modifica del decorso, potrebbe trovarsi oggi di fronte a una svolta epocale.

Un nuovo approccio terapeutico, sviluppato attraverso le più recenti tecniche di terapia genica, ha dimostrato nei primi studi clinici la capacità di rallentare in modo consistente la progressione dei sintomi.

Il trattamento sperimentale, chiamato AMT-130, ha ottenuto risultati che, se confermati su scala più ampia, potrebbero cambiare radicalmente il modo in cui viene affrontata questa grave patologia.

La malattia di Huntington: caratteristiche e limiti delle cure attuali

Nei pazienti che hanno ricevuto la dose più elevata del farmaco, la riduzione della velocità di peggioramento ha raggiunto il 75% rispetto a chi non ha ricevuto la terapia, un traguardo mai documentato prima.

Origine genetica e meccanismi patologici

L’Huntington è una condizione ereditaria trasmessa in maniera autosomica dominante: basta quindi ereditare una sola copia del gene mutato per svilupparla.

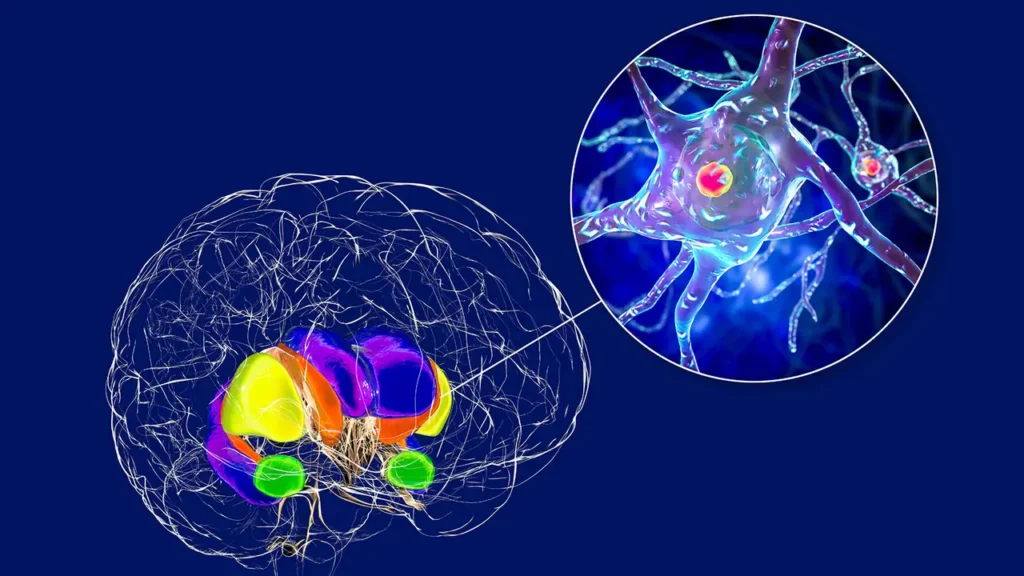

La mutazione riguarda il gene HTT, che codifica per la proteina huntingtina. Nella sua forma alterata, questa proteina subisce variazioni strutturali tali da diventare tossica per i neuroni, provocando danni progressivi e irreversibili al sistema nervoso centrale.

Sintomi principali

Il quadro clinico comprende:

- movimenti involontari incontrollabili (corea);

- declino cognitivo, con difficoltà di memoria, attenzione e pianificazione;

- alterazioni psichiatriche, come ansia, depressione o irritabilità;

- perdita graduale delle capacità funzionali quotidiane.

L’insieme di questi sintomi conduce, con il tempo, a una grave compromissione della qualità di vita e a un’elevata dipendenza dall’assistenza esterna.

Terapie disponibili oggi

Al momento, la pratica clinica si concentra su farmaci e trattamenti che agiscono soltanto sui sintomi: antipsicotici per ridurre i movimenti involontari, antidepressivi per la componente emotiva, riabilitazione motoria e supporto psicologico.

Nessuna delle terapie correnti, però, riesce a incidere sul processo biologico alla base della malattia. Per questo motivo, la ricerca si è orientata verso strategie innovative, in grado di modificare il decorso naturale del disturbo.

Il trial clinico di AMT-130: impostazione e metodologia

Struttura dello studio

La sperimentazione è stata organizzata come studio clinico di fase I/II, condotto in più centri internazionali, con l’obiettivo primario di valutare sicurezza e tollerabilità, e con un’attenzione particolare a eventuali segnali di efficacia.

I pazienti hanno ricevuto una sola somministrazione del trattamento attraverso un intervento neurochirurgico mirato. La terapia consiste nell’introduzione, tramite un vettore virale adeno-associato, di una sequenza di RNA capace di ridurre la produzione della forma tossica della proteina huntingtina.

Procedura di somministrazione

Il farmaco è stato iniettato direttamente in aree cerebrali profondamente coinvolte dalla patologia, come nucleo caudato e putamen, utilizzando una tecnica stereotassica guidata da risonanza magnetica. L’operazione, complessa e di lunga durata, richiede tra le 12 e le 18 ore di tempo.

Reclutamento dei partecipanti

Sono stati arruolati pazienti in fase iniziale di malattia, provenienti da Stati Uniti, Regno Unito ed Europa. I soggetti sono stati divisi in due gruppi:

- dose bassa (12 pazienti)

- dose alta (17 pazienti).

Gruppo di confronto

Per valutare i risultati, non sempre è stato utilizzato un placebo chirurgico. In alternativa, i dati sono stati confrontati con un gruppo esterno proveniente dallo studio osservazionale Enroll-HD, che raccoglie informazioni sul decorso naturale della malattia in ampie coorti di pazienti. L’analisi ha utilizzato criteri statistici di appaiamento per rendere i gruppi più comparabili.

La terapia genica AMT-130 rappresenta un punto di svolta storico per la malattia di Huntington

I risultati principali: dati a 24 e 36 mesi

Efficacia a due anni

Dopo 24 mesi di osservazione, i pazienti che avevano ricevuto la dose maggiore di AMT-130 hanno mostrato un cambiamento minimo nel punteggio composito cUHDRS (Composite Unified Huntington’s Disease Rating Scale), pari a –0,2.

Il gruppo di controllo esterno, nello stesso intervallo di tempo, ha evidenziato invece un calo medio di –1,0.

Questa differenza si traduce in un rallentamento dell’80% nella progressione clinica della malattia.

Parallelamente, nei pazienti trattati si è riscontrata una riduzione dei livelli di neurofilamento light chain (NfL) nel liquido cerebrospinale. Questo biomarcatore, quando elevato, indica danno neuronale: la sua diminuzione suggerisce quindi un’effettiva protezione delle cellule nervose.

Efficacia a tre anni

A 36 mesi di follow-up, i dati hanno confermato la tenuta dei benefici osservati.

Nella coorte ad alta dose, la variazione media del punteggio cUHDRS è stata di –0,38, contro –1,52 nel gruppo di controllo. Ciò corrisponde a un rallentamento stimato del 75% della progressione.

Tra gli endpoint secondari, la Total Functional Capacity (TFC) ha mostrato un rallentamento del peggioramento pari al 60%, statisticamente significativo.

Altri test neurocognitivi e motori, come lo SDMT e lo Stroop Test, hanno evidenziato tendenze positive, anche se non sempre con piena significatività statistica.

Sicurezza del trattamento

Il profilo di sicurezza di AMT-130 è stato giudicato complessivamente buono. Gli eventi avversi osservati erano in larga parte collegati alla procedura chirurgica stessa, e la maggior parte di essi si è risolta spontaneamente o con interventi medici standard.

Significato clinico dei risultati

Questi dati rappresentano la prima dimostrazione clinica concreta che la malattia di Huntington non è immutabile, ma può essere influenzata da un intervento terapeutico mirato al difetto genetico.

La ricercatrice Anne Rosser ha definito i risultati “altamente significativi”, sottolineando che pur trattandosi di una casistica ristretta, l’efficacia documentata apre la strada alla possibilità che il trattamento possa un giorno essere prescritto in ambito clinico.

Opinioni esterne

Kan Cao, studioso non coinvolto nella ricerca, ha evidenziato che se i dati verranno confermati in studi più ampi e controllati, l’Huntington potrebbe passare da malattia degenerativa inesorabile a condizione in cui sia possibile rallentare o addirittura arrestare il peggioramento.

Un tale cambiamento avrebbe implicazioni profonde: dalla consulenza genetica ai pazienti, alla pianificazione delle cure, fino allo sviluppo di nuove strategie terapeutiche per patologie simili.

Limiti e difficoltà ancora da affrontare

Un aspetto critico è che i risultati diffusi finora provengono da comunicati e presentazioni, ma non sono stati ancora pubblicati in riviste scientifiche sottoposte a revisione paritaria. Questo passaggio sarà fondamentale per una valutazione indipendente della validità dei dati.

Lo studio ha incluso appena 29 pazienti, e soltanto 12 di loro hanno completato il follow-up triennale nella coorte ad alta dose. Questa numerosità ridotta impone cautela nell’interpretare la portata dei risultati. Il periodo di osservazione di tre anni, pur significativo, non consente di stabilire se gli effetti protettivi si manterranno anche a lungo termine. Saranno necessari studi prolungati nel tempo per chiarire questo punto.

Complessità della somministrazione

Un altro ostacolo è rappresentato dalla modalità di erogazione della terapia: un intervento neurochirurgico invasivo, che richiede molte ore e appare difficilmente scalabile su larga scala.

La ricerca futura dovrà concentrarsi anche sul rendere questa procedura più rapida, sicura e accessibile. Dal momento che lo sviluppo di AMT-130 è condotto dall’azienda uniQure, occorre garantire la massima trasparenza nella comunicazione e nella valutazione dei risultati, per evitare possibili bias industriali.

Se i dati continueranno a confermarsi positivi, AMT-130 potrebbe diventare la prima terapia capace di modificare il corso della malattia di Huntington.

Oltre ai pazienti già sintomatici, la strategia potrebbe in futuro essere applicata anche a portatori del gene mutato in fase pre-sintomatica, con l’obiettivo di ritardare l’insorgenza o limitare l’impatto della disabilità.

Il successo di AMT-130 fungerebbe da catalizzatore per lo sviluppo di terapie simili destinate ad altre malattie neurodegenerative ereditarie, aprendo una nuova era nella medicina di precisione.

Restano tuttavia questioni cruciali da risolvere:

- ridurre i tempi e i rischi dell’intervento chirurgico;

- assicurare una distribuzione su vasta scala;

- contenere i costi di produzione e somministrazione;

- garantire un monitoraggio continuo dell’efficacia e della sicurezza sul lungo termine.

- NatureHuntington’s disease treated for first time using gene therapy

- Science / AAASIn a first, a gene therapy seems to slow Huntington disease

- ScienceAlertBreakthrough Gene Therapy Slows Huntington’s Disease by 75 %