Le informazioni sanitarie errate o incomplete rappresentano una sfida significativa per la salute pubblica nell’era digitale

Nell’era digitale, la diffusione di informazioni sanitarie errate è diventata una sfida globale. La rapidità con cui i contenuti virali si propagano e la comunicazione immediata sui social media hanno amplificato il fenomeno della disinformazione sanitaria. Questo articolo esplora le cause psicologiche e sociali alla base di tale diffusione, gli impatti sulla salute pubblica e le strategie per contrastarla.

Attraverso l’adozione di strategie basate sulla scienza cognitiva, l’educazione al pensiero critico e la promozione di fonti affidabili, è possibile contrastare efficacemente questo fenomeno e proteggere la salute individuale e collettiva

Le cause della diffusione della disinformazione sanitaria

La psicologia della credulità

Secondo il professor Stephan Lewandowsky, psicologo cognitivo presso l’Università di Bristol, la persistenza della disinformazione è legata alla difficoltà di eliminare dalla memoria informazioni false, anche dopo essere state smentite. Questo fenomeno, noto come “persistenza della disinformazione”, implica che le informazioni errate continuino a influenzare le nostre credenze anche dopo essere state corrette. Le persone tendono a mantenere le loro convinzioni iniziali, anche di fronte a prove contrarie, a causa di bias cognitivi come il “bias di conferma”, che porta a cercare e interpretare informazioni in modo da confermare le proprie convinzioni preesistenti.

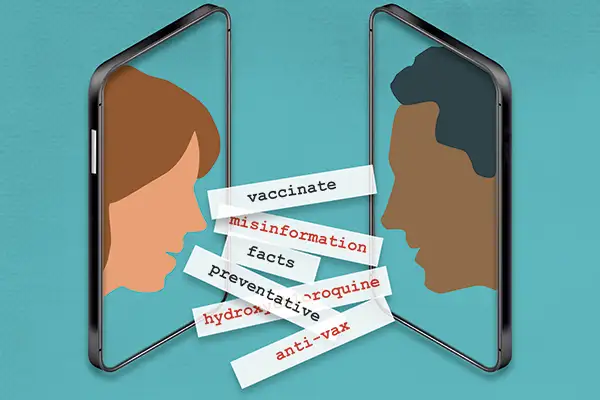

Il ruolo dei social media

Le piattaforme social giocano un ruolo cruciale nella diffusione della disinformazione sanitaria. La mancanza di regolamentazioni rigorose e la presenza di algoritmi che promuovono contenuti sensazionalistici favoriscono la circolazione di informazioni non verificate. Contenuti emotivamente forti, come quelli che suscitano paura o indignazione, hanno maggiori probabilità di essere condivisi rapidamente, amplificando così la disinformazione. Inoltre, la presenza di “superspreaders” – individui che diffondono in modo sproporzionato informazioni errate – contribuisce ulteriormente alla propagazione di contenuti falsi. Studi hanno evidenziato che una piccola percentuale di utenti è responsabile di una parte significativa della diffusione di disinformazione online.

La consapevolezza e l’educazione rappresentano quindi le armi più efficaci contro la diffusione di informazioni errate in ambito sanitario

Gli impatti della disinformazione sanitaria

Danno alla salute pubblica

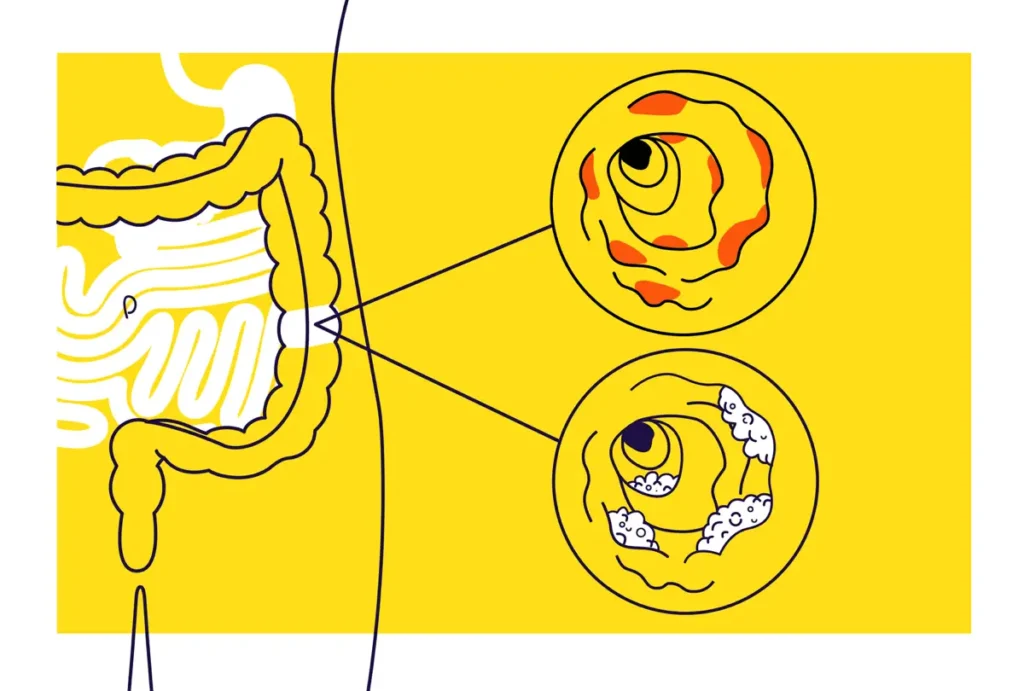

La disinformazione sanitaria può portare a scelte errate in ambito medico, come l’adozione di trattamenti non comprovati o il rifiuto di vaccinazioni. Questo fenomeno ha avuto conseguenze dirette sulla salute pubblica, contribuendo alla diffusione di malattie prevenibili e aumentando il carico sui sistemi sanitari. Ad esempio, la disinformazione riguardo ai vaccini ha portato a una diminuzione delle coperture vaccinali, con conseguenti focolai di malattie infettive.

La disinformazione sanitaria influenza negativamente la salute pubblica in diversi modi. Essa può determinare scelte sanitarie errate da parte degli individui, come l’uso di trattamenti non validati scientificamente, l’adozione di rimedi inefficaci o pericolosi, e il rifiuto di cure consigliate dai professionisti. Tale fenomeno aumenta il rischio sanitario complessivo della popolazione, poiché la mancata adesione a protocolli medici e misure preventive favorisce focolai di malattie e sovraccarica i sistemi sanitari.

Erosione della fiducia nelle istituzioni

La diffusione di informazioni errate mina la fiducia del pubblico nelle istituzioni sanitarie e nei professionisti del settore. Quando le persone sono esposte a contenuti falsi che contraddicono le raccomandazioni ufficiali, possono sviluppare scetticismo nei confronti delle autorità sanitarie, compromettendo l’efficacia delle politiche di salute pubblica. Inoltre, riduce la fiducia nelle politiche di salute pubblica, limitando l’adesione a campagne di prevenzione e programmi ufficiali. La disinformazione comporta anche conseguenze economiche e sociali: il maggior afflusso di pazienti con comportamenti rischiosi aumenta la pressione sui servizi sanitari, mentre panico e ansia derivanti da notizie fuorvianti influenzano negativamente il benessere mentale della popolazione.

| Aspetto | Effetti della disinformazione sanitaria |

|---|---|

| Comportamenti individuali | Adozione di trattamenti non provati, rifiuto di cure, uso di rimedi inefficaci o pericolosi; calo delle vaccinazioni. |

| Rischio per la popolazione | Incremento del rischio sanitario collettivo, possibili focolai di malattie, sovraccarico dei sistemi sanitari. |

| Fiducia nelle istituzioni | Erosione della fiducia in medici, ospedali e politiche sanitarie; ridotta partecipazione a campagne di prevenzione. |

| Impatto economico e sociale | Maggior pressione sui servizi sanitari, aumento dei costi, diffusione di panico e ansia, effetti sul benessere mentale. |

| La disinformazione rappresenta una minaccia per la salute pubblica, influenzando scelte personali, fiducia istituzionale e sicurezza collettiva. |

Strategie per contrastare la disinformazione sanitaria

Prebunking: prevenire anziché curare

Una strategia efficace per contrastare la disinformazione è il “prebunking”, che consiste nell’esporre in anticipo le persone a informazioni corrette per prevenire l’assimilazione di contenuti errati. Studi hanno dimostrato che l’esposizione a messaggi correttivi prima dell’incontro con informazioni false può ridurre significativamente la credulità verso la disinformazione. Ad esempio, giochi educativi come “Bad News” hanno mostrato efficacia nel rafforzare la resilienza psicologica contro le tecniche di manipolazione utilizzate nella disinformazione.

Parallelamente, si promuovono il pensiero critico e l’alfabetizzazione mediatica, incoraggiando a riflettere sulla plausibilità e verificabilità delle notizie prima di accettarle.

I social media contribuiscono in maniera significativa alla diffusione della disinformazione, poiché la mancanza di regolamentazioni e algoritmi che favoriscono contenuti sensazionalistici aumentano la circolazione di notizie non verificate. Contenuti con forte impatto emotivo, come quelli che suscitano paura o indignazione, hanno maggior probabilità di essere condivisi rapidamente, amplificando il fenomeno.

L’educazione e la formazione costituiscono strumenti essenziali per contrastare la disinformazione sanitaria online

Promozione del pensiero critico

La dottoressa Jenny Yu, Chief Medical Officer di RVO Health, sottolinea l’importanza di fermarsi e riflettere prima di accettare informazioni sanitarie:

“Con qualsiasi informazione, le persone dovrebbero fermarsi e chiedersi: ha senso?”

La promozione dell’alfabetizzazione mediatica e del pensiero critico è fondamentale per aiutare le persone a navigare correttamente nell’ambiente digitale e a distinguere tra informazioni affidabili e fuorvianti.

Il pensiero critico consiste nella capacità di analizzare razionalmente le informazioni valutando fonti, prove e coerenza logica prima di considerarle valide. In ambito sanitario, promuovere tale approccio significa educare gli individui a verificare l’affidabilità delle fonti, la solidità delle evidenze scientifiche e la presenza di eventuali conflitti di interesse, con l’obiettivo di ridurre l’accettazione passiva di contenuti falsi e aumentare consapevolezza e autonomia decisionale.

Le strategie principali comprendono alfabetizzazione mediatica, esercizi pratici su casi reali, prebunking e discussioni guidate, finalizzate a rafforzare la capacità di valutazione critica. I benefici includono minore credulità verso informazioni errate, miglioramento delle decisioni sanitarie, costruzione di una cultura della responsabilità informativa e maggiore resilienza comunitaria di fronte alla disinformazione. Tra le sfide si evidenziano la complessità scientifica dei contenuti, la presenza di bias cognitivi e la saturazione di informazioni online che limita il tempo dedicato all’analisi critica.

Promozione del pensiero critico:

| Aspetto | Dettagli |

|---|---|

| Definizione | Capacità di valutare razionalmente informazioni, prove, fonti e coerenza logica prima di accettarle come vere. |

| Obiettivo | Ridurre l’accettazione passiva di contenuti falsi o sensazionalistici, aumentando consapevolezza e autonomia decisionale. |

| Strategie di implementazione | Alfabetizzazione mediatica: riconoscere fonti affidabili, comprendere la struttura delle notizie, individuare segnali di disinformazione. Esercizi pratici: analisi di casi concreti di disinformazione sanitaria. Inoculazione cognitiva (prebunking): fornire preventivamente informazioni corrette e spiegazioni sui trucchi della disinformazione. Discussioni guidate: dibattito critico tra gruppi per valutare prove e argomentazioni. |

| Benefici | Riduzione della credulità verso informazioni false. Miglioramento della capacità decisionale informata in ambito sanitario. Costruzione di una cultura della responsabilità informativa. Aumento della resilienza comunitaria contro campagne di disinformazione. |

| Sfide | Complessità scientifica di alcune informazioni. Bias cognitivi (es. bias di conferma) che ostacolano l’applicazione autonoma. Saturazione di contenuti online che limita il tempo disponibile per valutare ogni informazione. |

Educazione e formazione

È essenziale educare il pubblico, in particolare i giovani, sui rischi della disinformazione e sulle modalità per riconoscerla. Programmi educativi che insegnano come valutare la credibilità delle fonti e come identificare segnali di disinformazione possono contribuire a costruire una società più resiliente alle fake news. Inoltre, la formazione dei professionisti della comunicazione, inclusi i creatori di contenuti sui social media, è cruciale per garantire che condividano informazioni accurate e verificate.

Essa mira a sviluppare competenze cognitive e comportamentali che consentano di distinguere tra informazioni affidabili e false, promuovendo il pensiero critico e l’alfabetizzazione mediatica. Gli interventi educativi perseguono obiettivi quali la capacità di valutare prove e fonti, l’adozione di comportamenti sanitari informati e l’aumento della resilienza comunitaria.

Le strategie principali comprendono programmi scolastici e universitari, workshop e seminari online, materiali didattici digitali, formazione di professionisti della comunicazione sanitaria e iniziative di prebunking. I benefici includono maggiore capacità di identificare contenuti falsi, riduzione della diffusione della disinformazione, aumento della fiducia nelle fonti ufficiali e supporto a decisioni sanitarie consapevoli.

- American Psychological AssociationHow and why does misinformation spread?

- Roozenbeek, J., & van der Linden, S.The fake news game: Actively inoculating against the risk of misinformation. Journal of Risk Research, 22(5), 570–580

- Harvard Chan’s Center for Health CommunicationSwire-Thompson, B. (2022). Countering health misinformation: 5 lessons from an expert research psychologist

- United States Department of Health and Human ServicesHealth Misinformation

- UNESCOOnline influencers need 'urgent' fact-checking training, warns UNESCO