Dai primi mesi fino all’adolescenza, i parametri da utilizzare cambiano: peso per età nei primi due anni, peso per altezza dai 2 ai 5 anni e IMC per età dopo i 5 anni

- Principi generali: ritmi di crescita, differenze individuali e necessità di controlli regolari

- Dalla nascita ai 2 anni: il peso in rapporto all’età

- Dai 2 ai 5 anni: valutazione del peso in funzione dell’altezza

- Dopo i 5 anni: Indice di Massa Corporea per età

- Definizione di sovrappeso e obesità secondo l’OMS

- Alimentazione, attività fisica e differenziazioni

- Limiti e precauzioni nell’interpretazione dei dati

Stabilire un intervallo di peso considerato salutare in base all’età e alla statura di un bambino è un passaggio fondamentale nella prevenzione e nella diagnosi precoce di possibili squilibri nutrizionali o disturbi clinici. La crescita infantile non è un processo uniforme e lineare, ma segue tappe precise che variano nei diversi periodi della vita. Proprio per questo motivo, medici e pediatri si affidano a strumenti riconosciuti a livello internazionale, come le curve di crescita elaborate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o da autorità sanitarie nazionali, che fungono da riferimento standardizzato.

Le metodiche di valutazione cambiano in base alla fascia di età: nei primi anni si tiene conto soprattutto del peso rapportato all’età, successivamente diventa più importante il peso in funzione dell’altezza e, a partire dall’età scolare, l’attenzione si concentra sull’Indice di Massa Corporea (IMC) per età.

Il controllo del peso in relazione all’età e alla statura è un processo dinamico, che richiede attenzione e costanza, ma che varia con l’età. Nei primi due anni di vita, infatti, il criterio principale è l’età e non un rapporto tra peso e altezza

Principi generali: ritmi di crescita, differenze individuali e necessità di controlli regolari

Durante il primo anno di vita l’aumento ponderale è particolarmente rapido: nei primi dodici mesi i bambini crescono più velocemente che in qualunque altro periodo della loro esistenza. Con l’inizio della deambulazione e l’aumento dell’attività fisica, il ritmo rallenta: il bambino brucia più energia e la curva del peso tende a stabilizzarsi.

Mettiamo in evidenza tre parametri fondamentali per seguire correttamente lo sviluppo:

- fino ai 2 anni si utilizza il criterio del peso rispetto all’età;

- dai 2 ai 5 anni viene preso in esame il peso in rapporto all’altezza;

- dopo i 5 anni la valutazione si basa sul calcolo dell’IMC confrontato con l’età.

È importante ribadire che ogni bambino ha un ritmo di crescita unico. La genetica, il tipo di alimentazione, la presenza di eventuali malattie croniche o temporanee e il livello di attività fisica quotidiana possono influenzare sensibilmente il percorso di sviluppo. Per questo motivo, il confronto con gli standard di riferimento non deve mai essere interpretato come una diagnosi in sé, ma come uno strumento di supporto per i professionisti sanitari.

Le linee guida pediatriche e la letteratura scientifica utilizzano il concetto di percentili: la posizione del bambino rispetto alla distribuzione statistica della popolazione indica se si trova in un range considerato normale. Ad esempio, nei primi anni di vita un peso compreso fra il 15° e l’85° percentile viene di solito interpretato come fisiologico. Non si parla quindi di un valore unico, bensì di un intervallo di riferimento.

Gli aspetti psicologici sono fondamentali, affinché il calcolo del peso ideale non diventi un’ossessione anche per la crescita del piccolo

Dalla nascita ai 2 anni: il peso in rapporto all’età

Nel neonato e nel bambino fino ai 24 mesi, il principale indicatore da osservare è il peso per età, confrontato con le curve OMS. In questa fase, ogni variazione significativa può avere implicazioni importanti e va valutata con attenzione.

Mettiamo in evidenzia i valori indicativi:

- 1 mese: 3,8 – 5,0 kg

- 6 mesi: 7,0 – 8,8 kg

- 12 mesi: 8,6 – 10,8 kg

- 24 mesi: 10,8 – 13,6 kg

Un peso superiore o inferiore rispetto a tali intervalli non implica necessariamente una patologia, ma richiede un consulto con il pediatra, che può decidere di approfondire con ulteriori controlli.

Accanto al peso, nei primi due anni è indispensabile monitorare anche altezza (o lunghezza supina) e circonferenza cranica, per avere un quadro completo dello sviluppo corporeo e neurologico.

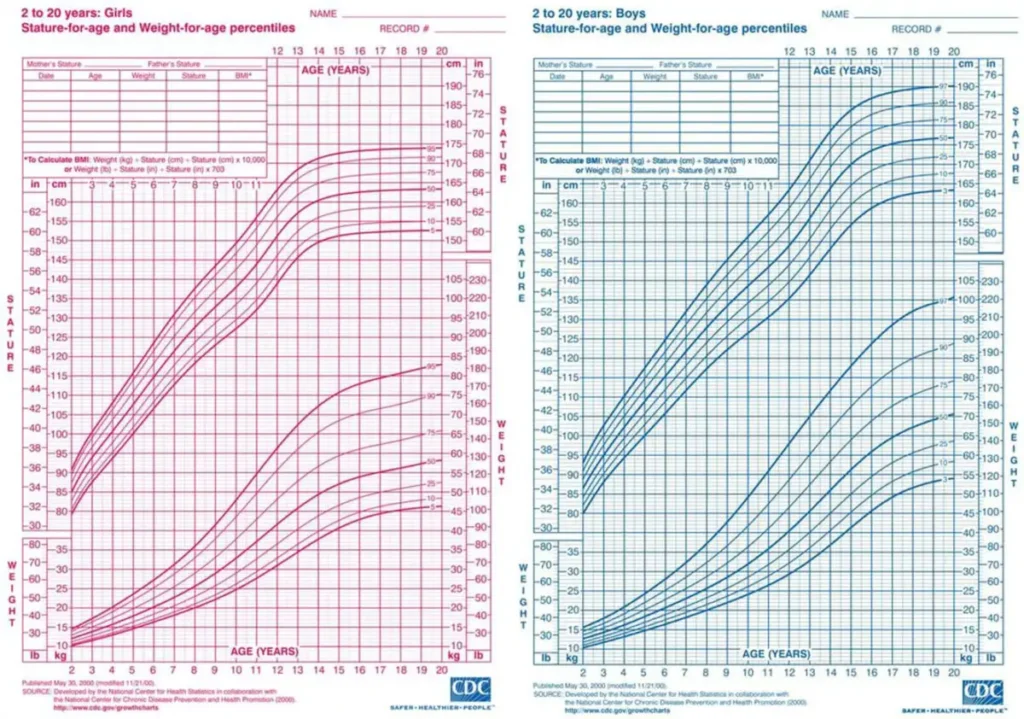

Le curve di crescita diffuse dall’OMS rappresentano lo standard di riferimento internazionale: queste tabelle, elaborate a partire da campioni multicentrici di bambini, sono utilizzate dai pediatri di tutto il mondo per verificare che la crescita avvenga in modo equilibrato.

Dai 2 ai 5 anni: valutazione del peso in funzione dell’altezza

Con il superamento dei due anni di vita, l’approccio cambia: non si confronta più soltanto il peso con l’età anagrafica, ma si considera il peso in rapporto alla statura. In questo modo è possibile cogliere eventuali discrepanze tra le due misure, che potrebbero suggerire la presenza di deficit o eccessi nutrizionali.

Alcuni valori riportati sono:

- 65 cm → 7,0 – 8,0 kg

- 70 cm → 8,0 – 9,5 kg

- 80 cm → 9,7 – 11,0 kg

- 90 cm → 12,0 – 14,0 kg

- 100 cm → 14,0 – 16,7 kg

- 110 cm → 17,0 – 20,5 kg

Tali intervalli permettono di comprendere se il peso di un bambino è proporzionato alla sua altezza in quel preciso momento della crescita.

Un aumento troppo repentino, così come una perdita o un rallentamento evidente, possono essere segnali di allarme da non trascurare: tra le cause possibili ci sono disordini metabolici, disturbi endocrini, infezioni o semplici squilibri alimentari. Per questa ragione, ogni variazione significativa va sempre discussa con il pediatra di fiducia.

Imparare a leggere le tabelle che riportano i percentili di crescita e capire come calcolare l’indice di massa corporea è fondamentale se si vogliono seguire i più piccoli nella maniera più completa. Le curve OMS offrono il quadro di riferimento principale, ma i dati numerici devono sempre essere letti con prudenza, considerando la variabilità naturale tra i bambini. La collaborazione con pediatri e nutrizionisti rimane il punto fermo: solo l’osservazione professionale consente di distinguere una semplice variante della normalità da una condizione che richiede attenzione o intervento

Dopo i 5 anni: Indice di Massa Corporea per età

Dai 5 anni fino alla fine dell’adolescenza, lo strumento più utilizzato è il calcolo dell’Indice di Massa Corporea (IMC), adattato però all’età e al sesso del bambino.

La formula rimane la stessa usata negli adulti:

IMC = peso (kg) ÷ [altezza (m)]²

La differenza sostanziale sta nell’interpretazione: nei bambini l’IMC non viene confrontato con un valore unico, ma con le curve di crescita OMS per fascia d’età e genere. I principali riferimenti sono:

- Percentile 10 (P10) → peso minimo atteso

- Percentile 50 (P50) → valore ideale

- Percentile 85 (P85) → peso massimo considerato nella norma

Questa classificazione permette di distinguere condizioni di normopeso, sottopeso, sovrappeso e obesità.

Va ricordato che l’IMC, pur essendo uno strumento utile e pratico, non distingue la composizione corporea: non evidenzia, ad esempio, la differenza tra massa muscolare e massa grassa né segnala la distribuzione del tessuto adiposo. Perciò deve sempre essere interpretato da un professionista nel contesto clinico globale del bambino.

| Età del bambino | Intervallo di peso normale atteso | Età del bambino | Intervallo di peso normale atteso |

|---|---|---|---|

| 1 mese | 3,8 – 5,0 kg | 1 anno e 1 mese | 8,8 – 11 kg |

| 2 mesi | 4,8 – 6,4 kg | 1 anno e 2 mesi | 9,0 – 11,4 kg |

| 3 mesi | 5,6 – 7,2 kg | 1 anno e 3 mesi | 9,2 – 11,6 kg |

| 4 mesi | 6,2 – 7,8 kg | 1 anno e 4 mesi | 9,4 – 11,8 kg |

| 5 mesi | 6,6 – 8,4 kg | 1 anno e 5 mesi | 9,6 – 12 kg |

| 6 mesi | 7,0 – 8,8 kg | 1 anno e mezzo | 9,8 – 12,2 kg |

| 7 mesi | 7,4 – 9,2 kg | 1 anno e 7 mesi | 10,0 – 12,5 kg |

| 8 mesi | 7,6 – 9,6 kg | 1 anno e 8 mesi | 10,2 – 12,8 kg |

| 9 mesi | 8,0 – 10 kg | 1 anno e 9 mesi | 10,3 – 13 kg |

| 10 mesi | 8,2 – 10,2 kg | 1 anno e 10 mesi | 10,4 – 13,2 kg |

| 11 mesi | 8,4 – 10,6 kg | 1 anno e 11 mesi | 10,6 – 13,4 kg |

| 1 anno | 8,6 – 10,8 kg | 2 anni | 10,8 – 13,6 kg |

Definizione di sovrappeso e obesità secondo l’OMS

Secondo i criteri dell’Organizzazione Mondiale della Sanità:

- Nei bambini sotto i 5 anni, il sovrappeso o l’obesità vengono individuati quando il peso per statura supera rispettivamente due o tre deviazioni standard rispetto alla mediana delle curve di riferimento.

- Nei bambini e adolescenti tra 5 e 19 anni, il sovrappeso corrisponde a un IMC superiore di una deviazione standard alla mediana, mentre l’obesità si definisce con un IMC superiore di due deviazioni standard.

Questi parametri consentono di adottare strategie di prevenzione e di intervento mirate già nelle prime fasi della vita, quando è più semplice correggere eventuali squilibri.

Per determinare l’Indice di Massa Corporea (IMC) in età pediatrica si applica la stessa formula utilizzata negli adulti: il peso in chilogrammi viene diviso per il quadrato dell’altezza espressa in metri. Un bambino di 8 anni con un peso di 28 kg e un’altezza di 1,28 m avrà un IMC pari a 28 ÷ (1,28 × 1,28), cioè circa 17,1. Il dato numerico, però, non è sufficiente a fornire un’indicazione clinica precisa: deve essere rapportato alle curve di crescita OMS, specifiche per età e sesso. Un valore vicino al 50° percentile indica una condizione nella media della popolazione di riferimento; un posizionamento oltre l’85° percentile segnala sovrappeso, mentre un risultato superiore al 97° è associato a obesità. Questo dimostra come il calcolo vada sempre integrato con la lettura statistica e clinica dei percentili.

Alimentazione, attività fisica e differenziazioni

L’alimentazione durante l’infanzia svolge un ruolo determinante per sostenere una crescita sana e armoniosa. L’allattamento esclusivo nei primi sei mesi, quando possibile, fornisce energia, nutrienti e difese immunitarie. La successiva introduzione dei cibi solidi deve essere graduale e variegata, privilegiando frutta, verdura, cereali integrali, proteine di qualità e legumi. Dopo i due anni è opportuno che la dieta diventi progressivamente simile a quella familiare, evitando però eccessi di zuccheri semplici, grassi saturi e prodotti industriali ricchi di additivi. Un regime alimentare bilanciato non solo sostiene il raggiungimento di un peso adeguato, ma contribuisce a consolidare abitudini salutari che tendono a permanere nel tempo.

L’esercizio fisico rappresenta un fattore chiave nel mantenimento di un peso nella norma. Nei primi anni di vita il gioco attivo, che coinvolge attività motorie come camminare, correre o arrampicarsi, favorisce lo sviluppo muscolare e la coordinazione. Con l’ingresso in età scolare, lo sport e le attività di gruppo diventano strumenti utili sia per l’equilibrio corporeo che per l’integrazione sociale. Le linee guida internazionali, tra cui quelle dell’OMS, suggeriscono almeno 60 minuti al giorno di attività fisica di intensità moderata o vigorosa per i bambini sopra i cinque anni. Una vita caratterizzata da sedentarietà, ad esempio trascorrendo molto tempo davanti a dispositivi elettronici, aumenta invece il rischio di accumulo di peso e di squilibri metabolici.

Uno stato di sottopeso o di sovrappeso può determinare conseguenze rilevanti sulla salute. Nei casi di peso insufficiente possono comparire rallentamento della crescita, riduzione delle difese immunitarie e deficit di micronutrienti essenziali come ferro o vitamine. Al contrario, un eccesso di peso può esporre fin dall’infanzia a problematiche metaboliche, tra cui resistenza all’insulina, diabete di tipo 2, ipertensione e alterazioni del colesterolo. L’impatto di tali condizioni non è soltanto a breve termine: esse possono costituire la base per patologie croniche in età adulta, compromettendo la qualità di vita futura.

Il peso corporeo influisce anche sull’equilibrio emotivo e sulle relazioni interpersonali. Un bambino con eccesso ponderale può sviluppare insicurezza, senso di inadeguatezza o difficoltà a partecipare serenamente alla vita di gruppo. Situazioni analoghe, seppur in senso opposto, possono interessare anche chi è molto magro e percepito come “diverso”. Per questo è importante che l’ambiente familiare e scolastico trasmetta sostegno e non giudizio, favorendo un approccio positivo al corpo e alla salute. Il modo in cui viene gestito il tema del peso durante l’infanzia può influenzare la percezione di sé e la fiducia personale anche negli anni successivi.

Calcolo del peso ideale, rapporto con età ed altezza e tabelle di crescita: esistono differenze significative anche tra maschio e femmina, superata una certa età

Lo sviluppo fisico non segue un percorso identico nei due sessi, e le curve di riferimento tengono conto di tali variazioni. Nei primi anni le discrepanze sono minime, ma con l’avvicinarsi della pubertà diventano più evidenti: i maschi tendono ad aumentare in altezza e a sviluppare maggiormente la massa muscolare, mentre le femmine accumulano fisiologicamente una percentuale più elevata di tessuto adiposo. Per questo motivo, lo stesso valore di IMC può avere significati differenti a seconda del sesso. L’utilizzo di grafici separati per maschi e femmine consente valutazioni più accurate e in linea con le caratteristiche biologiche proprie di ciascun percorso di crescita.

Limiti e precauzioni nell’interpretazione dei dati

Nel valutare il peso “ideale” nei bambini occorre tener conto di alcune importanti considerazioni:

- Diversità individuali – Ogni bambino ha un percorso unico: fattori genetici, abitudini familiari, livello di movimento quotidiano e condizioni cliniche specifiche incidono in modo determinante sulla crescita.

- IMC non esaustivo – L’indice da solo non fornisce informazioni su massa grassa e massa magra. È utile integrare la valutazione con la circonferenza della vita, il rapporto vita/altezza o esami specifici per la composizione corporea.

- Strumenti di calcolo online – Le calcolatrici del peso ideale possono rappresentare un supporto, ma non sostituiscono in alcun modo la valutazione di un pediatra. Sotto i 5 anni, in particolare, è preferibile affidarsi solo alle tabelle OMS e alla supervisione medica.

- Importanza del contesto clinico – Un dato isolato fuori range non indica automaticamente un disturbo. Occorre sempre considerare anamnesi, alimentazione, eventuali sintomi e la storia di crescita complessiva del bambino.