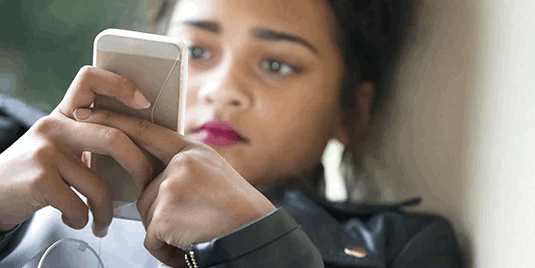

Social media e solitudine, quando la connessione digitale non basta, anzi: ci rende ancora più isolati dal resto del mondo

Un gruppo di studiosi dell’Oregon State University, tra cui Jessica Gorman e Brian Primack, ha condotto un’indagine su un campione di oltre 1.500 cittadini statunitensi tra i 30 e i 70 anni. I dati raccolti sono stati successivamente ponderati per rappresentare in modo accurato l’intera popolazione americana.

Agli intervistati è stato chiesto sia quante volte al giorno accedessero ai social network (frequenza dei controlli) sia per quanto tempo restassero connessi durante ciascuna sessione (durata complessiva). Entrambe le variabili sono state poi messe in relazione con una scala standardizzata per valutare i livelli di solitudine. Il risultato è stato chiaro: maggiore utilizzo, sia in termini di frequenza che di tempo trascorso, corrispondeva a una più alta probabilità di dichiararsi soli.

I social network restano strumenti potenti per intrattenere e informare, ma non possono sostituire i rapporti autentici. Le evidenze scientifiche dimostrano che un maggiore numero di interazioni digitali non equivale a una maggiore vicinanza umana

Un fenomeno intergenerazionale

Una delle scoperte più significative è che questa associazione non riguarda solo giovani e adolescenti, ma anche adulti prossimi all’età pensionabile. L’effetto emerge quindi lungo tutto l’arco della vita adulta.

Chi si collocava nel 25% superiore per numero di accessi quotidiani aveva oltre il doppio delle probabilità di percepirsi come solo rispetto a chi figurava nel 25% inferiore. Non si tratta solo di lunghe permanenze online: anche numerosi brevi accessi ripetuti nel corso della giornata mostrano la stessa relazione.

Gli autori ipotizzano che i continui “micro-controlli” sui social possano sottrarre tempo alle interazioni faccia a faccia, oppure che semplicemente non riescano a generare quel senso autentico di legame che le persone ricercano.

Effetti sulla salute: un rischio oltre il disagio emotivo

La solitudine non si limita a essere una sensazione spiacevole: rappresenta un fattore di rischio per problemi seri di salute. È stata collegata a un aumento di probabilità di sviluppare malattie cardiovascolari, sintomi depressivi, abuso di sostanze e perfino episodi di violenza nelle relazioni intime.

Lo studio ha paragonato i danni alla salute provocati dalla solitudine cronica a quelli derivanti dal fumo di 15 sigarette al giorno. Inoltre, il fenomeno era già in crescita prima della pandemia, ma le restrizioni dovute al COVID-19 lo hanno aggravato: oggi circa la metà degli adulti americani ammette di sentirsi sola.

Interpretazioni e limiti: correlazione, non causa-effetto

Gli studiosi sottolineano che la ricerca ha carattere osservazionale e non permette di stabilire un rapporto di causalità. In altre parole, non è possibile affermare con certezza se un uso eccessivo dei social porti a sentirsi soli o se, al contrario, siano le persone già isolate a rivolgersi con più frequenza alle piattaforme digitali. Probabilmente le due dinamiche coesistono.

Per ridurre i possibili fattori di disturbo, i ricercatori hanno preso in considerazione variabili come sesso, età, livello di istruzione, stato civile, orientamento sessuale e condizione lavorativa. Non si può escludere che elementi non valutati abbiano influenzato i risultati.

Confronti con altre ricerche: risultati contrastanti

Uso di internet e solitudine negli anziani

Un’analisi condotta nei Paesi Bassi su individui tra i 55 e i 98 anni ha mostrato che un impiego regolare di Internet per scopi sociali (come email, chat o piattaforme online) può, nel lungo periodo, ridurre la sensazione di solitudine. Non è emersa una prova solida che questo effetto fosse dovuto all’aumento diretto dei contatti sociali, né si è osservata un’influenza inversa significativa (ossia che la solitudine scoraggi l’uso di Internet).

Differenze individuali e modalità di utilizzo

Alcuni studi segnalano che variabili personali — come età, carattere o motivazioni d’uso — possono condizionare il rapporto tra social e solitudine. Inoltre, non tutti gli utilizzi hanno lo stesso peso: un approccio attivo (messaggi, videochiamate, interazioni dirette) può attenuare l’isolamento, mentre un uso passivo e ripetitivo (scorrere contenuti senza interagire) tende a correlarsi con effetti negativi.

È piuttosto frequente che gli adolescenti svolgano compiti che richiedono concentrazione, come lo studio, mentre nello stesso tempo interagiscono sui social con i coetanei. Molti di loro considerano motivo di orgoglio la capacità di gestire più attività in contemporanea. In realtà, questa continua interruzione peggiora i problemi di attenzione e riduce l’efficacia dell’apprendimento e delle prestazioni.

Un impiego eccessivo del tempo libero sui social network comporta inevitabilmente una diminuzione delle ore dedicate ad attività stimolanti per lo sviluppo di nuove competenze, a passioni personali e soprattutto al movimento fisico. L’attività sportiva, infatti, favorisce il rilascio di endorfine che interagiscono con i recettori cerebrali generando sensazioni positive e contribuendo ad attenuare i sintomi depressivi. Una vita più sedentaria, tipica di chi trascorre molto tempo davanti agli schermi, riduce non solo l’accesso a queste sostanze benefiche, ma anche i vantaggi legati a un migliore livello di autostima.

L’utilizzo dei social aumenterebbe ansia e depressione, nonché problemi nel riuscire a prendere sonno a causa del tipo di luce emessa dallo schermo

Le ricerche indicano che oltre la metà degli adolescenti consulta i social media sullo smartphone prima di addormentarsi. Chi utilizza il telefono in questa fascia oraria dorme in media un’ora in meno rispetto ai coetanei che non lo fanno. Le difficoltà non dipendono soltanto dalla luce blu emessa dagli schermi, che ostacola l’addormentamento, ma anche dallo stress e dall’ansia suscitati dai contenuti online. Molti ragazzi avvertono la pressione di dover restare costantemente aggiornati su ciò che pubblicano gli amici, con conseguente aumento della preoccupazione e riduzione della qualità del riposo.

Letteratura non univoca, il caso degli anziani

Una revisione critica più recente evidenzia che, in alcuni casi, i social possono ridurre l’isolamento tra gli adulti più anziani, soprattutto quando esistono adeguate competenze digitali e un contesto sociale favorevole. La tendenza prevalente della letteratura conferma che un impiego compulsivo o finalizzato a compensare il vuoto emotivo è associato a peggioramenti nel benessere psicologico e relazionale.

Strategie e raccomandazioni per affrontare la solitudine

Continuare a “scrollare” non è quasi mai una soluzione efficace contro la solitudine. Può invece rivelarsi utile trasformare l’uso delle piattaforme in un trampolino per interazioni reali: inviare un messaggio vocale, organizzare una telefonata o fissare un incontro dal vivo.

È consigliabile concedersi momenti di disconnessione quotidiana, soprattutto la sera, sostituendo il tempo online con attività concrete: una passeggiata, un incontro con un amico o un momento condiviso con la famiglia.

Anche a livello istituzionale e sanitario sarebbe opportuno affrontare la solitudine come un aspetto ordinario della salute pubblica, non come un’anomalia. Strumenti semplici come gruppi di sostegno, attività collettive o iniziative di volontariato possono offrire occasioni di contatto reale. L’uso intensivo dei social, in questo senso, dovrebbe essere considerato non come un fallimento personale, ma come un campanello d’allarme.

- PMCAssociations between social media use and loneliness in a cross-sectional study.Continua la lettura su pmc.ncbi.nlm.nih.gov

- BioMed CentralThe relationship between loneliness and problematic social media use.Continua la lettura su bmcpsychology.biomedcentral.com

- PMCImpact of adolescent media multitasking on cognition and behavior.Continua la lettura su pmc.ncbi.nlm.nih.gov

- ScienceDirectImpact of adolescent media multitasking on cognition and behavior.Continua la lettura su www.sciencedirect.com

- PMCMedia use, attention, mental health and academic achievement.Continua la lettura su pmc.ncbi.nlm.nih.gov