Le malattie infiammatorie croniche intestinali non sono più una condanna, ma una sfida che può essere vinta grazie a conoscenza, innovazione e collaborazione

- Cosa sono le MICI e quali sono le loro forme principali

- Diagnosi: come si arriva all’identificazione della malattia

- L’impatto quotidiano della malattia

- Terapie, dall’approccio tradizionale alle strategie innovative

- L’importanza dell’aderenza terapeutica

- Il ruolo del microbiota intestinale

- Alimentazione e stile di vita

- Aspetti psicologici e sociali

- Innovazione e ricerca: il futuro della terapia

- Complicanze e prevenzione

- MICI in età pediatrica e adolescenziale

- Verso una gestione personalizzata e partecipata

Le malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI) rappresentano oggi una delle sfide sanitarie più complesse della gastroenterologia moderna. Si tratta di condizioni croniche, recidivanti e fortemente invalidanti, che coinvolgono milioni di persone nel mondo e decine di migliaia solo in Italia. L’evoluzione della ricerca medica ha permesso di migliorare la sopravvivenza e la qualità della vita dei pazienti, ma la loro gestione richiede un approccio globale che integri terapie farmacologiche, supporto psicologico, interventi nutrizionali e strategie di prevenzione.

Le terapie di nuova generazione, unite a un approccio umano e multidisciplinare, permettono oggi a molte persone di condurre una vita piena e produttiva

Cosa sono le MICI e quali sono le loro forme principali

Sotto l’acronimo MICI rientrano due patologie principali: la colite ulcerosa e la malattia di Crohn.

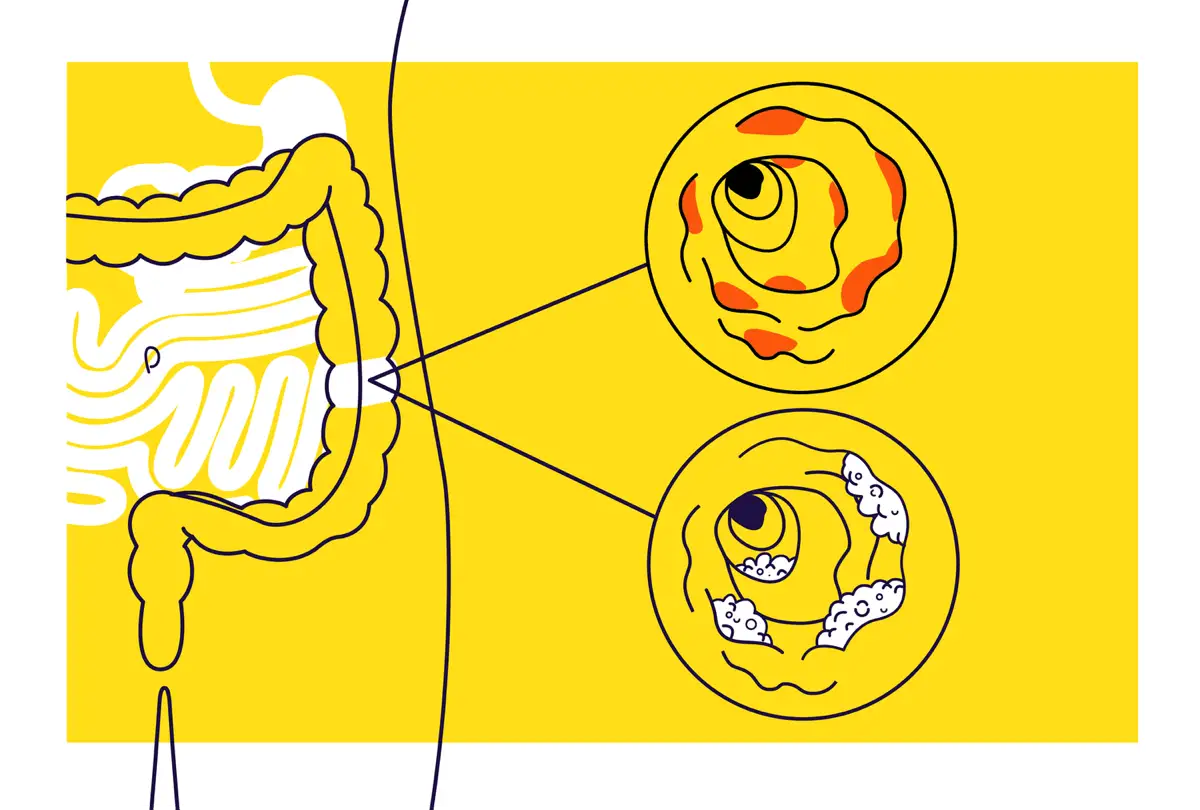

La colite ulcerosa interessa esclusivamente il colon e il retto, colpendo la mucosa interna con infiammazioni che si estendono in modo continuo. Il Crohn, al contrario, può manifestarsi in qualunque tratto dell’apparato digerente – dalla bocca all’ano – e si caratterizza per lesioni “a salto”, cioè aree sane alternate a zone infiammate.

Le due malattie condividono sintomi comuni – dolore addominale, diarrea, sangue nelle feci, perdita di peso, stanchezza cronica – ma differiscono per localizzazione, profondità delle lesioni e risposta ai trattamenti.

Nel mondo oltre 6,8 milioni di persone convivono con una MICI; in Italia si stima che siano circa 250.000, un numero in costante aumento anche tra i bambini e gli adolescenti. L’età media d’esordio si colloca tra i 20 e i 35 anni, ma le diagnosi pediatriche sono sempre più frequenti.

Le malattie infiammatorie croniche intestinali (IBD) sono caratterizzate da episodi ricorrenti di infiammazione del tratto gastrointestinale, causati da una risposta immunitaria anomala nei confronti della microflora intestinale. Esse comprendono due principali forme idiopatiche, distinte per la localizzazione e la profondità del coinvolgimento della parete intestinale: la rettocolite ulcerosa e il morbo di Crohn.

La rettocolite ulcerosa comporta un’infiammazione diffusa della mucosa del colon, che solitamente interessa il retto (proctite), ma può estendersi al sigma (proctosigmoidite), oltre il sigma (colite ulcerosa distale) o coinvolgere l’intero colon fino al cieco (pancolite).

Il morbo di Crohn, invece, causa ulcerazioni transmurali che possono interessare qualsiasi tratto del tubo digerente, sebbene colpisca più frequentemente l’ileo terminale e il colon. Entrambe le patologie vengono classificate in base all’estensione (lieve, moderata o grave) e alla localizzazione; il morbo di Crohn è inoltre distinto per fenotipo: infiammatorio, stenosante o penetrante.

Oltre al tratto gastrointestinale, entrambe le malattie possono presentare manifestazioni extraintestinali. In circa il 10% dei casi, le caratteristiche cliniche risultano talmente simili da rendere inizialmente difficile distinguere tra le due forme.

Sia la rettocolite ulcerosa sia il morbo di Crohn hanno una predisposizione genetica, non sono guaribili e comportano un’elevata morbilità. Entrambe, infine, aumentano il rischio di sviluppare carcinoma del colon-retto.

I sintomi delle malattie infiammatorie croniche intestinali (IBD) possono variare da lievi a gravi e manifestarsi in modo intermittente, con fasi di riacutizzazione (flare) alternate a periodi di remissione. Tra i sintomi più comuni rientrano dolori addominali localizzati nella parte inferiore dell’addome simili a crampi, presenza di sangue nelle feci, diarrea cronica, affaticamento e perdita di peso involontaria.

Diagnosi: come si arriva all’identificazione della malattia

Riconoscere precocemente una MICI è fondamentale per impostare una cura efficace e ridurre le complicanze. La diagnosi non è immediata, poiché i sintomi possono somigliare a quelli di altre patologie gastrointestinali (come le sindromi da intestino irritabile o le infezioni intestinali).

Il percorso diagnostico si basa su più livelli di indagine:

- Esami di laboratorio, per valutare markers di infiammazione (VES, PCR), anemia, carenze nutrizionali e presenza di sangue occulto.

- Calprotectina fecale, un biomarcatore specifico di infiammazione intestinale che aiuta a distinguere le MICI da disturbi funzionali.

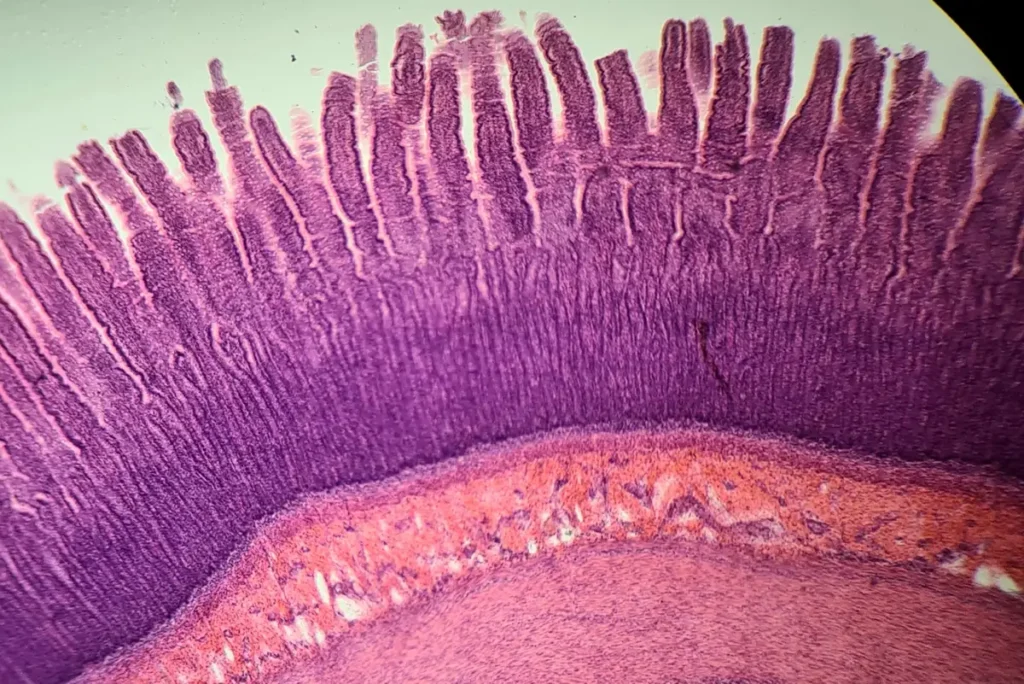

- Colonscopia con biopsia, strumento cardine per osservare direttamente la mucosa e analizzarla istologicamente.

- Imaging radiologico e risonanza magnetica enterografica, indispensabili per definire l’estensione e la profondità delle lesioni, soprattutto nel Crohn.

La diagnosi richiede sempre un approccio multidisciplinare, con la collaborazione di gastroenterologi, radiologi e anatomopatologi. L’obiettivo non è solo confermare la presenza della malattia, ma anche stabilirne la gravità e il tipo di decorso per impostare un piano terapeutico personalizzato.

L’impatto quotidiano della malattia

Vivere con una MICI significa convivere con un disturbo cronico che altera in modo significativo la qualità della vita. I sintomi – anche quando non gravi – impongono continue attenzioni: monitoraggio delle evacuazioni, gestione dell’alimentazione, paura di riacutizzazioni improvvise.

Molti pazienti riferiscono difficoltà nel mantenere una vita lavorativa regolare, nel pianificare viaggi o attività sociali, e un senso costante di ansia legato all’imprevedibilità dei sintomi. Nelle fasi attive della malattia, il dolore addominale e la necessità di accesso frequente ai servizi igienici possono limitare fortemente la vita di relazione.

Non meno rilevanti sono le manifestazioni extra-intestinali, che comprendono artriti, eritemi cutanei, uveiti, problemi epatici e alterazioni metaboliche. Questi disturbi, se non adeguatamente trattati, aggravano il peso complessivo della malattia.

Terapie, dall’approccio tradizionale alle strategie innovative

L’armamentario terapeutico per le MICI si è ampliato enormemente negli ultimi due decenni. Si parte dai farmaci di prima linea, come aminosalicilati e corticosteroidi, efficaci per controllare l’infiammazione nelle fasi iniziali o moderate, fino agli immunosoppressori (azatioprina, metotrexato) usati per mantenere la remissione.

La vera rivoluzione è arrivata con le terapie biologiche, anticorpi monoclonali che bloccano specifiche molecole pro-infiammatorie, come il TNF-alfa o le interleuchine. Negli ultimi anni sono entrate in scena anche le small molecules, farmaci orali che agiscono su vie intracellulari precise, garantendo efficacia con maggiore comodità di assunzione.

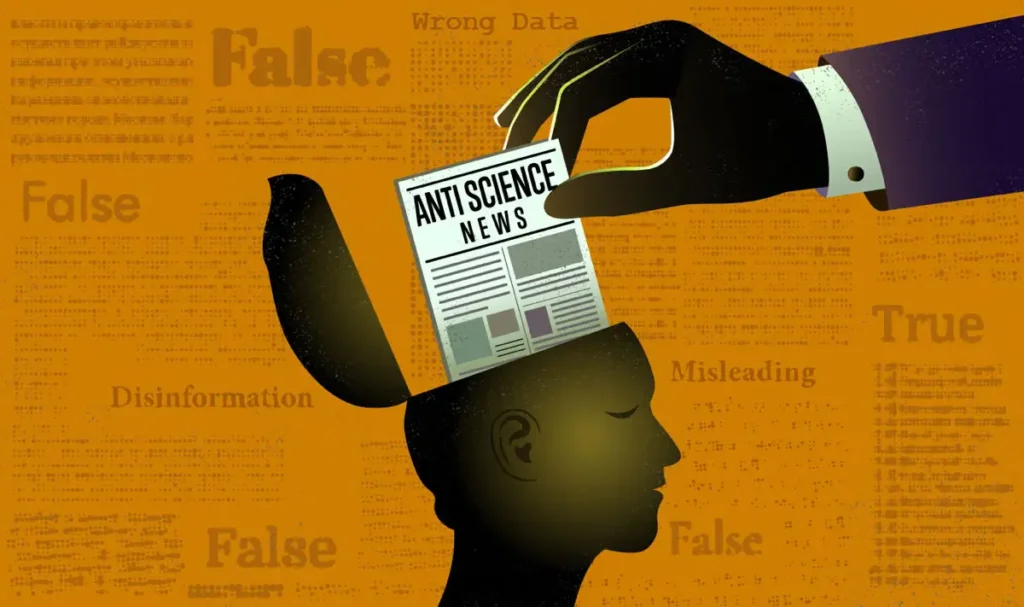

In Italia, nonostante l’ampia disponibilità di questi farmaci, quasi il 30 % dei pazienti eleggibili non accede ancora a terapie biologiche, spesso per barriere burocratiche o timori legati agli effetti collaterali. Le linee guida raccomandano di colmare queste lacune, promuovendo una presa in carico tempestiva e continua nei centri specializzati.

La chirurgia resta un’opzione nei casi resistenti o con complicanze (stenosi, fistole, megacolon tossico). Nella colite ulcerosa può essere risolutiva; nel Crohn, invece, serve a trattare le complicanze mantenendo la funzione intestinale.

La chiave è l’alleanza terapeutica: un rapporto di fiducia, ascolto e corresponsabilità tra medico e paziente. Solo così il percorso di cura diventa non un obbligo, ma un cammino condiviso verso la stabilità, la salute e una rinnovata qualità di vita

L’importanza dell’aderenza terapeutica

Una delle principali difficoltà nella gestione delle MICI riguarda la scarsa aderenza ai trattamenti. Le ricerche indicano che tra il 30 % e il 60 % dei pazienti non segue regolarmente le prescrizioni, spesso per dimenticanza, stanchezza, effetti collaterali o sfiducia nella terapia.

Il rischio è significativo: la mancata aderenza aumenta di cinque volte la probabilità di recidiva e triplica il rischio di ospedalizzazione. Oltre al peggioramento clinico, ciò genera un notevole impatto economico sul sistema sanitario.

Per contrastare questo fenomeno, nel 2025 un gruppo di esperti italiani ha pubblicato un consensus con dodici raccomandazioni pratiche: semplificare i regimi terapeutici, migliorare la comunicazione medico-paziente, offrire supporto psicologico e usare strumenti digitali per il monitoraggio.

Si è visto che l’introduzione di programmi di educazione terapeutica e di telemedicina aumenta significativamente la costanza nel seguire le cure, riducendo i tassi di abbandono. La fiducia reciproca tra medico e paziente resta però il fattore più determinante.

Il ruolo del microbiota intestinale

Negli ultimi anni la ricerca ha evidenziato il ruolo cruciale del microbiota intestinale, l’insieme di miliardi di microrganismi che popolano il tubo digerente. Nelle persone affette da MICI si riscontra spesso una condizione di disbiosi, cioè un’alterazione dell’equilibrio tra batteri benefici e patogeni.

Questo squilibrio sembra contribuire all’attivazione del sistema immunitario e al mantenimento dell’infiammazione cronica. Studi recenti stanno esplorando la possibilità di modulare il microbiota attraverso probiotici, prebiotici e interventi dietetici mirati, con risultati incoraggianti nel mantenimento della remissione.

Anche il trapianto di microbiota fecale, ancora in fase sperimentale, rappresenta una prospettiva interessante, sebbene restino da definire protocolli di sicurezza e selezione dei donatori.

L’obiettivo futuro è trasformare il microbiota da “nemico” a alleato terapeutico, rendendolo parte integrante dei protocolli di cura personalizzati.

Alimentazione e stile di vita

La dieta non causa le MICI, ma può influenzarne il decorso. Le evidenze più solide supportano la dieta mediterranea, ricca di fibre, legumi, frutta, verdura e acidi grassi omega-3, che favorisce un microbiota più equilibrato e riduce l’infiammazione.

Durante le fasi acute si consiglia di limitare le fibre insolubili (come quelle di cereali integrali e verdure crude) e gli alimenti irritanti per la mucosa intestinale. È utile preferire cibi facilmente digeribili, piccoli pasti frequenti e un’adeguata idratazione.

Anche lo stile di vita ha un impatto decisivo: attività fisica moderata, sonno regolare e gestione dello stress migliorano la qualità della vita e riducono le recidive. Lo stress psico-fisico, infatti, è uno dei trigger più noti per la riacutizzazione dei sintomi.

Il supporto di un nutrizionista esperto in MICI è fondamentale per evitare carenze di ferro, vitamina B12, D e calcio, frequenti in chi soffre di malassorbimento.

Aspetti psicologici e sociali

La dimensione psicologica è parte integrante della malattia. La diagnosi di una condizione cronica come una MICI può generare ansia, senso di isolamento e, in alcuni casi, depressione. La paura di non poter condurre una vita normale o di essere giudicati per i sintomi intestinali porta molti pazienti a ritirarsi socialmente.

Il sostegno psicologico, sia individuale che di gruppo, ha dimostrato di migliorare l’aderenza terapeutica e di ridurre le riacutizzazioni fino al 40 %. Le associazioni di pazienti, come AMICI Onlus, offrono spazi di confronto e mutuo aiuto, dove condividere esperienze e strategie di gestione quotidiana.

È importante anche coinvolgere la famiglia e i datori di lavoro, affinché comprendano le necessità e i limiti imposti dalla malattia, riducendo lo stigma e promuovendo una cultura dell’inclusione.

Innovazione e ricerca: il futuro della terapia

La ricerca sulle MICI è in continua evoluzione. Nuove classi di farmaci biologici e piccole molecole mirano a bersagli sempre più specifici, riducendo gli effetti collaterali e aumentando la risposta terapeutica.

La medicina di precisione utilizza test genetici e molecolari per individuare il trattamento più adatto a ciascun paziente, mentre la telemedicina consente un monitoraggio continuo a distanza, con strumenti digitali che registrano sintomi, aderenza e parametri biologici.

L’intelligenza artificiale sta entrando anche nella diagnosi: algoritmi addestrati su immagini endoscopiche sono in grado di riconoscere lesioni intestinali con una precisione superiore all’occhio umano.

Queste innovazioni, insieme ai registri clinici nazionali, promettono di ridurre la variabilità delle cure e di garantire equità di accesso su tutto il territorio italiano.

Una gestione efficace delle MICI richiede una rete di centri di riferimento specializzati, con équipe multidisciplinari composte da gastroenterologi, dietisti, psicologi e infermieri dedicati.

Le linee guida europee (ECCO-EFCCA) e le versioni italiane aggiornate raccomandano la creazione di PDTA – percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali – uniformi in tutto il Paese. Questo modello garantisce tempi di diagnosi più rapidi e continuità di cura anche nella transizione dall’età pediatrica a quella adulta.

Le associazioni di pazienti, come AMICI Onlus, svolgono un ruolo fondamentale di advocacy: sensibilizzano l’opinione pubblica, supportano la ricerca, forniscono consulenze legali e psicologiche e collaborano con le istituzioni per migliorare l’accesso alle cure.

La partecipazione attiva dei pazienti alle decisioni terapeutiche è ormai considerata un pilastro dell’assistenza moderna.

Complicanze e prevenzione

Le MICI non trattate o mal controllate possono comportare complicanze gravi. Nella colite ulcerosa, l’infiammazione cronica aumenta il rischio di carcinoma del colon-retto, motivo per cui si raccomandano colonscopie di sorveglianza ogni uno o due anni.

Nel Crohn, le complicanze più frequenti sono stenosi (restringimenti del lume intestinale), fistole e ascessi. Inoltre, entrambe le patologie possono determinare deficit nutrizionali, osteoporosi e alterazioni della coagulazione.

La prevenzione passa attraverso controlli periodici, aderenza alle cure e una corretta alimentazione. Anche la vaccinazione preventiva contro infezioni come epatite B o herpes zoster è consigliata nei pazienti immunosoppressi.

MICI in età pediatrica e adolescenziale

Quando la malattia insorge in età infantile o adolescenziale, le sfide si moltiplicano. Le MICI pediatriche tendono ad avere un decorso più aggressivo e un impatto diretto sulla crescita e lo sviluppo puberale.

I giovani pazienti devono affrontare non solo i sintomi fisici, ma anche le difficoltà di accettazione e la paura di sentirsi diversi. È quindi essenziale un approccio che integri pediatra, gastroenterologo, psicologo e nutrizionista.

Il passaggio ai centri per adulti, noto come transizione clinica, va pianificato con attenzione per garantire continuità di cura e autonomia nel gestire la propria condizione.

Verso una gestione personalizzata e partecipata

Tutti i dati più recenti convergono su un punto: la gestione ottimale delle MICI deve essere centrata sul paziente. Non basta controllare i sintomi; occorre migliorare la qualità complessiva della vita, promuovere il benessere psicologico e sostenere la partecipazione attiva alle decisioni di cura.

Il futuro della medicina delle MICI sarà sempre più basato su:

- Terapie su misura, costruite sulle caratteristiche genetiche e biologiche individuali;

- Supporto digitale, per monitorare a distanza e garantire aderenza;

- Approccio integrato, che includa alimentazione, salute mentale e microbiota;

- Reti cliniche e associative che uniscano professionisti e pazienti in un percorso comune.