Le strategie di prevenzione si basano su misure sanitarie ambientali (bonifica delle acque, controllo delle lumache), educazione alla salute e trattamento periodico della popolazione a rischio

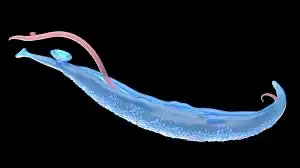

La schistosomiasi è una malattia causata da parassiti appartenenti al genere Schistosoma, vermi piatti della classe dei trematodi. Questi microrganismi, una volta giunti allo stadio adulto, si insediano all’interno del sistema venoso dell’essere umano, loro ospite definitivo, dove possono raggiungere dimensioni comprese tra 0,7 e 1,2 centimetri. La patologia può colpire diverse zone dell’organismo, dando origine a forme distinte: intestinale, rettale, urinaria, epatica, splenica o polmonare, a seconda dell’organo interessato.

Modalità di trasmissione e ciclo vitale del parassita

Le principali specie in grado di infettare l’uomo sono cinque: Schistosoma mansoni (presente in Africa, Arabia, Sud America e nei Caraibi), Schistosoma intercalatum (Africa centrale e occidentale), Schistosoma haematobium (lungo il Nilo, Africa e Medio Oriente), Schistosoma japonicum (in Cina e Filippine) e Schistosoma mekongi (Asia sudorientale). Le prime due e le ultime due sono responsabili della schistosomiasi intestinale, mentre S. haematobium è associato alla forma urinaria. Si calcola che circa 200 milioni di persone nel mondo siano affette da questa patologia, che rappresenta la seconda infezione parassitaria tropicale più diffusa dopo la malaria. Sebbene meno letale, provoca comunque tra 200.000 e 300.000 decessi ogni anno. Inoltre, può diventare cronica, danneggiando diversi organi e ostacolando lo sviluppo neurologico nei bambini. La forma urinaria, in particolare, è associata a un rischio più elevato di tumore alla vescica.

Modalità di trasmissione e ciclo vitale del parassita

L’infezione si verifica attraverso il contatto diretto della pelle con acque contaminate, in cui le larve del parassita sono presenti. Questo avviene frequentemente nei bambini che giocano in ambienti acquatici non igienizzati. I vermi adulti, annidati nei vasi venosi di intestino e vescica, depongono uova che si fanno strada attraverso le pareti degli organi, mescolandosi con feci e urine, ed espellendosi all’esterno. A contatto con l’acqua dolce, le uova rilasciano larve che infettano chiocciole d’acqua dolce, ospiti intermedi del ciclo. Qui le larve si moltiplicano e, dopo alcuni giorni, tornano nell’ambiente acquatico sotto forma di cercarie, pronte a penetrare la cute dell’uomo.

Sintomi e conseguenze cliniche

Il quadro sintomatologico varia in funzione della specie parassitaria e della fase della malattia. L’invasione iniziale può determinare dermatite pruriginosa con eruzioni cutanee, tipiche in soggetti precedentemente sensibilizzati. Nei casi più severi, la forma acuta può manifestarsi con febbre, brividi, dimagrimento, mal di testa, tosse e ingrossamento di linfonodi, fegato e milza.

La schistosomiasi intestinale è caratterizzata da diarrea alternata, spesso con presenza di sangue, dovuta a lesioni ulcerative e infiammazioni della mucosa intestinale. La forma urinaria comporta bisogno frequente di urinare, dolore durante la minzione e sangue nelle urine. Le uova, rimanendo intrappolate nelle pareti di vescica e intestino, causano infiammazioni che possono portare a fibrosi, dilatazione degli ureteri, danni renali e, in alcuni casi, tumori. Se i parassiti raggiungono il fegato attraverso il sistema portale, possono indurre fibrosi e cirrosi epatica, con conseguente ipertensione portale e possibile rottura di varici esofagee.

Diagnosi, trattamenti e prevenzione

Per individuare l’infezione, si esaminano feci e urine alla ricerca delle uova del parassita. Nei casi in cui queste non siano visibili, si può ricorrere a test sierologici per rilevare la presenza di anticorpi. Anche tecniche endoscopiche e biopsie sono impiegate per identificare eventuali danni a carico degli organi.

La diagnosi può risultare complessa, specialmente nelle fasi iniziali della malattia o quando le uova non sono ancora rilevabili nelle feci o nelle urine. In queste situazioni, i test sierologici che rilevano anticorpi specifici diventano fondamentali, sebbene non distinguano tra infezione attiva e passata. Tecniche più moderne, come i test PCR (reazione a catena della polimerasi), offrono maggiore sensibilità e specificità, ma non sono ancora disponibili in molti Paesi endemici.

La diagnosi differenziale deve inoltre considerare altre cause di ematuria, dolore addominale cronico e diarrea persistente, tra cui colite ulcerosa, tumori o altre infezioni intestinali. L’inclusione della schistosomiasi nel sospetto diagnostico è cruciale soprattutto in pazienti provenienti da aree endemiche o con anamnesi di esposizione a fonti idriche contaminate.

La terapia di prima scelta è il praziquantel, un farmaco antielmintico somministrato per via orale, efficace nel 60-80% dei casi. Le dosi variano in base alla specie: per S. mansoni, S. intercalatum e S. haematobium si usa una singola somministrazione di 40 mg/kg; per S. japonicum si opta per 60 mg/kg suddivisi in due o tre dosi, mentre per S. mekongi si prevede una doppia dose dello stesso quantitativo.

La prevenzione più efficace consiste nella bonifica delle acque contaminate, nella costruzione di infrastrutture fognarie adeguate e nella promozione di campagne di educazione igienico-sanitaria per evitare il contatto con fonti d’acqua infette e prevenire l’inquinamento da escrezioni umane.

Schistosomi

Approfondimento sul Ciclo Biologico del Parassita

Il ciclo vitale dello Schistosoma è complesso e prevede due ospiti: l’uomo come ospite definitivo e specifici molluschi d’acqua dolce come ospiti intermedi. Dopo la deposizione delle uova da parte dei vermi adulti nei plessi venosi, queste attraversano la mucosa dell’intestino o della vescica, e vengono espulse con le feci o le urine. A contatto con l’acqua dolce, le uova si schiudono liberando miracidi, che nuotano liberamente fino a infettare un mollusco della specie giusta. All’interno del mollusco, si sviluppano in sporocisti, che a loro volta danno origine a cercarie, le larve infettanti per l’uomo.

Le cercarie abbandonano il mollusco e si diffondono nell’acqua dolce. Quando entrano in contatto con la pelle umana, rilasciano enzimi che degradano la cheratina cutanea e penetrano attraverso l’epidermide. Una volta entrate nel corpo, si trasformano in schistosomuli, migrano attraverso il sistema vascolare e raggiungono i vasi del fegato, dove maturano in vermi adulti. A coppie, i vermi migrano poi verso i plessi venosi del tratto intestinale o urinario, dove si stabiliscono e iniziano a deporre uova.

La schistosomiasi è considerata una delle principali malattie tropicali neglette (NTDs) secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Colpisce prevalentemente comunità rurali povere che vivono in prossimità di corsi d’acqua dolce contaminati. L’elevata prevalenza nei bambini ha conseguenze dirette sullo sviluppo cognitivo, scolastico e fisico, aggravando il ciclo della povertà. Inoltre, l’impatto cronico sull’apparato urinario e digerente può ridurre la produttività degli adulti.

Programmi di controllo della schistosomiasi, come la chemioterapia di massa con praziquantel, sono stati implementati in numerosi Paesi endemici, soprattutto in Africa subsahariana. Tuttavia, il controllo sostenibile richiede anche miglioramento dell’igiene, accesso all’acqua potabile e una corretta gestione ambientale.

Schistosomiasi e cancro alla vescica

La forma urinaria, causata da Schistosoma haematobium, è stata associata in modo diretto a una maggiore incidenza di carcinoma a cellule squamose della vescica, un tumore poco comune nei Paesi non endemici. Il meccanismo coinvolge una cronica infiammazione provocata dalle uova intrappolate nella parete vescicale, che induce processi di fibrosi, metaplasia e trasformazione maligna dell’epitelio. Questo legame è ben documentato in alcune regioni africane, dove il carcinoma squamoso rappresenta una percentuale significativa dei tumori vescicali.

Attualmente non esiste un vaccino efficace contro la schistosomiasi, ma la ricerca è attiva su diversi fronti. Alcuni candidati vaccinali hanno mostrato risultati promettenti negli studi preclinici e di fase I, ma le difficoltà sono molteplici, a partire dalla complessità del parassita fino alla necessità di indurre una risposta immunitaria duratura in popolazioni già esposte.

Un recente studio ha impiegato l’intelligenza artificiale per analizzare la risposta immunitaria di soggetti affetti da schistosomiasi, aprendo nuove prospettive per una diagnosi più tempestiva ed efficace della malattia. La ricerca, frutto della collaborazione tra esperti in bioinformatica, immunologia e malattie infettive, si è concentrata sull’infezione da Schistosoma mansoni.

Stato attuale della diagnosi e il contributo dell’intelligenza artificiale

Attualmente, la schistosomiasi viene diagnosticata principalmente tramite la ricerca delle uova del parassita nelle feci attraverso il metodo Kato-Katz. Questo approccio è economico ma presenta limiti in termini di sensibilità, soprattutto in presenza di basse cariche parassitarie, e richiede l’analisi manuale di più campioni. Esistono anche test sierologici per la rilevazione di anticorpi specifici, ma non consentono di distinguere tra infezioni attive e pregresse. Ulteriori tentativi diagnostici, basati sulla rilevazione di antigeni del parassita nel sangue o nelle urine, hanno mostrato risultati variabili a causa delle fluttuazioni nella presenza degli antigeni stessi.

I ricercatori hanno analizzato campioni di sangue di 15 individui risultati positivi e 73 negativi al test Kato-Katz, esaminando vari aspetti della risposta immunitaria, tra cui la tipologia e le modifiche degli anticorpi (ad esempio la glicosilazione) diretti contro uova e vermi adulti, oltre a diverse citochine. L’elaborazione di questi dati tramite tecniche di machine learning ha permesso di identificare una specifica “firma molecolare” dell’infezione attiva. Tra i marcatori rilevati sono stati confermati alcuni già noti, come l’aumento delle IgG4, ma ne sono emersi anche di nuovi, tra cui alcune particolari forme glicosilate degli anticorpi.

La “signature” è stata successivamente validata in un gruppo di soggetti provenienti da un’area geografica diversa, confermandosi altamente discriminante. Secondo gli autori dello studio, pubblicato su Science Translational Medicine, tale biomarcatore potrebbe essere utilizzato anche in contesti a basso reddito, grazie all’impiego di dispositivi diagnostici multiplex economici, capaci di effettuare l’analisi a partire da una semplice goccia di sangue prelevata tramite puntura del dito. Questo approccio innovativo potrebbe migliorare notevolmente il controllo della schistosomiasi, favorendo una diagnosi precoce e quindi una gestione clinica più efficace.