La bradicardia è una condizione complessa, che può essere fisiologica negli atleti o patologica in altri contesti. Una diagnosi tempestiva, attraverso visite mediche ed esami specifici, è cruciale per identificarne le cause e prevenire complicanze

La bradicardia è la condizione dove il ritmo cardiaco, a riposo, è inferiore a 60 battiti al minuto, negli adulti. Tale rallentamento può anche manifestarsi nei neonati, dove viene definito “bradicardia fetale” se la frequenza cardiaca scende sotto i 100 battiti al minuto. Non sempre si tratta di una patologia: negli sportivi professionisti, ad esempio, si osserva frequentemente una diminuzione fisiologica del battito dovuta all’allenamento intenso, con valori che possono scendere fino a 35-40 battiti al minuto. Quando la lentezza del battito compromette o potrebbe compromettere la corretta ossigenazione degli organi vitali, è necessario approfondire la situazione dal punto di vista medico.

Scopri cos’è la bradicardia: sintomi, cause, diagnosi e trattamenti aggiornati. Guida completa su come riconoscerla e affrontarla con le terapie più efficaci

Le cause della bradicardia sono numerose e variano da alterazioni del sistema di conduzione cardiaco a condizioni cliniche generali. Le più comuni includono:

- Disfunzioni del nodo seno-atriale o blocchi atrioventricolari, che ostacolano il normale passaggio degli impulsi elettrici nel cuore.

- Malattie cardiache come l’infarto miocardico, le cardiopatie congenite e le patologie ischemiche, che danneggiano il tessuto cardiaco.

- Problemi sistemici, tra cui squilibri ormonali (come l’ipotiroidismo), variazioni nei livelli di sali minerali (iperpotassiemia), infezioni cardiache (endocarditi, miocarditi) e malattie infiammatorie come la febbre reumatica o il lupus.

- Assunzione di farmaci, in particolare alcuni antipertensivi, psicofarmaci e medicinali per disturbi del ritmo cardiaco.

- Cause secondarie o episodiche, come apnea del sonno, accumulo di ferro negli organi (emocromatosi), o anche riflessi vagali intensi causati da tosse o vomito.

Altre fonti includono malattie come l’anoressia nervosa, infezioni virali gravi (febbre gialla, dengue, tifo) e, nei neonati, episodi di ipossia legati a difficoltà respiratorie.

Dal punto di vista fisiologico, la bradicardia si manifesta quando la frequenza cardiaca (a riposo) scende indicativamente tra i 40 e i 60 battiti al minuto. Questo fenomeno è legato a un malfunzionamento del sistema elettrico del cuore, il quale regola la corretta sequenza delle contrazioni cardiache.

In condizioni normali, il battito è controllato da un circuito elettrico interno. Il nodo seno-atriale, situato nell’atrio destro, funge da pacemaker naturale, generando gli impulsi elettrici che attivano ogni contrazione. Questi segnali passano al nodo atrioventricolare, dove vengono leggermente rallentati per permettere agli atri di svuotarsi nei ventricoli. Successivamente, l’impulso si propaga attraverso il fascio di His e le fibre di Purkinje, che garantiscono una contrazione coordinata dei ventricoli.

La bradicardia, nella sua accezione patologica, è un parametro che deve essere valutato con il paziente a riposo, libero da situazioni momentanee di stress e affaticamento

Quando si verifica la bradicardia, questo meccanismo risulta alterato. Gli impulsi possono essere prodotti più lentamente dal nodo seno-atriale oppure incontrare ostacoli nel nodo atrioventricolare, rallentando o interrompendo la trasmissione del segnale. Le cause possono includere danni tissutali, patologie cardiache o effetti di alcuni farmaci.

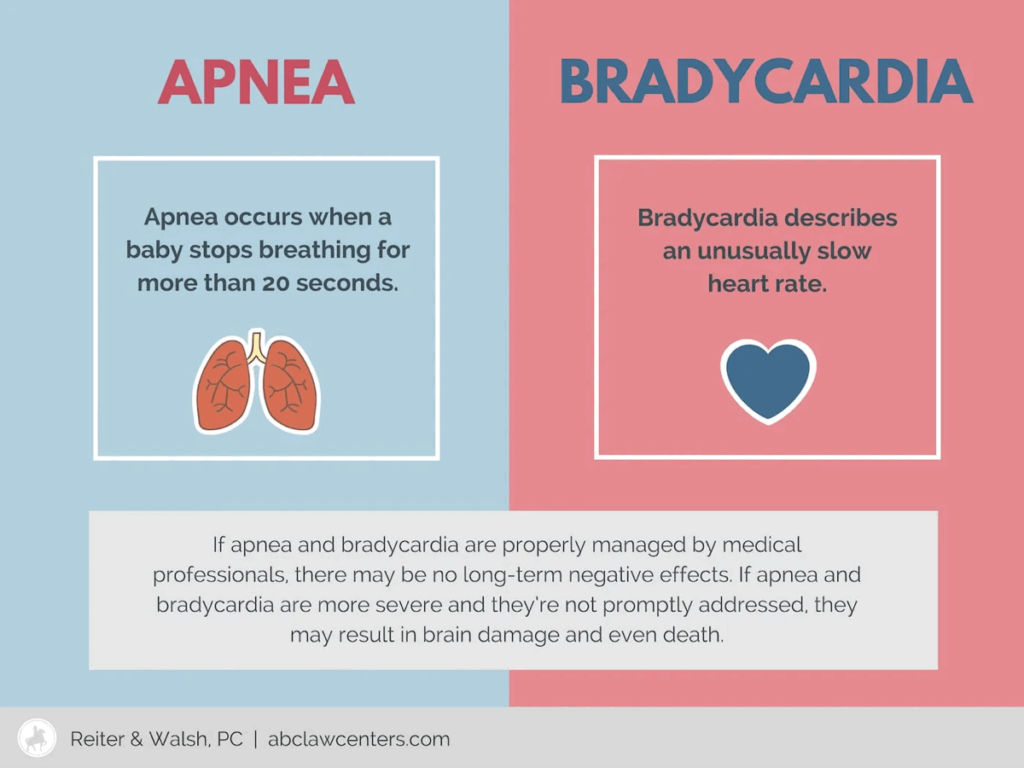

Apnea e bradicardia nel neonato rappresentano due fenomeni distinti, ma possono manifestarsi contemporaneamente, in particolare nei neonati prematuri. L’apnea consiste in una sospensione temporanea della respirazione, generalmente superiore ai 20 secondi, oppure più breve se accompagnata da segni come cianosi, pallore o ipotonia. La bradicardia, invece, è caratterizzata da una riduzione della frequenza cardiaca al di sotto dei valori considerati normali per l’età, solitamente inferiori a 100 battiti al minuto nei prematuri. La differenza fondamentale risiede nel fatto che l’apnea interessa la funzione respiratoria, mentre la bradicardia coinvolge l’attività del cuore. Un episodio di apnea può talvolta indurre bradicardia come conseguenza della diminuzione dell’ossigeno nel sangue

Dal punto di vista funzionale, una frequenza cardiaca troppo bassa può ridurre la quantità di sangue pompata dal cuore, compromettendo l’ossigenazione di organi e tessuti. Questo può causare sintomi come stanchezza, vertigini, confusione o perdita di coscienza. Nei soggetti allenati, tuttavia, il rallentamento può essere compensato da una maggiore efficacia di ogni singola contrazione e non dare segni evidenti.

Le alterazioni elettriche alla base della bradicardia includono la disfunzione del nodo seno-atriale, che produce impulsi lenti o irregolari, e i blocchi atrioventricolari, che impediscono il passaggio del segnale tra atri e ventricoli. Questi ultimi si classificano in diversi gradi: nel primo, la trasmissione è solo ritardata; nel secondo, alcuni impulsi non vengono condotti; nel terzo, il blocco è totale e i ventricoli si attivano autonomamente, ma con un ritmo molto lento e inefficace.

La bradicardia può essere sia una condizione benigna che un segno di patologie sottostanti. Può agire come causa o conseguenza di diverse malattie, influenzando vari sistemi dell’organismo. Di seguito, una tabella riassuntiva delle principali patologie associate alla bradicardia.

🫀 Patologie Cardiache

| Patologia | Tipo di correlazione | Descrizione breve |

|---|---|---|

| Sindrome del nodo del seno | Conseguenza diretta | Disfunzione del pacemaker naturale del cuore. |

| Blocco atrioventricolare (AV) | Conseguenza diretta | Interruzione nella conduzione tra atri e ventricoli. |

| Infarto del miocardio inferiore | Conseguenza indiretta | Può danneggiare le vie elettriche del cuore. |

| Cardiomiopatia dilatativa | Conseguenza indiretta | Alterazioni strutturali che influenzano la conduzione. |

| Miocardite | Conseguenza indiretta | Infiammazione che può interessare il sistema di conduzione. |

| Pericardite costrittiva | Conseguenza indiretta | Riduzione della capacità del cuore di contrarsi correttamente. |

| Malattia coronarica | Conseguenza indiretta | Ridotto afflusso sanguigno al nodo senoatriale. |

🧠 Patologie Neurologiche

| Patologia | Tipo di correlazione | Descrizione breve |

|---|---|---|

| Aumento della pressione intracranica | Conseguenza indiretta | Attiva il riflesso di Cushing con bradicardia. |

| Sindrome del seno carotideo | Causa diretta | Ipersensibilità che induce rallentamento cardiaco. |

| Disturbi del sistema nervoso autonomo | Conseguenza indiretta | Squilibrio tra simpatico e parasimpatico. |

| Ictus (soprattutto bulbare) | Conseguenza indiretta | Lesione dei centri di controllo cardiovascolare. |

🧬 Patologie Metaboliche e Ormonali

| Patologia | Tipo di correlazione | Descrizione breve |

|---|---|---|

| Ipotiroidismo | Conseguenza diretta | Riduzione del metabolismo e della frequenza cardiaca. |

| Ipotermia | Conseguenza diretta | Rallenta il ritmo del cuore. |

| Iperpotassiemia | Conseguenza diretta | Disturba la trasmissione degli impulsi elettrici. |

| Insufficienza surrenalica | Conseguenza indiretta | Influenza negativamente il tono simpatico. |

💊 Cause Iatrogene o Tossiche

| Patologia / Condizione | Tipo di correlazione | Descrizione breve |

|---|---|---|

| Sovradosaggio di beta-bloccanti | Causa diretta | Inibiscono direttamente la frequenza cardiaca. |

| Intossicazione da digitale | Causa diretta | Agisce sul nodo senoatriale e AV. |

| Uso eccessivo di calcio-antagonisti | Causa diretta | Bloccano il nodo AV. |

| Effetti collaterali di alcuni anestetici | Conseguenza diretta | Possono deprimere il sistema di conduzione. |

| Farmaci antiaritmici (classe II e IV) | Causa diretta | Riducono l’automatismo cardiaco. |

⚙️ Condizioni Fisiologiche o Adattive

| Condizione | Tipo di correlazione | Descrizione breve |

|---|---|---|

| Bradicardia sinusale dell’atleta | Conseguenza adattativa | Cuore efficiente che necessita meno battiti. |

| Sonno profondo (fase REM) | Conseguenza fisiologica | Stimolazione vagale accentuata. |

| Età avanzata | Conseguenza indiretta | Degenerazione del tessuto conduttivo. |

🫁 Patologie Respiratorie o Polmonari

| Patologia | Tipo di correlazione | Descrizione breve |

|---|---|---|

| Apnea notturna ostruttiva | Conseguenza indiretta | Variazioni di pressione e attivazione vagale. |

| Ipossia grave | Conseguenza indiretta | Stimola la bradicardia in risposta adattativa. |

Sintomi tipici della bradicardia

I sintomi associati alla bradicardia possono essere assenti, lievi o severi, a seconda della causa e della tolleranza individuale alla ridotta frequenza cardiaca. I segnali più comuni comprendono:

- Sensazione di spossatezza persistente.

- Episodi di vertigine o svenimenti.

- Mancanza di fiato, soprattutto sotto sforzo.

- Dolore al petto.

- Confusione mentale o cali dell’attenzione.

- Problemi di sonno e di memoria.

In età pediatrica, questi segnali sono ancora più rilevanti poiché il battito cardiaco fisiologico è naturalmente più rapido. In presenza di sintomi gravi, è opportuno allertare immediatamente i soccorsi.

Ecco un quadro sinottico completo dei sintomi della bradicardia in base alla fascia di età:

| Fascia d’età | Frequenza cardiaca normale | Soglia di bradicardia | Sintomi comuni |

|---|---|---|---|

| Neonati (0-1 mese) | 70–190 bpm | <100 bpm | Apnea, ipotonia, cianosi, pallore, ipossia, bradicardia secondaria a ipossia |

| Bambini (1 mese-1 anno) | 80–160 bpm | <80 bpm | Apatia, difficoltà respiratorie, pallore, cianosi, ipotonia |

| Bambini (1-10 anni) | 70–130 bpm | <70 bpm | Affaticamento, vertigini, svenimenti, difficoltà di concentrazione |

| Adolescenti e adulti | 60–100 bpm | <60 bpm | Debolezza, stanchezza, vertigini, dispnea, confusione, dolore toracico, sincope |

| Anziani | 60–100 bpm | <60 bpm | Affaticamento, capogiri, confusione mentale, svenimenti, ipotensione |

È importante notare che nei casi di atleti ben allenati, una frequenza cardiaca inferiore ai valori standard può essere fisiologica e non causare sintomi. È quando la bradicardia diventa sintomatica o associata a condizioni patologiche che è fondamentale consultare un medico per una valutazione approfondita.

Ecco un ulteriore quadro dei sintomi e delle fonti esterne su cui è possibile consultare un panel scientifico:

| Sintomo | Descrizione | Fonte |

|---|---|---|

| Vertigini o capogiri | Sensazione di instabilità o perdita di equilibrio. | GVM, Medtronic |

| Svenimento (sincope) | Perdita temporanea di coscienza dovuta a ridotto flusso sanguigno cerebrale. | Santagostino, AF-Ablation |

| Stanchezza persistente (astenia) | Sensazione di affaticamento cronico, anche senza sforzi fisici significativi. | Santagostino, Auxologico |

| Debolezza generale | Ridotta forza muscolare e sensazione di spossatezza. | Auxologico |

| Difficoltà respiratoria (dispnea) | Sensazione di mancanza d’aria, soprattutto durante l’attività fisica. | Santagostino, Medtronic |

| Dolore toracico | Sensazione di oppressione o fastidio al petto. | GVM, Auxologico |

| Confusione mentale | Problemi di concentrazione, memoria o orientamento. | Santagostino |

| Ipotensione | Pressione arteriosa bassa, che può causare vertigini e svenimenti. | Santagostino |

| Intorpidimento di mani e piedi | Sensazione di formicolio o perdita di sensibilità agli arti. | GVM |

| Sensazione di freddo | Percezione di freddo, soprattutto alle estremità. | GVM |

| Vista offuscata o visione di lampi | Alterazioni visive temporanee, spesso associate a episodi di ipotensione. | GVM |

| Disturbi del sonno e dell’umore | Insonnia, irritabilità o depressione. | Santagostino |

| Palpitazioni | Sensazione di battito cardiaco irregolare o troppo lento. | AF-Ablation |

Valutazione e Diagnosi

Per identificare la bradicardia e comprenderne l’origine, si procede con un’indagine medica completa. Gli strumenti principali includono:

- Colloquio clinico (anamnesi) per raccogliere dati su sintomi, uso di farmaci e familiarità con patologie cardiache.

- Elettrocardiogramma (ECG) per verificare l’attività elettrica del cuore.

- Monitoraggio Holter di 24 ore, utile per catturare anomalie transitorie.

- Registratori di eventi, attivabili dal paziente quando si presentano i sintomi.

- Test sotto sforzo per valutare la risposta cardiaca durante l’attività fisica.

- Tilt test, utile per studiare la relazione tra postura e svenimenti.

- Analisi del sangue, che possono rilevare infezioni o squilibri ormonali.

- Monitoraggi notturni, indicati in caso di sospetta apnea del sonno.

Per rilevare la frequenza cardiaca a casa, è sufficiente posizionare due dita (indice e medio) sul polso, lateralmente al pollice, o sul lato del collo, sotto la mandibola. Conta i battiti per 60 secondi oppure per 30 secondi e moltiplica per due. In alternativa, si possono usare dispositivi elettronici come smartwatch, fitness tracker o sfigmomanometri digitali con rilevazione del battito integrata. Effettua la misurazione a riposo, in posizione seduta e rilassata, per ottenere un valore attendibile.

Strategie Terapeutiche

La cura della bradicardia dipende dalla sua causa. Se secondaria a un disturbo curabile, come l’apnea notturna o l’ipotiroidismo, la normalizzazione del disturbo primario può risolvere il problema. In presenza di una correlazione con farmaci, il medico può suggerire modifiche al piano terapeutico. Nei casi in cui la bradicardia sia persistente e sintomatica, le opzioni possono includere:

- Impianto di pacemaker, un piccolo dispositivo elettronico che regolarizza il ritmo del cuore.

- Farmaci d’urgenza, come le catecolamine, somministrati in ospedale per stimolare temporaneamente il battito.

Se trascurata, una bradicardia marcata può generare conseguenze anche gravi, tra cui:

- Abbassamento eccessivo della pressione arteriosa.

- Accumulo di liquidi nei polmoni (edema polmonare).

- Insufficienza renale.

- Fenomeni di pallore, riduzione della temperatura corporea o colorazione bluastra della pelle (cianosi).

- Svenimenti ricorrenti, perdita di coscienza o, nei casi estremi, arresto cardiaco.

La prevenzione della bradicardia e, più in generale, delle patologie cardiovascolari, passa attraverso l’adozione di abitudini di vita salutari. È raccomandato seguire un’alimentazione equilibrata, preferendo alimenti di origine vegetale e riducendo il consumo di grassi saturi, sale e zuccheri. Anche l’attività fisica regolare riveste un ruolo importante: sono consigliate pratiche leggere e costanti, come camminate o nuoto.

Le scoperte più recenti evidenziano l’importanza di un approccio integrato e multidisciplinare nella comprensione e nel trattamento della bradicardia. Dalla farmacologia alla psicologia, dalla medicina dello sport all’innovazione ingegneristica, ogni ambito fornisce strumenti utili per affrontare questa condizione con sempre maggiore efficacia. L’avanzamento della ricerca, insieme al progresso tecnologico, lascia intravedere un futuro in cui diagnosi precoce e terapie personalizzate diventeranno lo standard nella cura delle alterazioni del ritmo cardiaco

Mantenere un peso corporeo nella norma aiuta a non sovraccaricare il cuore, così come limitare l’assunzione di alcolici e abbandonare il fumo contribuisce alla protezione dell’apparato cardiovascolare. Un altro aspetto da non trascurare è la gestione dello stress, da affrontare attraverso tecniche di rilassamento e attività che favoriscano il benessere mentale e fisico.

Per chi soffre di disturbi cardiaci, è fondamentale effettuare controlli medici regolari e comunicare tempestivamente eventuali variazioni nei sintomi.

Negli ultimi tempi, il panorama scientifico dedicato alla bradicardia ha conosciuto un’evoluzione significativa. Gli studi condotti hanno permesso di individuare nuovi fattori scatenanti, di approfondire i risvolti clinici del disturbo e di sviluppare soluzioni tecnologiche d’avanguardia per la gestione e il trattamento del problema.

Una delle evidenze più recenti riguarda l’effetto della melatonina, un ormone comunemente usato per favorire il sonno. In uno studio, l’assunzione di una dose elevata (20 mg) ha provocato una bradicardia sintomatica in un giovane adulto sano. Pur risolvendosi in maniera spontanea, l’episodio ha acceso l’attenzione sul potenziale impatto cardiovascolare di alcuni integratori, suggerendo la necessità di una maggiore prudenza nell’utilizzo non controllato di queste sostanze, anche quando ritenute innocue.

Una particolare forma di bradicardia può essere indotta da stimoli emozionali intensi, in particolare la paura. Questa risposta del sistema nervoso autonomo, documentata attraverso recenti indagini cliniche, sembra avere un legame con alcune patologie psichiatriche. Il rallentamento del battito in situazioni di stress acuto potrebbe costituire un indicatore utile per analizzare la reattività emotiva dei pazienti e facilitare un inquadramento clinico più preciso in ambito psicologico.

Un filone di ricerca si è concentrato sul legame tra esercizio fisico di elevata intensità e comparsa di bradicardia idiopatica, ovvero non riconducibile a cause note. Alcuni atleti, soprattutto se impegnati in pratiche sportive prolungate nel tempo, mostrano un rallentamento del ritmo cardiaco potenzialmente tale da richiedere l’impianto anticipato di un pacemaker. Ciò dimostra che, sebbene l’attività fisica apporti numerosi benefici, in determinate condizioni può alterare il funzionamento del sistema elettrico del cuore.

Nel settore della cardiologia interventistica, uno dei progressi più rilevanti è rappresentato dall’introduzione dei pacemaker privi di elettrocateteri. In Italia sono ora disponibili dispositivi come AVEIR™, un pacemaker monocamerale wireless, e AVEIR DR, un sistema bicamerale altrettanto innovativo. Questi impianti offrono maggiore sicurezza, minori complicanze e un miglior adattamento alla vita quotidiana del paziente, segnando un netto passo avanti nella gestione clinica della bradicardia.

Nonostante l’evoluzione delle tecnologie mediche, persistono forti disuguaglianze nell’accesso alle cure. In molte aree del mondo con risorse limitate, l’impianto di pacemaker rimane una possibilità difficile da concretizzare, a causa di ostacoli economici, mancanza di infrastrutture adeguate e carenza di personale qualificato. Ridurre queste disparità è un obiettivo prioritario per garantire un’assistenza equa e universalmente fruibile.