Impetigine sintomi, diagnosi, trattamento, decorso, complicanze e prevenzione. Gestine completa e aggiornata della malattia cutanea e della sua contagiosità

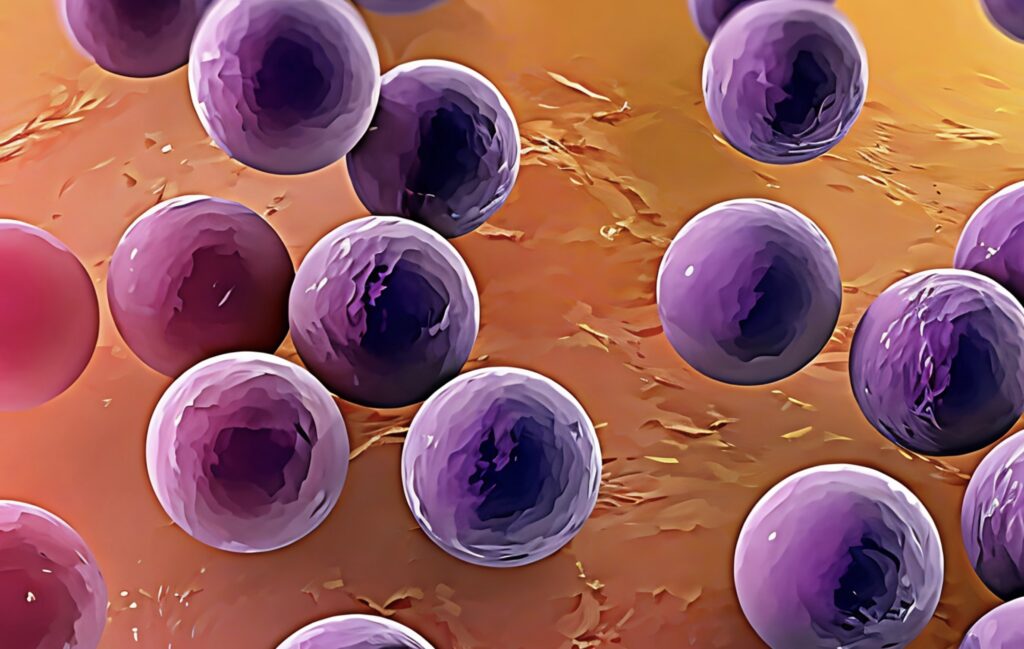

L’impetigine è un disturbo superficiale della pelle di origine infettiva e ad alta trasmissibilità, provocato da batteri che colonizzano la superficie epidermica. I principali responsabili sono Staphylococcus aureus e Streptococcus pyogenes, microrganismi in grado di moltiplicarsi soprattutto quando la pelle presenta lesioni, abrasioni o è indebolita da altre patologie. Questa infezione, molto comune tra i più piccoli, si riconosce per la comparsa di vescicole o pustole che si rompono, lasciando crosticine di colore giallo-brunastro.

L’impetigine è un’infezione molto comune tra i più piccoli, ma con la giusta attenzione può essere gestita efficacemente e senza conseguenze. Riconoscerla tempestivamente e trattarla in modo adeguato con i farmaci corretti, seguendo le indicazioni del dermatologo, è essenziale per evitare complicanze e limitarne la trasmissibilità

L’epidemiologia evidenzia una diffusione ampia e significativa, soprattutto nei paesi a basso e medio reddito pro capite, dove si stima che annualmente oltre 160 milioni di bambini ne siano affetti. La prevalenza media in età pediatrica è di circa il 12%, con punte che possono raggiungere il 40% nei paesi sviluppati.

La fascia d’età più colpita è tra i 2 e i 5 anni, ma può presentarsi anche in adolescenti e adulti, anche se con una minore frequenza. Tra gli adulti, si osserva una leggera prevalenza nel sesso maschile. Il clima gioca un ruolo rilevante: l’impetigine è più comune in ambienti caldi e umidi, con un picco di casi durante i mesi estivi nelle regioni temperate. Nelle aree tropicali o subtropicali, invece, può manifestarsi durante tutto l’anno. Condizioni di sovraffollamento, scarsa igiene, malnutrizione e povertà favoriscono la trasmissione e la persistenza dell’infezione. Anche la presenza concomitante di altre patologie cutanee, come la scabbia, può aumentare il rischio di sviluppare impetigine.

Sono considerati gruppi a rischio anche le persone con diabete, i soggetti immunocompromessi e coloro che vivono in contesti con servizi sanitari insufficienti.

Dal punto di vista clinico e sociale, l’impetigine rappresenta fino al 10% delle visite pediatriche per problemi cutanei. Può evolvere in complicanze gravi come cellulite, sepsi, glomerulonefrite o malattie reumatiche, con un impatto negativo su salute pubblica, frequenza scolastica e costi sanitari.

Si distingue in due forme principali, che si differenziano per tipo di batterio coinvolto e aspetto delle lesioni.

- Impetigine non bollosa

È la variante più frequente e colpisce in particolare il volto, le braccia e le gambe. Inizia con macchie arrossate che si trasformano in piccole bolle. Quando queste si rompono, la pelle si ricopre di croste di tonalità giallo-dorata, facilmente riconoscibili. - Impetigine bollosa

In questo caso le lesioni sono più ampie e piene di liquido. Si osservano soprattutto nelle pieghe cutanee come ascelle e inguine. Questa forma è legata alla produzione di tossine da parte dello stafilococco aureo, che causano la distensione della pelle e la successiva formazione di vesciche flaccide. - Impetigine secondaria ed ectima

Oltre alle forme primarie, l’impetigine può insorgere come sovrainfezione di condizioni preesistenti, come la dermatite atopica. In alcuni casi si evolve in ectima, una variante più profonda, con ulcerazioni che possono cicatrizzare in modo permanente.

L’infezione può svilupparsi sia a partire da cute integra, sia più frequentemente in presenza di microtraumi come graffi, punture d’insetto o irritazioni preesistenti (come dermatiti o eczema).

La colonizzazione batterica avviene più facilmente in condizioni che alterano la normale barriera cutanea: clima caldo e umido, sudorazione intensa, igiene inadeguata e ambienti affollati (ad esempio scuole o spogliatoi) sono tutti fattori che favoriscono l’insorgenza dell’infezione, soprattutto nei bambini.

Una volta penetrati, i batteri rilasciano sostanze tossiche che determinano il danno ai tessuti. In particolare, lo Staphylococcus aureus produce delle tossine chiamate esfoliatine, responsabili della distruzione delle connessioni tra le cellule epidermiche e quindi della formazione di bolle tipiche della forma bollosa. Streptococcus pyogenes, invece, agisce rilasciando enzimi e tossine che provocano la rottura delle cellule, con conseguente formazione di croste giallastre tipiche della variante non bollosa.

La risposta dell’organismo si traduce in un’infiammazione localizzata, con arrossamento, gonfiore e comparsa di vescicole o pustole che evolvono in croste. In genere, il processo rimane confinato agli strati superficiali della pelle, ma in alcuni casi può approfondirsi, dando origine a forme più severe come l’ectima.

L’impetigine è altamente contagiosa e si trasmette facilmente per contatto diretto con le lesioni o indiretto tramite oggetti contaminati. Il grattarsi, stimolato dal prurito, favorisce l’autodiffusione dell’infezione sul proprio corpo e il contagio verso altre persone. Per questo motivo, l’adozione di misure igieniche adeguate e l’isolamento temporaneo dei soggetti infetti sono fondamentali.

Impetigine nei bambini

A predisporre all’infezione contribuiscono vari fattori, tra cui la giovane età (a causa della maggiore vulnerabilità cutanea e immunitaria), la presenza di altre condizioni dermatologiche, l’ambiente caldo-umido, la scarsa igiene e la convivenza in comunità.

| Tipo di impetigine | Agente/e patogeno/i | Forma clinica | Localizzazione | Caratteristiche | Complicanze/Note | Fonte |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Non‑bollosa (o crostosa) | S. aureus (70–80%) ± S. pyogenes | Vescicole → pustole → croste mieliceriche | Viso (intorno a naso e bocca), arti | Croste giallo‑miele, prurito, spesso asintomatica sistemicamente | Diffusione rapida, possibile autoinoculazione | DermNet NZ (dermnetnz.org, bpac.org.nz, patient.info) |

| Bollosa | S. aureus (tossina esfoliatina ETA/ETB) | Bolle flaccide → erosioni sottili → crosta marrone | Tronco, pieghe cutanee (ascelle, inguine), natiche | Bolle limpide, meno pruriginose, può elevare rischio SSSS nei neonati | Circa 20–30% dei casi; possibile progressione a SSSS negli immunodepressi | |

| Ectima | S. pyogenes ± S. aureus | Ulcere profonde → crosta dura e spessa | Arti inferiori | Lesioni ulcerative “a buco”, spesso dolorose, cicatrici | Profondità dermica → più frequente in debilitati o con igiene scarsa | |

| Secondaria (impetiginizzazione) | S. aureus, S. pyogenes | Cheloidi sovrainfetti su eczema/ferite | Qualsiasi zona con patologia cutanea preesistente | Si sviluppa su lesioni infiammatorie (eczema, varicella, scabbia) | Richiede approccio terapeutico integrato | |

| Sicosi impetiginosa | S. aureus | Forma follicolare localizzata | Baffi, barba, cuoio capelluto | Infezione follicolare resistente, necessità di antibiotico sistemico | Tipica negli adulti, spesso recidivante |

L’eziopatogenesi dell’impetigine è quindi un processo multifattoriale in cui si combinano elementi ambientali, cutanei e microbiologici. Riconoscerne precocemente le dinamiche permette un intervento mirato, limitando la diffusione e prevenendo eventuali complicazioni.

Pur essendo una piodermite superficiale, può determinare diverse complicazioni e malattie correlate, sia come conseguenze dirette che indirette. Tra le principali si annoverano la cellulite, l’erisipela, la linfangite e la batteriemia, che rappresentano un’estensione dell’infezione verso i tessuti più profondi o il circolo sanguigno, causate principalmente da Staphylococcus e Streptococcus.

Una complicanza grave della forma bollosa è la sindrome da pelle scottata stafilococcica (SSSS), caratterizzata da vaste aree di desquamazione epidermica dovute alle tossine prodotte da S. aureus, con maggiore incidenza nei neonati.

La glomerulonefrite post-streptococcica (PSGN) è un’infiammazione renale di natura immunomediata che può insorgere da 2 a 6 settimane dopo un’infezione cutanea da streptococco. Attraverso la batteriemia, l’infezione può coinvolgere anche ossa e articolazioni, causando artrite settica, osteomielite e sepsi. La sindrome da shock tossico streptococcico (StrepTSS) è una complicanza rara e grave, caratterizzata da ipotensione e rash diffuso, associata a ceppi invasivi di streptococco. Anche la febbre reumatica acuta, pur essendo più comune dopo infezioni faringee, può occasionalmente seguire un episodio di impetigine, sebbene i dati siano limitati.

Nelle forme più profonde, come l’ectima, le lesioni ulcerate possono lasciare cicatrici permanenti. Infine, l’infiammazione da streptococco cutaneo può in rari casi scatenare la psoriasi guttata.

| Complicanza | Meccanismo | Frequenza/Note | Fonte |

|---|---|---|---|

| Cellulite, erisipela, linfangite | Estensione dell’infezione ai tessuti profondi | Comune, soprattutto nella forma non bollosa | (ncbi.nlm.nih.gov, dermnetnz.org) |

| Batteriemia e sepsi | Disseminazione ematica dei batteri | Possibile, maggior rischio in immunodepressi | |

| Sindrome da pelle scottata stafilococcica | Tossine esfoliatine di S. aureus | Rara, neonati e bambini piccoli maggiormente esposti | |

| Glomerulonefrite post-streptococcica (PSGN) | Immunocomplessi renali post infezione da GAS | 2–6 settimane dopo, fino al 5% nei nonbollosi | |

| Osteomielite, artrite settica | Batteriemia e colonizzazione ossea/articolare | Rara, ma documentata | |

| Shock tossico streptococcico (StrepTSS) | Ceppi invasivi di GAS rilascianti tossine | Molto rara, grave | |

| Febbre reumatica acuta | Risposta autoimmune post-streptococcica | Rara, possibile ma meno documentata | |

| Cicatrici post-ectima | Cicatrizzazione da lesioni ulcerative profonde | Comune nelle forme ectimatose | |

| Psoriasi guttata | Reazione infiammatoria/systemica post-streptococco | Rara, ma riportata in letteratura |

Sintomi

L’impetigine inizia generalmente con la comparsa di piccole lesioni rosse, simili a puntini o bollicine, che si trasformano rapidamente in pustole piene di liquido chiaro o giallastro. Quando queste si rompono, lasciano croste secche, appiccicose e di color miele. Le aree più colpite includono naso, bocca, mani, collo e arti. Nei bambini possono verificarsi prurito e fastidio, ma la febbre è rara. Il grattarsi può peggiorare la situazione, facilitando la diffusione del batterio ad altre zone del corpo.

Questa infezione si manifesta più facilmente nei bambini di età compresa tra i 2 e i 10 anni, in particolare durante i mesi caldi, quando l’umidità e il sudore favoriscono la proliferazione dei batteri. Ambienti condivisi come scuole, palestre e piscine aumentano il rischio di contagio, che può avvenire per contatto diretto o tramite oggetti comuni (vestiti, lenzuola, asciugamani). Anche una scarsa igiene personale o la presenza di ferite sulla pelle rappresentano fattori facilitanti.

| Sintomo | Descrizione | Frequenza | Forma associata | Note aggiuntive |

|---|---|---|---|---|

| Papule e pustole | Lesioni iniziali eritematose con pus | Molto comune | Tutte | Spesso precedono le croste |

| Vescicole e bolle | Lesioni flaccide piene di liquido | Comune | Impetigine bollosa | Bolle di dimensioni variabili, spesso ampie nei neonati |

| Croste mieliceriche | Croste spesse, di colore giallo-oro | Molto comune | Impetigine non bollosa | Si formano dopo la rottura delle pustole o bolle |

| Eritema e arrossamento | Infiammazione locale della pelle | Molto comune | Tutte | Intorno alle lesioni |

| Prurito | Sensazione irritativa che induce a grattare | Comune | Tutte | Favorisce la diffusione dell’infezione |

| Dolore locale | Sensazione dolorosa nelle aree colpite | Meno comune | Ectima, forme estese | Spesso indicativo di lesioni più profonde |

| Linfoadenopatia regionale | Ingrandimento dei linfonodi regionali | Raro | Forme complicate | Segno di risposta immunitaria |

| Febbre e malessere generale | Sintomi sistemici legati a infezioni estese o complicate | Raro | Forme complicate | Può indicare coinvolgimento sistemico |

| Ulcere e croste spesse | Lesioni ulcerative profonde (ectima) | Raro | Ectima | Possibili cicatrici permanenti |

| Desquamazione diffusa | Perdita diffusa di epidermide (SSSS) | Molto raro | Sindrome da pelle scottata | Complicanza grave soprattutto nei neonati |

Per quanto riguarda le forme specifiche, l’impetigine bollosa si distingue per la presenza di bolle flaccide di dimensioni variabili, che possono fondersi tra loro formando erosioni più ampie; questa forma è più comune nei neonati e nei bambini piccoli. L’impetigine non bollosa, invece, è la forma più diffusa e si caratterizza per piccole pustole e croste mieliceriche.

Sintomi meno frequenti ma comunque importanti includono dolore localizzato, soprattutto in presenza di lesioni estese o infiammazioni profonde, ingrossamento dei linfonodi regionali come risposta immunitaria locale e, più raramente, febbre e malessere generale, soprattutto nei casi di infezioni diffuse o complicate.

Sintomi impetigine, ecco come riconoscerla e affrontarla, facendo attenzione al suo periodo di massima contagiosità e decorso

Diagnosi clinica

La valutazione medica di base è solitamente largamente sufficiente per diagnosticare l’impetigine, grazie al caratteristico aspetto delle lesioni: non esistono scale di valutazione clinica validate o test diagnostici specifici. In casi sospetti o ricorrenti, il dermatologo può richiedere una coltura batterica per identificare il germe responsabile, soprattutto se si teme la presenza di ceppi resistenti agli antibiotici (MRSA). Anche esami del sangue possono essere utili se si sospettano complicazioni sistemiche.

| Aspetto Diagnostico | Descrizione | Indicazioni Cliniche / Utilità | Fonti |

|---|---|---|---|

| Esame Clinico | Osservazione diretta delle lesioni: croste mieliceriche, bolle, papule, pustole | Diagnosi primaria e spesso definitiva | IDSA |

| Tampone e Coltura Batterica | Prelievo da lesioni per identificare patogeno e antibiotico-resistenza | Casi atipici, recidive, fallimento terapia | NICE |

| Esame Microscopico Diretto | Microscopia per identificare batteri | Supporto diagnostico nei casi incerti | DermNet NZ |

| Test Rapidi per Streptococco | Ricerca antigene streptococcico di gruppo A in casi di sospetta infezione associata | Esclusione/diagnosi rapida in infezioni streptococciche | CDC |

| Scale di Gravità Clinica | Valutazione clinica di estensione, gravità, presenza di complicanze | Guida terapeutica e monitoraggio | PubMed |

| Linee Guida Internazionali | Raccomandazioni evidence-based per diagnosi e gestione | Standardizzazione delle cure | WHO |

Qualora le lesioni non migliorano o si aggravano, è quindi consigliabile rivolgersi al medico per ulteriori accertamenti specifici. Un riconoscimento della malattia consente un trattamento più efficace e contribuisce a ridurre il rischio di diffusione e di eventuali complicanze, seppur non gravi. È fondamentale però seguire attentamente le eventuali indicazioni terapeutiche e adottare corrette misure igieniche per prevenire recidive e la trasmissione dell’infezione.

Cura

La cura dipende dalla gravità e dall’estensione delle lesioni. L’impetigine viene trattata principalmente con una terapia antibiotica mirata, accompagnata da misure igieniche volte a prevenire la diffusione dell’infezione. Nelle forme localizzate e non estese, si ricorre all’applicazione topica di pomate antibiotiche, come mupirocina o acido fusidico, efficaci contro i principali agenti patogeni, Staphylococcus aureus e Streptococcus pyogenes.

Nei casi di lesioni più estese, forme bollose o coinvolgimento di più aree cutanee, la terapia prevede l’assunzione di antibiotici orali, tra cui dicloxacillina, cefalexina o clindamicina, quest’ultima indicata in presenza di allergie o infezioni da ceppi resistenti come MRSA.

Le misure igieniche sono fondamentali e includono il lavaggio regolare delle zone interessate con acqua e sapone neutro, l’evitare di grattare le lesioni e la frequente pulizia di biancheria e asciugamani per limitare la trasmissione. Con un trattamento adeguato, le lesioni migliorano generalmente entro 7-10 giorni; senza terapia, l’impetigine può persistere per settimane, aumentando il rischio di complicanze e di diffusione. La guarigione completa, con la scomparsa delle croste, può richiedere due settimane o più.

L’impetigine è altamente contagiosa, soprattutto attraverso il contatto diretto con le lesioni o indirettamente tramite oggetti contaminati. Il periodo di contagio si protrae fino alla completa guarigione delle lesioni o per almeno 24-48 ore dopo l’inizio della terapia antibiotica (quindi al terzo giorno dopo aver iniziato la terapia farmacologica non è più trasmissibile).

Per limitare la diffusione, è importante evitare contatti ravvicinati, non condividere oggetti personali e limitare la frequentazione di ambienti comunitari, come scuole e asili, durante la fase attiva dell’infezione.

- Trattamento locale: nelle forme più limitate è sufficiente applicare antibiotici in crema, come la mupirocina, per alcuni giorni. È importante seguire attentamente le indicazioni per garantire la risoluzione completa.

- Trattamento sistemico: se l’infezione è diffusa o coinvolge zone delicate (come l’area della barba negli adulti), si prescrivono antibiotici orali o per iniezione, come dicloxacillina, cefalexina o clindamicina, a seconda della sensibilità batterica.

| Aspetto | Descrizione dettagliata | Indicazioni per il paziente | Fonti |

|---|---|---|---|

| Terapia topica | Antibiotici locali come mupirocina o acido fusidico, efficaci per forme limitate. | Applicare la pomata 2-3 volte al giorno, evitare di toccare lesioni | NHS |

| Terapia sistemica | Antibiotici orali (dicloxacillina, cefalexina, clindamicina), indicati in forme estese o complicate. | Assumere tutti i giorni per tutta la durata prescritta | UpToDate |

| Durata della malattia | Miglioramento entro 7-10 giorni con trattamento, guarigione completa entro 2 settimane o più. | Continuare il trattamento anche se le lesioni migliorano | CDC |

| Contagiosità | Altamente contagiosa fino a guarigione completa o dopo 24-48 ore di terapia antibiotica. | Evitare contatti stretti e condividere oggetti personali | WHO |

| Misure igieniche | Lavare frequentemente le mani e le zone colpite, disinfettare ambienti e biancheria, evitare di grattare. | Mantenere buona igiene personale e dell’ambiente circostante | NHS |

| Prevenzione recidive | Trattare precocemente, evitare fattori di rischio come scarsa igiene e ambienti sovraffollati. | Informarsi sulle corrette pratiche igieniche e adottarle | CDC |

Senza un trattamento adeguato, l’impetigine può durare per diverse settimane, con un rischio significativo di estensione delle lesioni cutanee e di sovrainfezioni batteriche che coinvolgono tessuti più profondi. Il prurito associato alle lesioni spesso induce il paziente a grattarsi, favorendo così la diffusione dei batteri sia su altre aree cutanee dello stesso individuo sia su persone vicine, aumentando la contagiosità dell’infezione.

- L’impetigine può presentare recidive, specialmente in ambienti con scarsa igiene o condizioni favorevoli alla proliferazione batterica. Pazienti con dermatiti atopiche o altre malattie cutanee croniche sono maggiormente predisposti a sviluppare nuove infezioni, a causa di una barriera cutanea compromessa.

- Tra le complicanze post-infettive, anche se rare, si segnala la glomerulonefrite post-streptococcica, che può manifestarsi alcune settimane dopo un’infezione da Streptococcus pyogenes. Questa è una reazione immunomediata che richiede un attento monitoraggio clinico.

- La manifestazione clinica dell’impetigine può variare a seconda del ceppo batterico, dell’età del paziente e della localizzazione delle lesioni. Nei neonati è più comune la forma bollosa, caratterizzata da bolle ampie e flaccide, mentre negli adulti le lesioni tendono ad essere meno estese e più limitate.

- Dal punto di vista psicologico e sociale, l’impetigine può influire negativamente sulla qualità della vita, soprattutto nei bambini, a causa del prurito, del disagio estetico causato dalle lesioni e della necessità di isolamento temporaneo per prevenire la trasmissione, con possibili effetti sul benessere emotivo e sulle attività quotidiane.

| Aspetto | Descrizione | Note e fonti |

|---|---|---|

| Durata senza trattamento | Può persistere per settimane | Aumenta rischio di estensione e sovrainfezioni |

| Diffusione | Facilmente trasmessa tramite contatto diretto e autoinoculazione tramite grattamento | WHO, CDC |

| Recidive | Frequenti in ambienti con scarsa igiene e in pazienti con dermatiti atopiche o patologie cutanee croniche | Dermatologia internazionale |

| Complicanze post-infettive | Glomerulonefrite post-streptococcica (immunomediata) | NCBI, Cedars-Sinai |

| Variabilità clinica | Forma bollosa prevalente nei neonati; forme meno estese negli adulti | UpToDate, DermNetNZ |

| Impatto psicologico e sociale | Disagio estetico, prurito, isolamento sociale temporaneo | Studi su qualità della vita in patologie cutanee pediatriche |

| Misure preventive | Igiene, evitare grattamento, isolamento temporaneo in fase attiva | WHO, CDC |

| Monitoraggio clinico | Necessario in caso di complicanze e recidive | Linee guida internazionali |