I sintomi, la contagiosità e i segni distintivi del morbillo, una malattia infettiva che può complicarsi nei neonati, adulti e soggetti fragili

Il morbillo è una malattia infettiva di origine virale, contagiosa, che si manifesta con sintomi respiratori, febbre e una caratteristica eruzione cutanea. Sebbene nella maggior parte dei casi evolva positivamente, può causare gravi complicanze, talvolta letali, soprattutto nei bambini più piccoli e nei soggetti con un sistema immunitario compromesso.

Al netto della capacità della scienza di fare prevenzione e cure in modo appropriato, il morbillo è ancora una minaccia sanitaria globale, specialmente nei contesti dove la copertura vaccinale è insufficiente. Sebbene possa sembrare una malattia infantile ormai superata, i recenti focolai dimostrano quanto sia importante non abbassare la guardia. La vaccinazione rimane lo strumento principale per tutelare la salute individuale e collettiva

I primi segni della malattia si presentano solitamente tra i 7 e i 14 giorni dopo il contatto con il virus, superato quindi il periodo di incubazione. I sintomi iniziali ricordano quelli di un comune raffreddore: febbre elevata, naso che cola, tosse secca e occhi arrossati o lacrimanti. Alcuni soggetti diventano sensibili alla luce. Poco prima dell’insorgenza dell’esantema, si possono osservare delle tipiche lesioni biancastre nella mucosa orale, note come macchie di Koplik, visibili soprattutto sulla superficie interna delle guance.

Sintomi del morbillo

Ecco una tabella completa dei sintomi del morbillo basata sulle principali fonti internazionali di riferimento (CDC – Centers for Disease Control and Prevention, NHS – National Health Service UK, Manuale MSD, WHO – World Health Organization):

| Fase | Sintomo | Descrizione | Tempistica indicativa |

|---|---|---|---|

| Fase prodromica (iniziale) | Febbre | Alta temperatura corporea, può superare i 40°C (104°F) | 7–14 giorni dopo l’esposizione |

| Rinorrea (naso che cola) | Muco chiaro e abbondante simile a quello del raffreddore | Inizio dei sintomi | |

| Tosse secca | Persistente, senza produzione di catarro | Inizio dei sintomi | |

| Congiuntivite (occhi arrossati e lacrimazione) | Occhi sensibili alla luce, rossi e irritati | Inizio dei sintomi | |

| Mal di gola | Infiammazione della gola associata a difficoltà a deglutire | Inizio dei sintomi | |

| Fotofobia | Sensibilità alla luce intensa | Frequente nei bambini | |

| Macchie di Koplik | Puntini bianchi con alone rosso/bluastro dentro la bocca, simili a granelli di sabbia | 2–3 giorni dopo i primi sintomi | |

| Fase esantematica (eruzione) | Eruzione cutanea (esantema) | Macchie rosse piatte che si estendono dal viso a tutto il corpo | 3–5 giorni dopo i primi sintomi |

| Rash con papule (macchie in rilievo) | L’eruzione può includere anche rilievi piccoli (papule) che si fondono in chiazze più grandi | Progressivamente durante l’esantema | |

| Febbre più elevata durante la comparsa del rash | Possibile ulteriore incremento della temperatura (>40°C) | Con la comparsa dell’esantema | |

| Fase di convalescenza | Esantema che cambia colore (bruno) e desquamazione della pelle | L’eruzione tende a scurirsi e la pelle può spellarsi | 3–5 giorni dopo la comparsa dell’esantema |

| Miglioramento generale delle condizioni | Riduzione della febbre e miglioramento del benessere generale | 5–7 giorni dopo l’inizio del rash | |

| Altri sintomi possibili | Diarrea | Comune, soprattutto nei bambini | In qualsiasi fase |

| Otite media (infezione all’orecchio) | Dolore all’orecchio, possibile perdita dell’udito temporanea | Complicanza comune | |

| Sintomi neurologici (convulsioni, encefalite) | Rari, ma gravi; coinvolgono il cervello | 2–14 giorni dopo la comparsa dell’esantema |

Dopo 3-5 giorni dall’inizio dei sintomi, compare l’eruzione cutanea, che si sviluppa dapprima sul viso e dietro le orecchie, estendendosi progressivamente a tronco, arti superiori e inferiori, fino a mani e piedi. Le chiazze sono rosse, piatte o leggermente rilevate e possono unirsi formando ampie zone arrossate. Quando l’esantema si manifesta, la febbre può superare i 40 °C. Nei giorni successivi, la febbre si abbassa e il rash cutaneo inizia a scomparire, assumendo un colore più scuro e provocando desquamazione.

È una malattia estremamente contagiosa, in quando ogni persona infetta può contagiare fino a 18 non immuni.

Tieni presente che il rischio di trasmissione inizia circa quattro giorni prima della comparsa dell’eruzione cutanea e prosegue fino ad ulteriori quattro giorni dopo. Tra i segni caratteristici che aiutano a riconoscere l’infezione oltre alle già citate macchie di Koplik si presenta un’esantema diffuso. Anche se è riconosciuto il fatto che possa colpire chiunque, i sintomi tendono a manifestarsi in forma più severa nei neonati, negli adulti, nelle donne in gravidanza e nelle persone con un sistema immunitario compromesso.

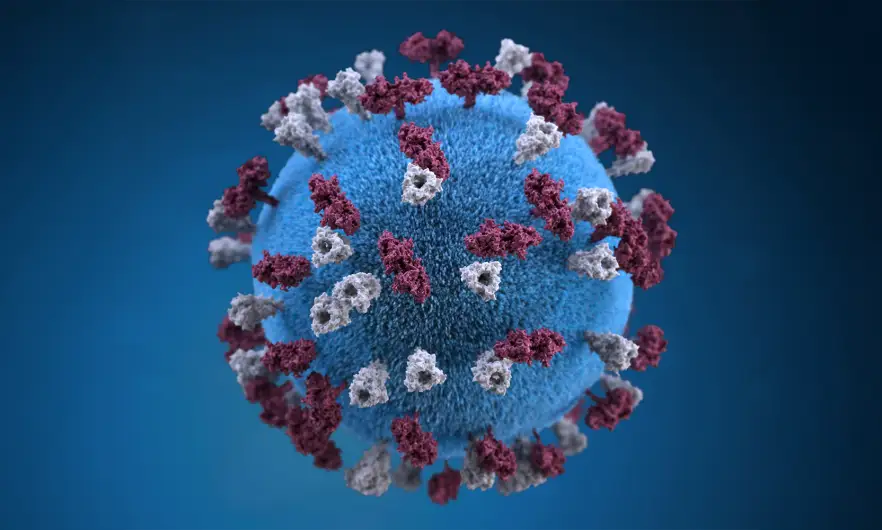

Immagine del virus del morbillo

Le complicazioni più comuni

Nonostante spesso sia una malattia autolimitante, il morbillo può comportare serie conseguenze. Tra le complicanze più frequenti vi sono:

- Encefalite: infiammazione cerebrale che si verifica in circa 1 caso su 1.000, con sintomi come convulsioni, perdita di coscienza e, talvolmente, esiti permanenti o letali.

- Polmonite: coinvolge circa il 5% dei pazienti, rappresentando la causa principale di decesso nei bambini piccoli.

- Trombocitopenia: una diminuzione delle piastrine che può causare sanguinamenti cutanei ed emorragie.

- Diarrea ed epatite transitoria: possono insorgere durante la fase acuta della malattia.

- Panencefalite sclerosante subacuta (SSPE): una complicanza rarissima ma mortale che si manifesta anche anni dopo la guarigione, con decadimento progressivo delle funzioni neurologiche.

Il virus del morbillo si trasmette attraverso l’inalazione di particelle respiratorie emesse da soggetti infetti, ad esempio tramite tosse o starnuti. La probabilità di trasmissione è altissima: quasi tutti i soggetti non immunizzati contraggono l’infezione dopo un’esposizione.

La diagnosi si basa principalmente sul riconoscimento dei sintomi caratteristici (macchie di Koplik). Gli esami del sangue, sebbene disponibili, sono utilizzati per lo più per confermare la diagnosi in ambito di sorveglianza sanitaria, permettendo l’attuazione di misure di contenimento in caso di focolai.

Parlando di complicanze, ecco un quadro sinottico completo ed aggiornato:

| Complicanza | Descrizione | Frequenza Stimata | Popolazione a Rischio |

|---|---|---|---|

| Otite media acuta | Infezione dell’orecchio medio, può causare perdita dell’udito temporanea o permanente. | 1 su 10 bambini | Bambini piccoli |

| Diarrea | Può portare a disidratazione, specialmente nei bambini. | Meno di 1 su 10 | Bambini piccoli |

| Polmonite | Infezione polmonare, principale causa di morte da morbillo nei bambini piccoli. | 1 su 20 bambini | Bambini sotto i 5 anni, soggetti immunocompromessi |

| Encefalite acuta | Infiammazione cerebrale che può causare convulsioni, sordità o disabilità intellettiva. | 1 su 1.000 | Tutte le età, più grave nei bambini piccoli |

| Panencefalite sclerosante subacuta (SSPE) | Malattia neurologica degenerativa e fatale che si manifesta anni dopo l’infezione. | 1 su 10.000; fino a 1 su 609 in lattanti non vaccinati | Lattanti non vaccinati, bambini piccoli |

| Cecità (ulcere corneali) | Danni oculari che possono portare a cecità, spesso associati a malnutrizione e carenza di vitamina A. | Rara | Bambini malnutriti, soggetti con carenza di vitamina A |

| Trombocitopenia acuta | Riduzione delle piastrine nel sangue, può causare sanguinamenti. | Rara | Tutte le età |

| Sindrome del morbillo atipico | Reazione grave in persone precedentemente vaccinate con vaccini inattivati, caratterizzata da febbre alta, polmonite e rash cutaneo. | Molto rara | Persone vaccinate con vaccini inattivati (non più in uso) |

| Meningite | Infiammazione delle membrane che rivestono il cervello e il midollo spinale. | Rara | Soggetti immunocompromessi |

| Complicanze gastrointestinali (es. stomatite) | Infiammazioni della mucosa orale e intestinale, possono portare a disidratazione. | Fino all’8% | Bambini piccoli, soggetti malnutriti |

| Polmonite a cellule giganti (Hecht) | Forma grave di polmonite con presenza di cellule giganti multinucleate, spesso fatale. | Molto rara | Soggetti immunocompromessi, bambini con malattie del sistema reticoloendoteliale |

Terapia e gestione del morbillo

Non esiste una cura specifica per il morbillo; il trattamento è sintomatico e volto ad alleviare i disturbi. Nei bambini si consiglia riposo, idratazione adeguata e un ambiente caldo e confortevole. La vitamina A è spesso somministrata nei Paesi in via di sviluppo, dove la carenza di questa sostanza è diffusa e aumenta il rischio di esiti gravi. Antipiretici come paracetamolo o ibuprofene aiutano a controllare la febbre. Nei casi più severi, è necessario il ricovero in ambienti isolati.

In bambini ben nutriti e in buona salute, la malattia tende a risolversi senza conseguenze. Nei Paesi con limitato accesso alle cure, la mortalità può essere significativa. Negli Stati Uniti, ad esempio, si registrano 1-2 decessi ogni 1.000 casi. A livello globale, il morbillo provoca circa 134.000 morti all’anno, prevalentemente tra i bambini sotto i cinque anni.

Prevenzione: il ruolo fondamentale del vaccino

La misura più efficace per evitare l’infezione è la vaccinazione. Il vaccino MPR (morbillo, parotite e rosolia), contenente virus attenuati, è parte integrante dei programmi vaccinali infantili in molti Paesi. Di norma, vengono somministrate due dosi: la prima tra i 12 e i 15 mesi di età, la seconda tra i 4 e i 6 anni. In caso di emergenza, come viaggi in zone a rischio o epidemie locali, può essere somministrato già a partire dai 6 mesi.

Il vaccino MPR ha ridotto del 99% i casi di morbillo negli Stati Uniti. In rari casi può provocare febbre o una leggera eruzione, ma non è contagioso. Contrariamente a teorie infondate, non è associato allo sviluppo dell’autismo.

In caso di esposizione al virus, chi non è immune può ricevere il vaccino entro tre giorni per ottenere una protezione efficace. Se la vaccinazione non è possibile (come nel caso di donne incinte o persone immunodepresse), si può somministrare un’immunoglobulina entro sei giorni. In seguito, se compatibile con le condizioni del soggetto, si potrà procedere alla vaccinazione vera e propria.