Infezione da Chlamydia trachomatis: sintomi, diagnosi, terapia farmacologica e prevenzione. Scopri come riconoscere, trattare e prevenire la clamidia in modo efficace

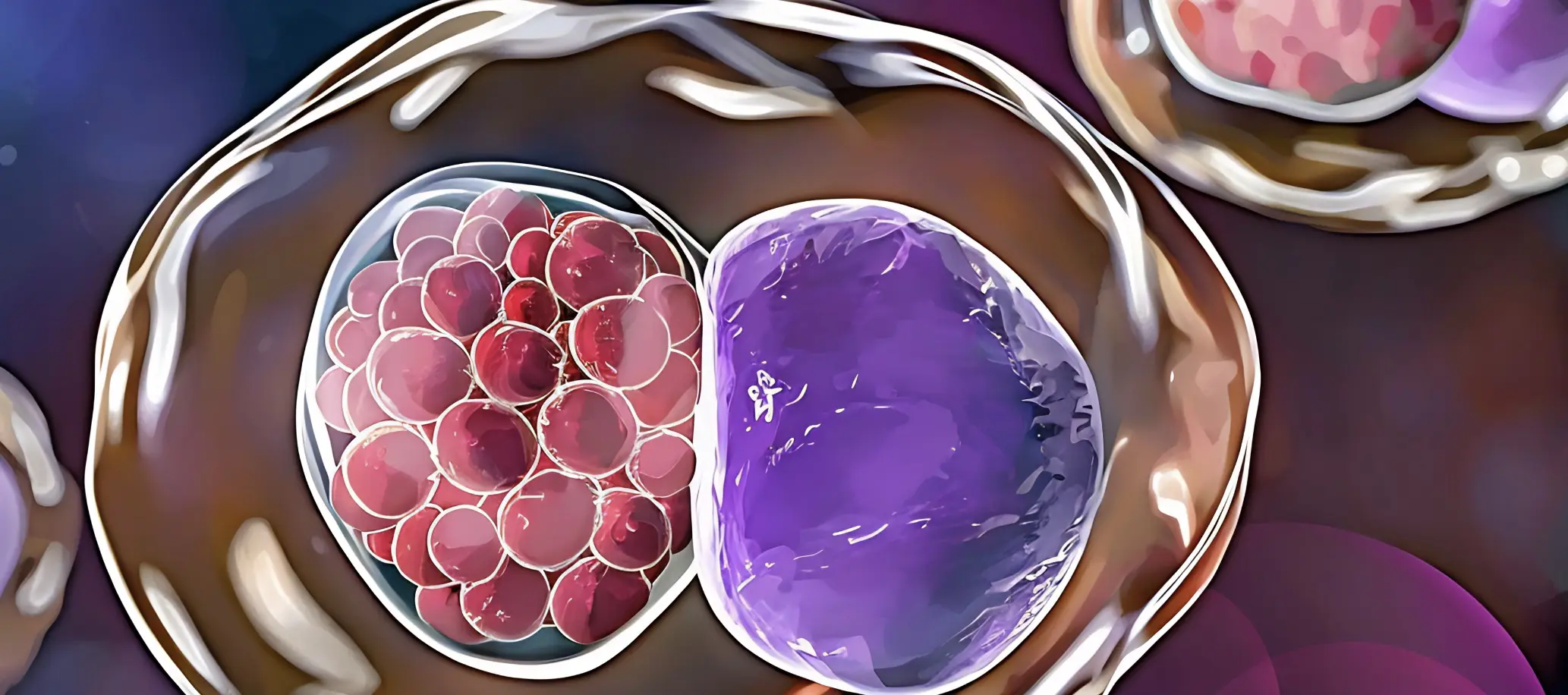

La clamidia è una malattia a trasmissione sessuale provocata dal Chlamydia trachomatis, un batterio che vive e si riproduce solo all’interno delle cellule ospiti. Questo patogeno ha un ciclo biologico complesso che si alterna tra una forma infettiva, detta corpo elementare, capace di infettare nuove cellule, e una forma replicativa, il corpo reticolare, attivo una volta entrato nella cellula. È una delle infezioni batteriche più comuni diffuse per via sessuale a livello globale.

Colpisce indistintamente uomini e donne, anche se risulta particolarmente frequente tra le giovani donne. Le statistiche stimano che circa 1 ragazza sessualmente attiva su 20, tra i 14 e i 24 anni, ne sia affetta. Si tratta di un’infezione spesso silenziosa, che può restare non diagnosticata per lunghi periodi

Secondo le più recenti stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (aggiornate al 2025), nel 2020 sono stati notificati circa 128,5 milioni di nuovi casi nella fascia d’età 15-49 anni. La frequenza dell’infezione è più alta tra le donne (4%) rispetto agli uomini (2,5%). Una revisione sistematica pubblicata su BMC Infectious Diseases ha calcolato una prevalenza globale del 2,9%, con picchi regionali più elevati in America Latina (6,7%) e tassi più contenuti in zone del Sud-est asiatico (0,8%).

Le sedi colpite inizialmente sono le mucose epiteliali del collo dell’utero e dell’uretra, ma se non trattata, l’infezione può progredire fino alle tube di Falloppio, all’endometrio e alla pelvi nelle donne, o interessare testicoli ed epididimo negli uomini. Nei rapporti sessuali non protetti, la clamidia può anche localizzarsi nel retto e, meno frequentemente, nella faringe. In alcune forme, può propagarsi attraverso i linfatici, raggiungendo i linfonodi profondi, come accade nel linfogranuloma venereo.

Il danno tissutale prodotto da questa infezione non è legato solo alla presenza del microrganismo, ma soprattutto alla risposta infiammatoria dell’organismo. L’attività intracellulare della clamidia provoca il rilascio di molecole infiammatorie (citochine), il richiamo di cellule immunitarie e, nei tessuti colpiti, processi di lisi cellulare. Nel tempo, questa reazione può condurre a fibrosi e cicatrizzazione soprattutto a livello delle tube uterine o dell’epididimo, compromettendo la funzionalità riproduttiva.

Le complicanze a lungo termine variano in base al sesso biologico della persona colpita. Nelle donne, l’infezione non trattata può causare una malattia infiammatoria pelvica (PID), con dolore pelvico, febbre e infiammazione cronica. Le conseguenze includono occlusione tubarica, gravidanze extrauterine e infertilità (nel 10–20% dei casi). Negli uomini, può insorgere epididimite, caratterizzata da dolore testicolare e febbre, e, più raramente, prostatite.

In entrambi i sessi possono manifestarsi forme sistemiche come la sindrome di Reiter (o artrite reattiva), una complicanza immunomediata che può provocare infiammazioni articolari, oculari, cutanee e a carico dell’uretra. Un’altra possibile evoluzione è il linfogranuloma venereo, che si manifesta inizialmente con un’ulcera genitale e, se trascurato, può coinvolgere i linfonodi con danni permanenti.

Nel neonato, l’infezione può essere trasmessa durante il parto da una madre infetta. In questi casi, possono insorgere congiuntivite neonatale (in circa il 30–50% dei casi) e polmonite interstiziale (nel 10–20%), due condizioni potenzialmente gravi se non trattate tempestivamente.

I dati epidemiologici mostrano una maggiore incidenza tra giovani adulti, in particolare ragazze tra i 15 e i 24 anni e ragazzi tra i 20 e i 24 anni. Uno studio realizzato a New York nel 2024 ha rilevato che circa il 9,8% delle donne e l’8,7% degli uomini che avevano già contratto la clamidia, hanno sviluppato una nuova infezione entro un anno. Le recidive sono più frequenti nei giovani afroamericani non ispanici, suggerendo la presenza di disuguaglianze sanitarie e comportamentali.

Sintomi

Una delle principali insidie della clamidia è la sua tendenza a non dare sintomi evidenti, soprattutto nelle donne (75%) ma anche negli uomini (50%). Quando si manifestano segni clinici, possono includere bruciore durante la minzione, perdite genitali anomale e dolore nell’area pelvica. Se non individuata e trattata in tempo, può sfociare in malattia infiammatoria pelvica (PID), una condizione che può compromettere la fertilità, danneggiare le tube uterine o portare a gravidanze ectopiche. Nei neonati nati da madri infette, si possono osservare infezioni oculari (congiuntiviti) o problemi respiratori come la polmonite.

- Fase iniziale: infezione asintomatica o lievemente sintomatica

Nei primi stadi, il batterio Chlamydia trachomatis colonizza le mucose dell’apparato genitale, anale o orale. Nella maggior parte dei casi (circa il 70–80% delle donne e il 50% degli uomini), l’infezione non dà segni clinici rilevabili. Quando presenti, i sintomi sono generalmente lievi: bruciore urinario, secrezioni mucose anomale da vagina, pene o retto, prurito o irritazione genitale e talvolta dolore durante i rapporti sessuali. - Fase successiva: infezione localizzata con sintomi

Con il passare del tempo, l’infezione può stabilizzarsi a livello delle mucose epiteliali, provocando sintomi più definiti. Nelle donne, si osservano frequentemente infiammazione del collo dell’utero (cervicite), perdite vaginali dense e muco-purulente, sanguinamenti al di fuori del ciclo mestruale, dolore pelvico e bruciore durante la minzione. Negli uomini si manifestano sintomi di uretrite come secrezioni chiare o lattiginose, bruciore uretrale, prurito a livello del pene e, in alcuni casi, dolore testicolare. - Fase complicata: diffusione dell’infezione

Se non trattata, la clamidia può risalire l’apparato genitale. Nelle donne, questa progressione può causare malattia infiammatoria pelvica, dolore cronico nella regione pelvica, ostruzione tubarica con rischio di infertilità e gravidanze ectopiche. Negli uomini, si possono sviluppare epididimite, orchiepididimite e, più raramente, prostatite. - Fase sistemica: forme rare e disseminate

In casi meno frequenti, l’infezione può interessare sedi extra-genitali. Le complicanze sistemiche includono la sindrome di Reiter, caratterizzata da artrite, infiammazione oculare e uretrite, e il linfogranuloma venereo, che inizia con una piccola ulcera genitale seguita da un coinvolgimento profondo dei linfonodi inguinali. In presenza di rapporti orali o anali, si possono verificare rispettivamente faringite (spesso silente) e proctite con dolore rettale, secrezioni e sanguinamenti. - Neonati: trasmissione perinatale

Durante il parto, una madre infetta può trasmettere la clamidia al neonato. Le conseguenze più frequenti sono la congiuntivite neonatale, che colpisce fino al 50% dei casi, e la polmonite interstiziale, che interessa circa il 10–20% dei neonati. Possono inoltre manifestarsi rinite cronica e difficoltà respiratorie nei primi mesi di vita.

| Sede colpita | Sintomo | Frequenza/Stadio | Sesso/Bersaglio |

|---|---|---|---|

| Genitali (uretra, cervice) | Nessun sintomo (infezione silente) | Molto comune / stadio iniziale | Entrambi |

| Genitali | Perdite vaginali o uretrali anomale | Comune / stadio 1–2 | Entrambi |

| Genitali | Bruciore urinario (disuria) | Comune / stadio 1–2 | Entrambi |

| Genitali | Dolore nei rapporti sessuali | Frequente / stadio 2 | Donne |

| Genitali | Sanguinamento tra cicli o post-coitale | Frequente / stadio 2 | Donne |

| Addome/pelvi | Dolore pelvico cronico | Comune / stadio 3 | Donne |

| Addome/testicoli | Dolore testicolare, febbre | Meno comune / stadio 3 | Uomini |

| Tube uterine | Infertilità, gravidanza ectopica | Grave / stadio 3–4 | Donne |

| Articolazioni/occhi | Artrite reattiva (Sindrome di Reiter) | Rara / stadio 4 | Entrambi (più uomini) |

| Linfonodi | Linfogranuloma venereo | Rara / stadio 4 | Entrambi |

| Retto | Proctite, perdite mucose o sangue | Comune nei rapporti anali | Uomini (MSM) |

| Faringe | Faringite asintomatica | Rara / stadio 1 | Entrambi |

| Occhi (neonati) | Congiuntivite neonatale | Frequente in parto vaginale | Neonati |

| Polmoni (neonati) | Polmonite interstiziale | Meno comune | Neonati |

Diagnosi

Il metodo di riferimento per la diagnosi è rappresentato dai test di amplificazione degli acidi nucleici (NAAT), eseguiti su campioni di urina o su tamponi prelevati dalle mucose genitali. Questi esami offrono alta sensibilità e specificità, consentendo di individuare l’infezione anche in assenza di sintomi. Le pratiche di prevenzione comprendono l’uso regolare del preservativo, il test annuale per le donne sotto i 25 anni, e il trattamento tempestivo dei partner sessuali per ridurre il rischio di reinfezione.

| Metodo / Scala | Finalità | Specimen principali | Sensibilità / Specificità | Indicazioni |

|---|---|---|---|---|

| Risk score (Aus) | Stimare rischio di infezione | Questionario anamnesi, comportamentale | Sensibilità fino al 95 % (donne) | Screening mirato nei servizi STI (pmc.ncbi.nlm.nih.gov, ecqi.healthit.gov, aafp.org) |

| USPSTF criteria | Selezione soggetti a rischio | età ≤ 24 aa o fattori rischio | – | Screening annuale donne ≤ 24 aa |

| NAAT urogenitale | Diagnosi acuta | Tampone vaginale/cervicale, urine, tampone uretrale | 86–100 % / 97–100 % | Diagnosi primaria, screening |

| NAAT retto / faringe | Diagnosi extragenitale | Tampone rettale, orofaringeo | 89–93 % rettale; <70 % faringea | Screening in MSM o comportamenti a rischio |

| Test POC NAAT | Diagnosi rapida durante la visita | Urina o tampone | In sviluppo, promettenti | Rapid testing in contesti clinici |

| Coltura cellulare | Conferma / resistenza | Tampone uretrale o cervicale | Alta specificità 100% circa | Casistiche medico-legali o sospetta resistenza |

| Anticorpi (sierologia) | Indagine infertilità tubarica | Prelievo ematico, MIF preferito | Variabile | Esame retrospettivo → infertilità |

| Test of cure (NAAT) | Verifica eradicazione post-terapia | Stesso test NAAT dopo 3–4 settimane | Identità diagnostica | In gravidanza, sintomi persistenti, compliance dubbia |

| Re-screening post-trattamento | Verifica recidiva | NAAT dopo 3 mesi | – | Tutti i pazienti non gravidici |

Il suo ciclo vitale si articola in due fasi principali: inizialmente, il batterio si presenta come corpo elementare (EB), una forma infettiva ma inattiva, che si lega alle cellule epiteliali delle mucose genitali, anali o oculari. Una volta penetrato nella cellula, si trasforma nel corpo reticolare (RB), attivo e capace di moltiplicarsi rapidamente. I nuovi corpi elementari prodotti vengono poi rilasciati, infettando altre cellule. Questo meccanismo consente al batterio di persistere nei tessuti per lunghi periodi, eludendo le difese immunitarie e diffondendosi in modo spesso silenzioso.

Affrontare la clamidia con tempestività non solo protegge la salute individuale, ma è anche cruciale per mantenere bassa la diffusione dell’infezione nella società. Le politiche sanitarie più efficaci includono il rilevamento precoce nei gruppi a rischio, la somministrazione immediata della terapia e l’informazione ai partner sessuali per prevenire il circolo continuo dell’agente infettivo. Questi interventi sono fondamentali per ridurre l’incidenza e le conseguenze a lungo termine, soprattutto quelle legate alla salute riproduttiva.

Alcuni strumenti basati su algoritmi di rischio (risk scoring) vengono impiegati per stimare la probabilità che un individuo abbia contratto l’infezione. Questi sistemi si fondano su variabili come il numero di partner sessuali recenti, la frequenza dell’uso del preservativo, la presenza di sintomi, il motivo della visita medica e l’eventuale contatto con persone affette da infezioni sessualmente trasmesse.

Uno dei modelli più noti è stato sviluppato in Australia su un ampio campione di pazienti dei centri per la salute sessuale. Questo strumento assegna un punteggio a ciascun fattore di rischio e, se il totale è pari o superiore a 20, indica una probabilità elevata di infezione. La sensibilità dello strumento varia a seconda del sesso e dell’orientamento sessuale: è molto alta nelle donne, più contenuta negli uomini eterosessuali, e buona nei maschi che hanno rapporti con altri maschi (MSM).

Tipi di clamidia:

| Gruppo Sierotipi | Sierotipi Specifici | Tipo di Infezione | Localizzazione Principale | Caratteristiche Cliniche |

|---|---|---|---|---|

| Gruppo A-C | A, B, Ba, C | Trachoma (infezione oculare cronica) | Occhi (congiuntiva) | Congiuntivite cronica, possibile cecità se non trattata |

| Gruppo D-K | D, E, F, G, H, I, J, K | Infezioni sessualmente trasmesse | Mucose urogenitali, anali, orali | Uretrite, cervicite, vaginite, malattia infiammatoria pelvica, infezioni anali e orofaringee |

| Gruppo L | L1, L2, L3 | Linfogranuloma venereo (LGV) | Linfonodi inguinali, genitali, pelvi | Ulcere genitali, linfadenite inguinale, fistole, infezioni invasive |

Non tutti i sierotipi sono associati alle infezioni sessualmente trasmesse “classiche”. Solo alcuni sierotipi sono coinvolti in questo tipo di infezione:

- I sierotipi D-K sono quelli principalmente responsabili delle infezioni sessualmente trasmesse classiche, che colpiscono le mucose urogenitali, anali e orofaringee.

- I sierotipi A, B, Ba, C sono legati al trachoma, un’infezione oculare cronica, e non si trasmettono per via sessuale.

- I sierotipi L1, L2, L3 causano il linfogranuloma venereo (LGV), un’infezione sessualmente trasmessa più invasiva e sistemica rispetto alle forme causate dai sierotipi D-K.

Negli Stati Uniti, le linee guida dell’USPSTF raccomandano lo screening annuale per tutte le donne sessualmente attive fino ai 24 anni di età, e anche per le donne più adulte che presentano fattori di rischio. Si riconosce che le scale di rischio aggiungono un valore predittivo limitato rispetto al solo dato anagrafico.

È importante sottolineare che queste scale non costituiscono strumenti diagnostici veri e propri, ma servono a orientare meglio le decisioni cliniche su chi sottoporre a test di screening. Sono in fase di sviluppo versioni rapide dei test NAAT, da utilizzare direttamente in ambulatorio. Questi promettono buone performance, superiori rispetto ai test antigenici tradizionali, ma non sono ancora largamente disponibili nella pratica clinica.

Altri metodi:

- Coltura cellulare: meno sensibile ma molto specifica; utile in contesti particolari come indagini medico-legali o in caso di sospetta resistenza.

- Test sierologici (anticorpi): non impiegati nella diagnosi dell’infezione acuta, ma possono essere utili in casi di infertilità sospetta o danni tubarici pregressi.

Cura

L’infezione da Chlamydia trachomatis è generalmente trattabile con successo, soprattutto se individuata precocemente. Il trattamento principale si basa sull’uso di antibiotici orali, affiancato da interventi non farmacologici volti a prevenire recidive e a gestire la cura dei partner sessuali.

Dal punto di vista farmacologico, le linee guida internazionali indicano come prima scelta la doxiciclina, somministrata a 100 mg due volte al giorno per 7 giorni, grazie alla sua elevata efficacia, sebbene sia controindicata in gravidanza e nei bambini al di sotto degli 8 anni. Un’alternativa è rappresentata dall’azitromicina, da assumere in dose unica da 1 grammo, che favorisce una migliore adesione alla terapia, anche se è leggermente meno efficace per le infezioni rettali. In casi particolari, come in gravidanza o in presenza di allergie, si possono utilizzare altri antibiotici come eritromicina, levofloxacina, ofloxacina o amoxicillina.

È fondamentale trattare anche i partner sessuali avuti negli ultimi 60-90 giorni, indipendentemente dalla presenza di sintomi, per evitare il rischio di reinfezione. Inoltre, si raccomanda l’astensione dai rapporti sessuali per almeno sette giorni dall’inizio della terapia e fino alla risoluzione completa dei sintomi. In alcune situazioni specifiche, come in gravidanza o in caso di sintomi persistenti, è indicato un test di controllo (test of cure), mentre un re-screening dopo tre mesi può essere utile per identificare eventuali nuove infezioni.

Oltre alla terapia farmacologica, la gestione completa dell’infezione richiede misure preventive. Tra queste, l’educazione sessuale riveste un ruolo centrale, informando sulle modalità di trasmissione, sull’importanza dell’uso corretto del preservativo e sulla necessità di una diagnosi precoce. Lo screening regolare è consigliato soprattutto per le donne sessualmente attive di età inferiore ai 24 anni, per le donne con frequenti cambi di partner e per i maschi che fanno sesso con maschi (MSM). Infine, il tracciamento dei contatti sessuali rappresenta una strategia essenziale di sanità pubblica per limitare la diffusione dell’infezione.

| Tipo di trattamento | Farmaco/Misura | Dosaggio/Durata | Indicazioni | Note |

|---|---|---|---|---|

| Farmacologico (prima linea) | Doxiciclina | 100 mg x 2/die per 7 giorni | Adulti non in gravidanza | Non usare in gravidanza |

| Azitromicina | 1 g in dose unica | Alternative per compliance | Meno efficace per infezione rettale | |

| Farmacologico (in gravidanza) | Eritromicina | 500 mg x 4/die per 7 giorni | Gravidanza | Effetti collaterali gastrointestinali possibili |

| Amoxicillina | 500 mg x 3/die per 7 giorni | Gravidanza | Opzione sicura ma meno usata | |

| Farmacologico (alternative) | Levofloxacina / Ofloxacina | 500 mg x 1/die per 7–10 giorni | Allergia o resistenza a macrolidi | Non raccomandati in gravidanza |

| Controllo post-trattamento | NAAT | Dopo 3–4 settimane (gravidanza) | Test of cure | Dopo 3 mesi in non gravide per re-screening |

| Prevenzione | Educazione e counselling | Personalizzato | Tutti i pazienti | Fondamentale per evitare recidive |

| Uso del preservativo | Continuativo | Tutte le persone sessualmente attive | Efficacia profilattica elevata | |

| Trattamento del partner | Stesso schema terapeutico | Partner degli ultimi 60–90 giorni | Evita la reinfezione | |

| Astinenza dai rapporti | Minimo 7 giorni dall’inizio terapia | Durante trattamento e fino a risoluzione | Riduce rischio di trasmissione | |

| Screening periodico | Annuale o mirato | Soggetti a rischio (donne <25 anni, MSM) | Raccomandato da CDC e USPSTF |

Dopo il trattamento, è opportuno effettuare un test di controllo (test of cure) con NAAT a 3–4 settimane nei seguenti casi:

- Gravidanza in corso

- Sintomi persistenti

- Dubbi sulla corretta assunzione della terapia

- Uso di trattamenti non standard

Per tutti gli altri pazienti, è consigliabile un re-screening a distanza di 3 mesi per identificare eventuali reinfezioni, che sono piuttosto frequenti.

Nelle donne di età inferiore o pari a 24 anni, è raccomandato uno screening annuale anche in assenza di sintomi.

Durante la gravidanza, è buona prassi effettuare lo screening alla prima visita, soprattutto per le donne giovani o con fattori di rischio. Se il rischio persiste, è indicato ripetere il test nel terzo trimestre. Se non eseguito in gravidanza, il test dovrebbe essere comunque fatto al momento del parto. La trasmissione è possibile anche durante il parto: una madre infetta può trasmettere la clamidia al proprio neonato, con possibilità di sviluppare congiuntivite neonatale (in circa il 30-50% dei casi) oppure infezione polmonare (10-20%). La prevenzione si basa sull’uso costante del preservativo in tutti i rapporti occasionali, con ogni nuovo partner o quando non si conosce lo stato sierologico dell’altro.

La clamidia si manifesta prevalentemente in forma asintomatica, soprattutto nelle fasi iniziali, per cui spesso viene rilevata accidentalmente durante controlli di routine o screening specifici, anziché a seguito di sintomi evidenti. Questa caratteristica rende indispensabile l’attuazione di programmi di screening regolari, in particolare per le persone a rischio, al fine di garantire una diagnosi precoce e prevenire eventuali complicanze a lungo termine. In assenza di sintomi, la diagnosi spontanea da parte del paziente è rara, e la rilevazione avviene principalmente attraverso test di laboratorio o scoperte occasionali

Negli ultimi tempi, la comunità scientifica ha rivolto crescente attenzione al problema delle resistenze antibiotiche in Chlamydia trachomatis. Sebbene i casi di ceppi resistenti siano ancora poco frequenti, l’uso prolungato e spesso indiscriminato di antibiotici potrebbe favorire la comparsa di varianti batteriche con minore sensibilità ai trattamenti standard. Questa situazione sottolinea la necessità di sviluppare nuove strategie terapeutiche, come l’impiego di combinazioni farmacologiche innovative o molecole antimicrobiche alternative, al fine di mantenere alta l’efficacia delle cure e impedire la diffusione di infezioni difficili da eradicare.

La prevenzione primaria dell’infezione da clamidia attraverso un vaccino rappresenta una sfida di grande rilevanza per la sanità pubblica. Al momento, non esistono vaccini approvati per l’uso clinico, ma diversi studi sperimentali e sperimentazioni cliniche sono in corso con l’obiettivo di identificare antigeni capaci di stimolare una risposta immunitaria solida e duratura. Un vaccino efficace potrebbe rivoluzionare l’approccio alla gestione della malattia, riducendo in maniera significativa il numero di nuove infezioni e, di conseguenza, le complicazioni correlate, specialmente nelle fasce di popolazione più a rischio, come i giovani sessualmente attivi.

Il microbioma delle mucose genitali si sta rivelando un elemento cruciale nel determinare la suscettibilità all’infezione da clamidia e la risposta immunitaria ad essa associata. Un’alterazione dell’equilibrio tra i microrganismi che popolano vagina e uretra potrebbe infatti facilitare l’adesione e la replicazione del batterio. Studi recenti suggeriscono che la modulazione di questo ecosistema microbico, ad esempio tramite l’uso di probiotici, potrebbe rappresentare una strategia aggiuntiva utile per prevenire l’insorgenza dell’infezione o attenuarne la gravità.

L’evoluzione delle tecniche diagnostiche rappresenta un progresso fondamentale nel controllo dell’infezione da clamidia. I test molecolari moderni offrono una sensibilità e specificità molto elevate, con risultati più rapidi e affidabili rispetto ai metodi tradizionali. L’integrazione di algoritmi basati sull’intelligenza artificiale per l’analisi dei dati clinici e di laboratorio promette di migliorare ulteriormente la precisione diagnostica, permettendo una diagnosi precoce e una terapia più mirata. Questo progresso può contribuire a ridurre significativamente le complicanze e la trasmissione dell’infezione.

L’infezione da clamidia, spesso asintomatica e legata a un certo stigma sociale, può provocare negli individui coinvolti una serie di ripercussioni psicologiche, tra cui ansia, senso di colpa e isolamento. Per questo motivo, è fondamentale integrare nel percorso terapeutico un approccio multidisciplinare che preveda non solo il trattamento medico, ma anche il supporto psicologico e programmi di educazione sessuale. Affrontare tali aspetti contribuisce a migliorare l’adesione alla terapia, a prevenire recidive e a diminuire l’impatto sociale negativo associato alla malattia.

- National Library of MedicineChlamydia trachomatis: Pathophysiology, Epidemiology

- WHO Fact Sheet (2025)Sexually transmitted infections (STIs)

- BMC Infectious DiseasesGlobal prevalence of Chlamydia trachomatis in reproductive-aged adults