Cause, sintomi, diagnosi, trattamento e prevenzione della tubercolosi, con approfondimenti specifici per adulti, bambini e gravidanza

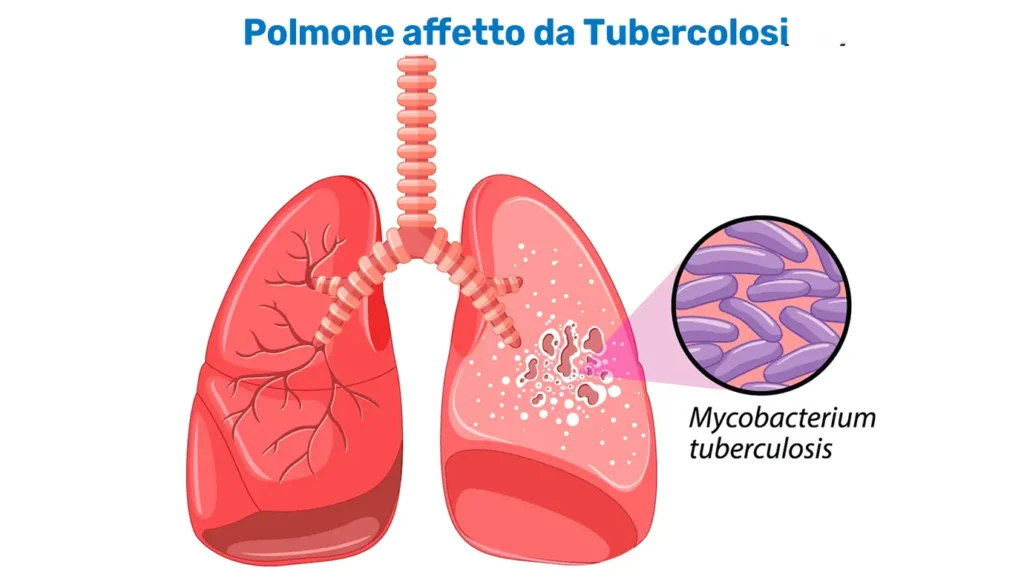

La tubercolosi (nota anche con la sigla TB) è una malattia di origine batterica provocata da un microrganismo chiamato Mycobacterium tuberculosis, appartenente al complesso omonimo. Questa infezione si diffonde principalmente attraverso l’aria, in seguito all’inalazione di particelle microscopiche espulse nell’ambiente da individui infetti tramite tosse, starnuti o semplicemente parlando.

Sono frequenti sintomi sistemici quali febbre costante, sudorazioni durante la notte, perdita di peso inspiegabile, affaticamento generalizzato e brividi. Se la malattia si localizza in organi diversi dai polmoni, i sintomi variano: ad esempio, una TB vertebrale può causare dolori alla schiena

Le manifestazioni cliniche si concentrano solitamente nei polmoni (forma polmonare), ma possono colpire anche altre parti del corpo, come ossa, sistema nervoso centrale o reni (forme extrapolmonari).

Una volta nei polmoni, il microrganismo viene inglobato dai macrofagi alveolari, cellule del sistema immunitario che normalmente distruggono gli agenti patogeni. Il bacillo tubercolare è in grado di sopravvivere all’interno di queste cellule, impedendo il normale processo digestivo intracellulare e replicandosi al loro interno.

Con il progredire dell’infezione, il sistema immunitario attiva una risposta più specifica: i macrofagi infetti rilasciano sostanze chimiche che richiamano altre cellule, come i linfociti T e le cellule dendritiche. Queste ultime presentano gli antigeni del batterio ai linfociti, che a loro volta attivano altri macrofagi o distruggono cellule infettate. Il risultato è la formazione dei granulomi, strutture cellulari che circondano il batterio per isolarlo. Al loro interno, si sviluppa un nucleo di necrosi (tessuto morto) tipicamente caseoso, circondato da cellule immunitarie.

Il granuloma può contenere l’infezione senza eliminarla completamente, dando luogo alla cosiddetta tubercolosi latente. In questa fase, il batterio è inattivo, la persona non presenta sintomi e non è contagiosa. In condizioni di immunodeficienza (come nel caso di HIV, malnutrizione o uso di farmaci immunosoppressori), l’equilibrio può rompersi: il granuloma si disgrega, i bacilli si moltiplicano e invadono i tessuti polmonari, formando cavità che comunicano con i bronchi. In questo stadio, la malattia diventa attiva e contagiosa.

Oltre ai polmoni, i bacilli possono diffondersi in altre aree del corpo tramite il sangue o i vasi linfatici, raggiungendo reni, ossa, cervello e linfonodi. Questa forma, nota come tubercolosi disseminata o miliarica, è particolarmente grave.

I danni ai tessuti derivano sia dall’azione diretta del batterio sia dalla risposta infiammatoria dell’organismo, che può provocare necrosi e formazione di cicatrici fibrotiche. Anche dopo la guarigione clinica, possono permanere danni permanenti ai polmoni, come bronchiectasie e compromissione della funzione respiratoria.

Sintomi

La tubercolosi nella sua forma attiva tende a interessare prevalentemente l’apparato respiratorio. I sintomi principali includono tosse persistente da più di tre settimane, dolore toracico e produzione di muco che può contenere sangue.

La tubercolosi attiva può presentare un quadro clinico variabile, che dipende dalla localizzazione dell’infezione. Quando l’infezione interessa i polmoni, si parla di forma polmonare, che è anche la più comune; quando colpisce altri organi, si parla invece di forma extrapolmonare. In entrambi i casi, i sintomi sono l’espressione del conflitto tra il batterio e la risposta immunitaria dell’organismo, e tendono a svilupparsi in modo progressivo.

- Forma polmonare

La manifestazione tipica è una tosse persistente, che dura oltre tre settimane, spesso accompagnata da espettorato e, in alcuni casi, da tracce di sangue. Possono comparire anche dolore toracico e difficoltà respiratorie (dispnea), specie nelle fasi più avanzate della malattia. Altri sintomi frequenti includono debolezza marcata, affaticamento generale, febbricola (innalzamenti lievi ma ricorrenti della temperatura), brividi e sudorazioni notturne, spesso profuse. È comune anche una perdita di peso significativa, non giustificata da altri fattori, spesso accompagnata da calo dell’appetito. - Forma extrapolmonare

Quando l’infezione si estende oltre i polmoni, i sintomi variano in base all’organo colpito. Se interessati sono i linfonodi, si osserva un ingrossamento, generalmente localizzato al collo. Il coinvolgimento dei reni può provocare la comparsa di sangue nelle urine (ematuria), mentre l’interessamento della colonna vertebrale dà origine a dolore lombare cronico, noto come morbo di Pott. La meningite tubercolare, forma rara ma grave, comporta cefalea persistente e alterazioni dello stato mentale. Se colpita è la laringe, può manifestarsi raucedine.

Indipendentemente dalla sede dell’infezione, sono frequenti sintomi generali comuni a entrambe le forme, come febbre, sudorazioni notturne, astenia profonda, febbri moderate persistenti, perdita di peso e ridotta capacità di provare piacere o motivazione (anedonia). Questi segni riflettono la risposta sistemica dell’organismo all’infezione e rappresentano spesso i primi indizi clinici della malattia.

| Localizzazione | Sintomi specifici | Sintomi comuni |

|---|---|---|

| Polmonare | Tosse ≥ 3 settimane; espettorato/sangue; dolore toracico; dispnea | Febbre; sudorazioni notturne; perdita di peso; debolezza |

| Linfonodi | Linfoadenopatia dura, a volte dolorosa | Febbre; sudorazioni; malessere generale |

| Reni (nefrotubercolosi) | Ematuria | Febbre; perdita di peso; febbricola |

| Colonna (morbo di Pott) | Lombalgia cronica | Sintomi sistemici simili |

| Sistema nervoso (meningite) | Cefalea persistente; confusione mentale | Febbre; malessere; possibile rigidità nucale |

| Laringe | Raucedine persistente | Febbre; sintomi respiratori |

Secondo i dati aggiornati al 2023, circa 10,8 milioni di persone sono state colpite dalla TB, con un numero di decessi stimato attorno a 1,25 milioni.

La distribuzione geografica della malattia è disomogenea: il 98% dei casi si concentra in nazioni a basso e medio reddito, in particolare nell’area dell’Asia Sudorientale, nell’Africa subsahariana e nella zona del Pacifico occidentale.

L’identificazione dell’infezione tubercolare si realizza attraverso diversi metodi. L’analisi microscopica dello sputo è una delle prime strategie impiegate, seguita da colture batteriche, considerate il riferimento standard, sebbene richiedano tempi di attesa più lunghi (2–8 settimane).

I test molecolari, più recenti e rapidi, sono oggi largamente usati per ottenere una diagnosi precisa. Nel caso della forma latente — cioè in assenza di sintomi — si ricorre a test cutanei (come il Mantoux) o esami del sangue che misurano la risposta immunitaria al batterio (test IGRA), pur non essendo questi indicativi di contagiosità.

L’infezione latente da Mycobacterium tuberculosis può rimanere silente per anni, ma alcune patologie e stati fisiologici possono comprometterne il controllo da parte dell’organismo, favorendone la riattivazione. L’infezione da HIV rappresenta uno dei fattori più critici, poiché compromette profondamente il sistema immunitario, rendendo la tubercolosi una delle principali cause di morte tra i soggetti sieropositivi. Anche il diabete mellito incrementa sensibilmente il rischio, oltre a influire negativamente sull’efficacia delle terapie antitubercolari.

Altri fattori predisponenti sono la malnutrizione e un basso indice di massa corporea (BMI), che riducono la resistenza immunitaria. L’abitudine al fumo e il consumo eccessivo di alcolici aumentano ulteriormente il rischio di sviluppare la forma attiva della malattia e possono ostacolare la guarigione. Anche le malattie respiratorie croniche, come la BPCO, la fibrosi polmonare e la silicosi, rendono più vulnerabili all’infezione. Infine, le condizioni di immunosoppressione causate da trattamenti farmacologici (ad esempio terapie anti-TNFα), chemioterapia o trapianti d’organo, rappresentano fattori di rischio rilevanti.

La presenza di comorbidità influisce in modo significativo sulla prognosi della tubercolosi. Pazienti affetti da più condizioni croniche tendono a richiedere terapie più lunghe, a sviluppare recidive e a presentare un rischio più elevato di mortalità. Tra le patologie più frequentemente associate si annoverano ipertensione, cardiopatie ischemiche, malattie cerebrovascolari, insufficienza renale cronica, tumori, connettiviti e patologie epatiche croniche.

È stato osservato che ogni comorbidità aggiuntiva può aumentare il rischio di sviluppare la tubercolosi attiva fino a cinque volte, rendendo fondamentale una gestione clinica integrata e attenta

Quando l’infezione tubercolare si diffonde o non viene controllata adeguatamente, possono insorgere gravi complicazioni. A livello polmonare si possono sviluppare bronchiectasie, empiema, fistole broncopleuriche, episodi di emottisi e polmoniti secondarie. La disseminazione ematogena del bacillo può interessare altri organi, provocando meningiti, osteomieliti, peritoniti, ascessi renali o, nei casi più gravi, shock settico.

Anche i trattamenti farmacologici antitubercolari possono generare effetti collaterali importanti, tra cui epatotossicità, neuropatie ottiche e problematiche da interazioni con altri farmaci. Anche nei casi di guarigione clinica, la tubercolosi può lasciare danni permanenti. Le alterazioni polmonari croniche come la fibrosi o le bronchiectasie rappresentano esiti frequenti e possono evolvere in una vera e propria malattia polmonare post-tubercolare. Questi pazienti hanno un rischio aumentato di sviluppare broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), con conseguente compromissione della funzionalità respiratoria a lungo termine.

| Categoria | Patologia/Condizione | Relazione con TB |

|---|---|---|

| Cause predisponenti | HIV | Disgrega la risposta immunitaria, aumenta mortalità |

| Diabete mellito | Raddoppia rischio progressione; peggiora risposta al trattamento | |

| Sottopeso/malnutrizione | BMI basso aumenta rischio 2–3× | |

| Fumo e alcolismo | Rischio aumentato, ostacola la guarigione | |

| Malattie polmonari croniche (BPCO, fibrosi, silicosi) | Rischio elevato, aOR elevati | |

| Immunosoppressione (farmaci biologici, trapianti, cancro) | Riduzione difese, riattivazione TB latente | |

| Comorbidità prognostiche | Ipertensione cronica | Comune nei pazienti TB garoviera |

| Cardiopatia ischemica, cerebrovasculopatie | Associati a mal esito | |

| Cancro, epatopatie croniche, connettiviti | Maggior rischio di TB e complicanze | |

| Complicanze acute | Empiema, bronchiectasie, fistole, emottisi | Danno polmonare avanzato |

| Meningite, osteomielite, shock settico, ascessi renali | Forme disemminate gravi | |

| Epatite, neuropatie, interazioni farmacologiche | Effetti collaterali da terapia | |

| Esiti cronici | Fibrosi polmonare, bronchiectasie, BPCO post-TB | Conseguenze polmonari a lungo termine |

Cura

- TB sensibile ai farmaci

Il trattamento classico prevede una fase iniziale di due mesi con una combinazione di quattro antibiotici (isoniazide, rifampicina, etambutolo e pirazinamide), seguita da una fase di consolidamento di altri quattro mesi con solo isoniazide e rifampicina Una strategia terapeutica alternativa, più recente, prevede un ciclo abbreviato di quattro mesi, che include l’uso di rifapentina e moxifloxacina in associazione agli altri farmaci, seguito da un periodo di continuazione di circa nove settimane. - TB farmacoresistente

Le forme resistenti (MDR-TB) non rispondono né a isoniazide né a rifampicina. Le varianti più complesse, come le pre-XDR e XDR, richiedono trattamenti prolungati, anche oltre un anno, con medicinali di seconda linea, spesso più costosi e con maggiori effetti collaterali.

Sono in fase di studio e sperimentazione nuove terapie, potenzialmente più brevi e con maggiore tollerabilità anche per le forme resistenti.

Il principale strumento preventivo è il vaccino BCG (Bacillus Calmette-Guérin), somministrato soprattutto in età neonatale. Questo vaccino si è dimostrato efficace nel prevenire le forme gravi nei bambini, come la meningite tubercolare o la TB disseminata, mentre la sua protezione nei confronti della forma polmonare negli adulti è variabile, oscillando tra il 19% e l’80% a seconda del contesto.

Principali strategie di prevenzione della tubercolosi (TB):

| Strategia di Prevenzione | Descrizione | Evidenze scientifiche | Note |

|---|---|---|---|

| Vaccinazione BCG | Vaccino contro TB somministrato principalmente in età neonatale | Protegge soprattutto contro forme gravi (meningite, miliare) | Efficacia variabile nella TB polmonare degli adulti (19–80%); diffuso in paesi a rischio |

| Screening e diagnosi precoce | Identificazione tempestiva di casi attivi e latenti tramite test tubercolinici, radiografie, ecc. | Riduce trasmissione e progressione della malattia | Test Mantoux, IGRA per TB latente; radiografia torace e test molecolari per TB attiva |

| Trattamento della TB latente | Terapia preventiva con isoniazide o combinazioni farmacologiche per ridurre rischio di riattivazione | Dimostrata efficace nel prevenire sviluppo di TB attiva | Indicata in soggetti a rischio (HIV+, contatti stretti, immunosoppressi) |

| Controllo della trasmissione aerea | Misure di isolamento e protezione respiratoria (mascherine, ventilazione, filtrazione aria) | Riduce diffusione dei bacilli aerogeni | Fondamentale in ospedali, ambienti chiusi e per pazienti contagiosi |

| Sorveglianza e monitoraggio epidemiologico | Monitoraggio costante dei casi e resistenze tramite sistemi informativi | Permette interventi tempestivi e gestione dei focolai | Supporta politiche sanitarie efficaci e adattate al contesto locale |

| Miglioramento delle condizioni socioeconomiche | Riduzione povertà, malnutrizione, sovraffollamento abitativo | Associato a diminuzione significativa dell’incidenza di TB | Interventi su larga scala migliorano la salute pubblica generale |

| Educazione sanitaria e sensibilizzazione | Informazione pubblica su sintomi, modalità di trasmissione e importanza della terapia | Favorisce adesione a screening e trattamento, riduce stigma | Necessaria per migliorare l’efficacia delle altre strategie |

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, un’efficace risposta alla tubercolosi globale deve prevedere l’adozione di programmi integrati: tracciamento dei contatti, miglioramento dei test diagnostici, investimenti nella ricerca su nuovi vaccini e strategie per affrontare la resistenza ai farmaci.

La tubercolosi rappresenta ancora oggi una delle principali minacce infettive a livello planetario. Sebbene esistano trattamenti efficaci e strumenti diagnostici avanzati, la sfida più grande resta quella di rendere accessibili tali risorse nei Paesi più colpiti. Il rafforzamento della prevenzione, il monitoraggio della resistenza e la diffusione di nuovi approcci terapeutici saranno determinanti per ridurre l’impatto globale della malattia.

Tabella completa della cura della tubercolosi:

| Contesto | Schema terapeutico | Durata | Note |

|---|---|---|---|

| Adulti (TB sensibile) | 2 mesi: INH + RIF + PZA + EMB | 6 mesi totali | Fase mantenimento: 4 mesi INH + RIF; monitorare tossicità epatica |

| 4 mesi: INH + RIF | |||

| Bambini | Come adulti, dosaggi basati sul peso | 6 mesi standard, | Estensione a 9-12 mesi in TB meningea o miliare; attenzione a effetti epatici |

| fino a 12 mesi | |||

| Gravidanza | INH + RIF + PZA + EMB | 6 mesi | Farmaci di prima linea considerati sicuri; evitare streptomicina; sorveglianza clinica |

| TB multiresistente (MDR) | Farmaci di seconda linea: Bedaquilina, | 18-24 mesi | Terapie personalizzate, monitoraggio effetti collaterali, alta complessità |

| Delamanid, Linezolid, Clofazimina, | |||

| Cicloserina, Fluoroquinoloni | |||

| TB estensivamente resistente (XDR) | Regimi similari MDR con attenzione | Fino a 24 mesi | Terapie più complesse e tossiche, necessaria gestione multidisciplinare |

| Effetti collaterali | Monitoraggio epatico, neurologico, | Continuo durante | Vitamina B6 per neuropatia, sospensione e sostituzione farmaci se tossicità grave |

| visivo | tutta la terapia |

Tubercolosi nei bambini e in gravidanza

Nei bambini, l’infezione da M. tuberculosis ha un’evoluzione più rapida e severa rispetto agli adulti, soprattutto sotto i 5 anni. Si osservano frequentemente manifestazioni polmonari (tosse, febbre, perdita di peso) e disseminazione ematologica che può causare meningite tubercolare o forme milari. La diagnosi è più complessa per la scarsa espettorazione, pertanto si privilegiano test cutanei, radiografie e valutazione dei contatti. I bambini con meningite richiedono terapie prolungate (9–12 mesi) e spesso ricovero ospedaliero nelle fasi iniziali.

Durante la gravidanza, la tubercolosi comporta rischi elevati sia per la madre che per il feto. Il rischio di mortalità materna cresce del 6–15%, mentre i neonati presentano maggiore incidenza di parto pretermine, basso peso alla nascita e mortalità perinatale. In ogni caso, i farmaci antitubercolari standard (isoniazide, rifampicina, etambutolo, pirazinamide) risultano generalmente sicuri durante la gestazione, e il trattamento ha un profilo di beneficio superiore rispetto ai rischi della malattia stessa.

La TB resistente presenta definizioni aggiornate dall’OMS:

- MDR‑TB: resistenza almeno a isoniazide e rifampicina;

- pre‑XDR‑TB: MDR più resistenza ad una fluoroquinolona;

- XDR‑TB: MDR più resistenza a fluoroquinolone e almeno un farmaco del gruppo A (bedaquilina o linezolid).

Queste forme richiedono farmaci di seconda linea e terapie prolungate, con maggiori costi, effetti collaterali e necessità di monitoraggio avanzato.

Il Mycobacterium bovis, responsabile della tubercolosi bovina, può trasmettersi anche all’uomo, in genere tramite latte crudo o contatto con animali infetti. Questa forma cunifica generalmente presentazioni extrapolmonari, ma spesso è clinicamente indistinguibile dalla TB umana standard. La stima di casi umani è superiore ai 140.000 all’anno, con circa 12.500 decessi, e richiede un approccio “One Health” che coinvolga sanità animale, sicurezza alimentare e professionisti umanisti. La tubercolosi è strettamente legata a condizioni di povertà, sovraffollamento, scarsa ventilazione, denutrizione e stigma sociale, specialmente in comunità vulnerabili. Tali determinanti agiscono sia sull’esposizione al patogeno che sull’efficacia della diagnosi e della cura. Politiche di protezione sociale e programmi di inclusione, focalizzati su salute e giustizia sociale, sono fondamentali per spezzare questo ciclo perverso.

L’iniziativa End TB Strategy dell’OMS persegue obiettivi ambiziosi entro il 2030: riduzione dell’incidenza dell’80%, della mortalità del 90% e fine delle spese catastrofiche per i malati di TB. Tale strategia si basa su tre pilastri: assistenza centrata sulle persone, governance multisettoriale e innovazione tecnologica (nuovi farmaci, vaccini, test), con monitoraggio tra i sistemi sanitari e coinvolgimento comunitario.

I progressi nella diagnostica genomica, come il whole‑genome sequencing (WGS) e i test TB‑NGS, permettono di individuare mutazioni associate alla resistenza a molteplici farmaci in tempi rapidi. Queste tecnologie, già implementate in contesti pilota, favoriscono la personalizzazione terapeutica e il contenimento delle forme resistenti, sebbene la loro diffusione richieda infrastrutture e risorse diagnostiche avanzate.

- The Lancet Infectious DiseasesEffect of BCG vaccination against Mycobacterium tuberculosis infection in adult Brazilian health-care workers: a nested clinical trial.Continua la lettura su www.thelancet.com