Dermatite seborroica sintomi, diagnosi e trattamenti efficaci. Rimedi farmacologici e non farmacologici per gestire infiammazione e proliferazione di Malassezia

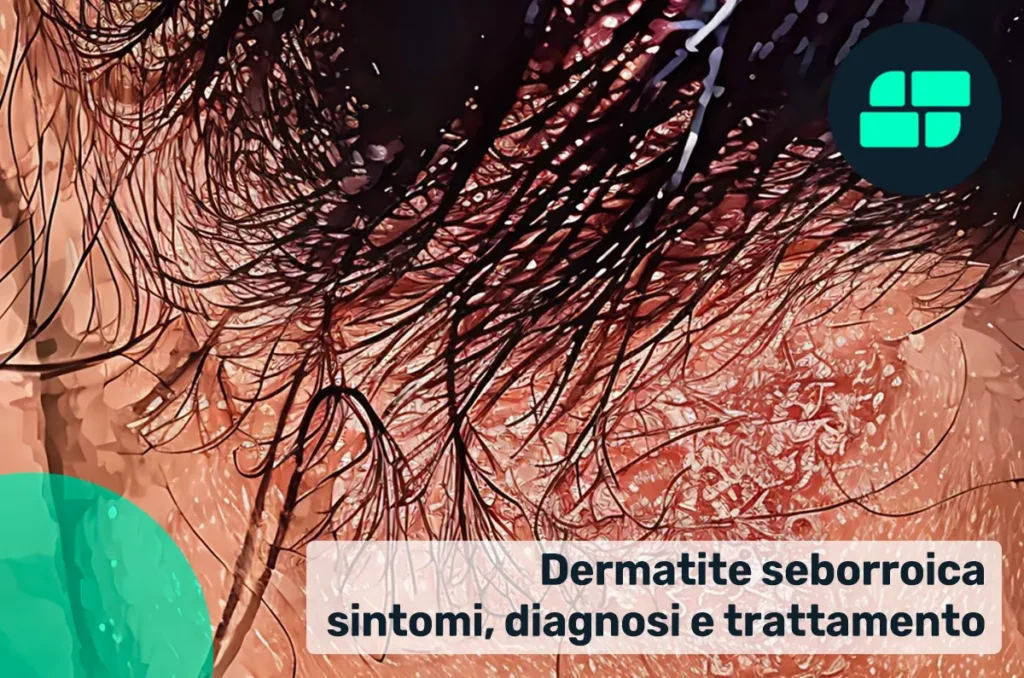

La dermatite seborroica è una patologia infiammatoria cronica della pelle che coinvolge principalmente le aree cutanee ricche di ghiandole sebacee, come il cuoio capelluto, il volto e la zona superiore del torace. Si manifesta con lesioni caratterizzate da arrossamento e squame, accompagnate talvolta da prurito più o meno intenso.

La dermatite seborroica è una patologia cutanea infiammatoria cronica-recidivante, caratterizzata dalla presenza di lesioni eritematose, desquamazione e prurito, localizzate in aree ricche di ghiandole sebacee come il cuoio capelluto, il volto e la parte superiore del tronco

Le cause dirette della dermatite seborroica non sono completamente chiare, si ritiene che la condizione derivi dall’interazione di molteplici fattori. Uno degli elementi centrali è la proliferazione eccessiva di un lievito appartenente al genere Malassezia, che fa parte della normale flora cutanea ma in determinate circostanze può innescare un processo infiammatorio. Inoltre, contribuiscono alla comparsa della malattia fattori genetici, alterazioni del sistema immunitario, stress emotivo e condizioni climatiche come temperature basse e umidità elevata, che possono accentuare i sintomi.

La dermatite seborroica è strettamente legata alla crescita eccessiva di lieviti del genere Malassezia, normalmente presenti sulla pelle. In alcune persone predisposte, questi microrganismi si moltiplicano in modo anomalo, trasformando i lipidi del sebo in sostanze irritanti che provocano un’infiammazione locale.

Dal punto di vista immunitario, la malattia si associa a una risposta anomala sia dell’immunità innata che di quella adattativa. A livello cellulare si registra un aumento di citochine infiammatorie, che attivano cellule epidermiche e richiamano altre cellule del sistema immunitario, contribuendo al danno della barriera cutanea.

Le alterazioni istologiche della pelle includono un’eccessiva proliferazione dei cheratinociti, la presenza di nuclei nelle cellule più superficiali, accumulo di liquidi tra le cellule e infiltrati infiammatori. Questi cambiamenti si manifestano con arrossamenti, desquamazione oleosa e talvolta prurito.

Diversi fattori possono favorire l’insorgenza o peggiorare il quadro clinico, tra cui stress, sbalzi climatici, squilibri ormonali e alcune malattie croniche come il Parkinson o l’HIV, che sembrano compromettere la regolazione dell’infiammazione cutanea.

La malattia ha un decorso cronico, con alternanza di fasi acute e periodi di miglioramento. Sebbene non rappresenti un pericolo grave per la salute generale, può influire negativamente sul benessere psicofisico. Gli interventi terapeutici si concentrano sulla riduzione della presenza di Malassezia, sul controllo dell’infiammazione e sul ripristino dell’integrità della pelle.

La dermatite seborroica può essere collegata a diverse patologie, principalmente come condizione associata o favorita da altri disturbi, piuttosto che come conseguenza diretta. Le relazioni osservate derivano da evidenze cliniche e ricerche scientifiche, ma è fondamentale distinguere tra semplici associazioni statistiche e veri rapporti di causa-effetto dimostrati biologicamente.

Tra le malattie più frequentemente associate vi sono quelle neurologiche, come il morbo di Parkinson, che presenta un’elevata incidenza. In questi casi, alterazioni nella motilità del volto e nella produzione sebacea favoriscono la crescita di microrganismi implicati nella malattia. Anche condizioni come la paralisi facciale, l’ictus o l’epilessia possono essere coinvolte, probabilmente per modificazioni locali del tono muscolare e della sudorazione.

Le immunodeficienze rappresentano un altro gruppo di fattori predisponenti. In particolare, nei pazienti con HIV/AIDS la dermatite seborroica può comparire precocemente e manifestarsi in forme più gravi e resistenti. Anche l’immunosoppressione indotta da farmaci o trattamenti come la chemioterapia può aumentare la suscettibilità, per via della compromissione delle difese cutanee.

Anche aspetti psicologici e psichiatrici, come stress cronico, ansia o depressione, pur non essendo cause dirette, possono peggiorare il decorso della dermatite, favorendo le riacutizzazioni. Le disfunzioni ormonali, come nella sindrome dell’ovaio policistico, possono anch’esse contribuire, attraverso l’aumento della secrezione sebacea mediata dagli ormoni androgeni.

Esistono anche altre condizioni dermatologiche che possono coesistere con la dermatite seborroica, come la psoriasi, la rosacea o la dermatite atopica. Queste malattie non sono causate dalla seborrea, ma condividono alcuni meccanismi infiammatori e possono rendere più complessa la diagnosi.

| Categoria di malattia | Esempi principali | Tipo di correlazione | Note cliniche |

|---|---|---|---|

| Neurologiche | Morbo di Parkinson, ictus, epilessia | Predisponente | Alterazioni motorie e del sebo favoriscono la malattia |

| Immunitarie | HIV/AIDS, immunosoppressione | Predisponente / aggravante | Forme più estese e resistenti |

| Psichiatriche/Psicologiche | Stress cronico, ansia, depressione | Aggravante (non causa diretta) | Può influenzare il decorso |

| Endocrine | PCOS, squilibri ormonali | Predisponente (tramite sebo) | Aumento androgeni = più sebo |

| Dermatologiche coesistenti | Psoriasi, rosacea, dermatite atopica | Associazione clinica / diagnosi diff. | Non causate da DS, ma possono coesistere |

Sintomi

La dermatite seborroica si presenta clinicamente con aree cutanee infiammate di colore rossastro, coperte da squame che possono risultare oleose o secche. Il prurito è un sintomo frequente ma non sempre presente. La diagnosi si basa sull’osservazione clinica delle lesioni nelle zone tipiche, quali il cuoio capelluto, le sopracciglia, le pieghe nasolabiali e dietro le orecchie. È fondamentale distinguere questa patologia da altre dermatosi simili come la psoriasi o l’eczema atopico, per adottare il trattamento più appropriato.

| Sintomo | Frequenza | Contesto/Note cliniche |

|---|---|---|

| Desquamazione fine o untuosa (forfora) | Molto comune | Presente in tutte le fasce d’età; cuoio capelluto, sopracciglia |

| Eritema (arrossamento cutaneo) | Comune | Aree centro-facciali, retroauricolari, sterno |

| Prurito | Comune | Più frequente in adulti; talvolta assente nei neonati |

| Crosta lattea | Comune nei neonati | Tipica forma infantile, spesso autolimitante |

| Pelle grassa/untuosa | Comune | Associata a iperseborrea nelle aree colpite |

| Irritazione localizzata | Meno comune | In caso di sfregamento o trattamenti irritanti |

| Lesioni estese e resistenti | Rara | Nei soggetti immunocompromessi o con malattie neurologiche |

| Sovrainfezioni batteriche secondarie | Rara | In casi non trattati o complicati |

| Fissurazioni, desquamazione a placche spesse | Rara | Nelle forme croniche severe |

| Peggioramento stagionale (autunno/inverno) | Relativamente comune | Legato a umidità e ridotta esposizione solare |

La dermatite seborroica presenta un quadro clinico piuttosto caratteristico, ma l’aspetto, la distribuzione e la frequenza dei sintomi possono variare in base all’età, al sesso e alla presenza di altre condizioni mediche. Sebbene il meccanismo patologico alla base sia comune a tutti i soggetti, alcune differenze sono state osservate in relazione a fattori individuali.

I sintomi principali includono arrossamento della pelle (eritema), desquamazione fine o untuosa, prurito e aspetto lucido o untuoso delle zone colpite. Nelle forme più gravi possono comparire fissurazioni, infiammazione marcata e, in alcuni casi, sovrainfezioni batteriche.

Nei neonati, la dermatite seborroica si manifesta in genere entro le prime settimane di vita e tende a risolversi spontaneamente entro il primo anno. Il segno clinico più tipico è la crosta lattea: placche spesse, giallastre e untuose sul cuoio capelluto. Possono essere coinvolte anche altre aree, come fronte, sopracciglia, dietro le orecchie e zona del pannolino. In questa fascia d’età, la condizione raramente provoca prurito e non mostra differenze rilevanti tra maschi e femmine.

Durante l’adolescenza e nell’età adulta, l’esordio della dermatite è spesso legato all’aumento degli ormoni androgeni, che stimolano la produzione di sebo. Le aree maggiormente interessate sono il cuoio capelluto, i solchi naso-labiali, le sopracciglia, le orecchie e il torace. In questi soggetti i sintomi tendono a ripresentarsi nel tempo e il prurito è più frequente rispetto all’infanzia. Gli uomini risultano colpiti più spesso delle donne, probabilmente a causa dell’influenza ormonale sul sebo.

Negli anziani, la sintomatologia è simile a quella degli adulti, ma le forme possono risultare più persistenti o resistenti alle terapie, specialmente in presenza di malattie croniche o indebolimento del sistema immunitario. In questi casi, le lesioni possono estendersi oltre le sedi tipiche.

Infine, nei pazienti affetti da patologie come HIV o malattie neurologiche (es. Parkinson), la dermatite seborroica può assumere una forma più severa. Le manifestazioni sono più diffuse, interessano anche zone atipiche come dorso, torace e spalle, e tendono a essere più infiammate, pruriginose e resistenti ai trattamenti, con recidive frequenti.

Diagnosi

La diagnosi della dermatite seborroica si basa principalmente su un’attenta valutazione clinica. Gli elementi fondamentali considerati sono la localizzazione caratteristica delle lesioni (ad esempio cuoio capelluto, volto, regione retroauricolare e zona sternale), il loro aspetto tipico (chiazze arrossate, desquamazione grassa o fine, margini sfumati e pelle untuosa), il decorso cronico o recidivante, l’eventuale presenza di prurito e l’anamnesi personale o familiare, con particolare attenzione a condizioni neurologiche, immunitarie o endocrine.

Per valutare la gravità della malattia, esistono alcune scale cliniche, sebbene non universalmente standardizzate. Tra queste:

- Il Seborrheic Dermatitis Area Severity Index (SDASI), che misura l’estensione e la gravità delle lesioni in diverse aree anatomiche, assegnando punteggi a eritema, desquamazione e prurito.

- Lo Scoring Index for Seborrheic Dermatitis (SISD), impiegato in contesti di ricerca, che fornisce una valutazione complessiva dell’intensità dei sintomi.

- La Visual Analog Scale (VAS), utilizzata per quantificare soggettivamente il fastidio o il prurito avvertito dal paziente su una scala da 0 a 10.

- Secondo le principali linee guida internazionali, la diagnosi deve essere esclusivamente clinica, fondata sulla distribuzione delle lesioni e sul loro aspetto. Nelle forme lievi del cuoio capelluto, la dermatite seborroica può essere difficilmente distinguibile dalla semplice forfora.

Quando la presentazione clinica è atipica, resistente al trattamento o accompagnata da sintomi sistemici, possono essere indicati esami di approfondimento, come nel caso di sospetto di patologie dermatologiche differenti ma collegate, oppure in presenza di immunosoppressione o forme particolarmente estese.

Esami strumentali:

| Esame | Utilità clinica |

|---|---|

| Esame micologico | Per escludere dermatofitosi (es. tinea capitis o corporis) |

| Esame con luce di Wood | Può aiutare nella diagnosi differenziale con altre dermatosi (es. eritrasma) |

| Biopsia cutanea | Solo nei casi atipici o resistenti alla terapia; utile per differenziare dalla psoriasi o dermatite atopica |

| Test allergologici | Per distinguere da dermatite allergica da contatto, se sospettata |

Cura

Il trattamento della dermatite seborroica si focalizza principalmente sulla riduzione dell’infiammazione e sul controllo della crescita del lievito Malassezia.

| Approccio | Esempi / farmaci | Indicazione | Note cliniche |

|---|---|---|---|

| Antifungini topici | Ketoconazolo, ciclopirox, miconazolo | prima linea | efficaci nell’eradicazione del lievito; routine per 4–6 settimane; prevenzione |

| Corticosteroidi topici | Betametasone, clobetasolo, idrocortisone | fasi acute | efficaci ma limitare uso breve per evitare effetti collaterali |

| Calcineurin inibitori | Pimecrolimus, tacrolimus | aree sensibili (viso, pieghe) | alternative steroidi, adatti a lungo termine senza atrofia |

| Altri topici | Litio, propylene glycol, selenium, zinc | supporto antifungino/keratolitico | utili per sintomi residui o preventivi |

| Terapia sistemica | Fluconazolo, itraconazolo, isotretinoina, roflumilast | formi severe/resistenti | richiedono monitoraggio per effetti sistemici |

| Non farmacologici | Detergenti delicati, emollienti, fototerapia | mantenimento e prevenzione | migliorano la barriera cutanea e riducono recidive |

| Modifiche dello stile vita | Dieta ricca di frutta, omega‑3, gestione stress | complemento terapeutico | meno robusta evidenza, ma supportata da studi osservazionali |

I trattamenti per la dermatite seborroica si articolano in strategie farmacologiche e non farmacologiche, tutte basate su evidenze scientifiche consolidate.

Dal punto di vista farmacologico, gli antifungini topici rappresentano la prima linea terapeutica, poiché agiscono contrastando la proliferazione del lievito Malassezia, coinvolto nell’eziologia della malattia. Tra questi, il ketoconazolo, disponibile in concentrazioni dell’1-2%, viene somministrato sotto forma di shampoo, gel o schiuma con frequenza di due volte a settimana per un ciclo di circa un mese, con possibilità di impiego settimanale prolungato per la prevenzione delle recidive. Il ciclopirox, in concentrazioni simili, offre un’efficacia comparabile e si applica due volte al giorno per un mese. Per aree come viso e tronco, invece, si preferiscono miconazolo e clotrimazolo. I corticosteroidi topici risultano indicati nelle fasi infiammatorie acute, ma il loro uso deve essere limitato nel tempo per prevenire effetti collaterali come atrofia cutanea e teleangectasie. Betametasone valerato e clobetasolo propionato sono impiegati per un massimo di 2-4 settimane, mentre corticosteroidi più delicati come idrocortisone, desonide e mometasone sono riservati a zone più sensibili, come il volto, sempre con limitazioni temporali.

Gli inibitori della calcineurina, quali pimecrolimus e tacrolimus, rappresentano un’alternativa ai corticosteroidi, in particolare per le aree cutanee delicate, grazie alla loro buona tollerabilità e all’assenza di effetti atrofizzanti.

Altri trattamenti topici comprendono il litio gluconato/succinato e il propylene glycol, che vantano proprietà antifungine e cheratolitiche supportate da evidenze cliniche. Inoltre, ingredienti come selenio solfuro, zinco piritione e piroctone olamine, comunemente presenti in shampoo da banco, possono essere utili, sebbene la risposta terapeutica possa variare individualmente.

Le terapie sistemiche sono riservate ai casi più gravi o refrattari ai trattamenti locali. Antifungini orali come fluconazolo, itraconazolo e terbinafina si dimostrano efficaci ma richiedono un’attenta valutazione del rapporto rischio-beneficio. L’isotretinoina orale è indicata nelle forme recidivanti associate a iperseborrea. Tra le opzioni più recenti, il roflumilast in schiuma allo 0,3%, un inibitore della fosfodiesterasi-4, ha mostrato efficacia e buona tollerabilità.

Per quanto riguarda gli approcci non farmacologici, si raccomanda un’igiene cutanea delicata tramite detergenti non aggressivi e lavaggi frequenti, al fine di limitare l’accumulo di sebo e scaglie. L’uso di emollienti e dermocosmetici contenenti sostanze lenitive e riparative, come zinco, piroctone olamine o polisaccaridi naturali, può favorire il mantenimento dell’integrità della barriera cutanea e mitigare l’infiammazione. La fototerapia, attraverso l’esposizione controllata ai raggi ultravioletti, può esercitare un’azione antifungina e antinfiammatoria utile in casi selezionati. Infine, modifiche dello stile di vita, quali la gestione dello stress e un’alimentazione equilibrata ricca di omega-3 e frutta, possono contribuire a ridurre la frequenza delle recidive, pur non costituendo una terapia diretta.

Sebbene non sia una malattia grave dal punto di vista medico, la dermatite seborroica può compromettere significativamente il benessere psicologico e la qualità della vita dei pazienti, a causa degli aspetti estetici e del disagio cutaneo. Pertanto, un’identificazione tempestiva e una gestione terapeutica adeguata sono fondamentali per limitare l’impatto della malattia e migliorare la quotidianità di chi ne è affetto.