Il Piede Diabetico è una complicanza grave ma prevenibile del diabete mellito. Sintomi, prevenzione, diagnosi e trattamenti efficaci per proteggere la salute dei piedi

Il piede diabetico rappresenta una delle complicanze più gravi e frequenti del diabete mellito, tanto da portare, ogni anno, oltre un milione di persone in tutto il mondo all’amputazione di un arto inferiore. Le persone affette da diabete hanno un rischio di amputazione degli arti fino a 40 volte maggiore rispetto alla popolazione generale. La chiave per contrastare questa drammatica evoluzione è una diagnosi precoce e un intervento tempestivo.

Il piede diabetico è una minaccia seria ma prevenibile. Un approccio integrato e personalizzato, fondato su diagnosi precoce, prevenzione attiva e terapie moderne, può evitare complicanze irreversibili. Fondamentale è l’educazione del paziente, il monitoraggio regolare e il coinvolgimento di un team multidisciplinare per offrire la migliore assistenza possibile

Cos’è il piede diabetico?

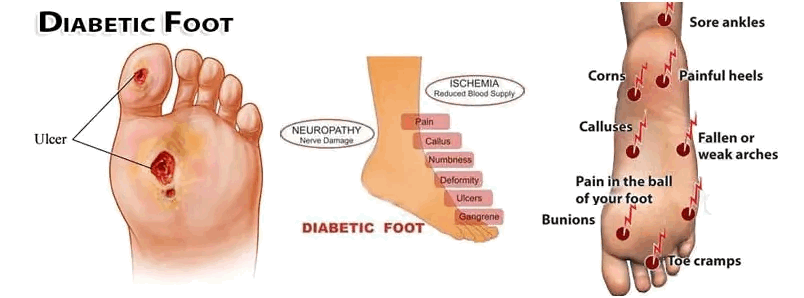

Il termine “piede diabetico” si riferisce a una condizione cronica che compromette la funzionalità del piede a seguito di un’alterazione dei nervi, della circolazione sanguigna e delle strutture ossee e articolari, causata da un controllo glicemico insufficiente. Le cause principali includono neuropatie (motorie e sensoriali), alterazioni della microcircolazione, una ridotta capacità di difesa contro le infezioni e danni alle grandi arterie (macroangiopatia), spesso associati a processi aterosclerotici.

L’iperglicemia cronica può danneggiare i vasi sanguigni, favorendo l’accumulo di placche aterosclerotiche e la conseguente riduzione del flusso sanguigno. Questo processo può portare a gravi eventi cardiovascolari (infarti, ictus) e ischemie periferiche che colpiscono gli arti inferiori. Quando la circolazione è compromessa, i tessuti non ricevono ossigeno sufficiente e diventano vulnerabili, soprattutto nei piedi, dove può insorgere la cosiddetta arteriopatia obliterante.

In Italia, il diabete coinvolge circa il 6 % della popolazione, pari a oltre 3,5 milioni di persone. Tra questi, una quota compresa tra il 2 % e il 7 % sviluppa ogni anno complicanze a carico degli arti inferiori, in particolare ulcere e altre manifestazioni del cosiddetto piede diabetico.

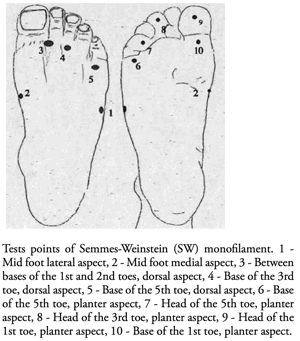

Il test del monofilamento di Semmes-Weinstein è uno strumento semplice ma molto efficace utilizzato per identificare precocemente la perdita della sensibilità tattile protettiva nei pazienti diabetici, indicativa di una neuropatia periferica

In termini assoluti, ciò equivale a circa 100.000–120.000 nuovi casi l’anno.

Il disturbo colpisce con maggiore frequenza il sesso maschile: la prevalenza delle ulcere del piede nei maschi è infatti superiore rispetto alle femmine (4,5 % contro 3,5 %), e anche il tasso di mortalità in seguito a complicanze del piede diabetico risulta più elevato negli uomini, con un incremento stimato intorno al 20 %.

Dal punto di vista eziologico, le principali cause includono la neuropatia diabetica, responsabile della perdita di sensibilità e funzione motoria, l’arteriopatia periferica che compromette il flusso sanguigno, e le infezioni croniche delle lesioni cutanee. Anche la presenza pregressa di ulcere o amputazioni aumenta significativamente il rischio di recidive.

Tra i fattori che aggravano il quadro clinico si riconoscono l’età avanzata, la lunga durata del diabete, il fumo, l’utilizzo di calzature non adeguate e il cattivo (o discontinuo) controllo della glicemia. Vi sono inoltre condizioni patologiche associate che possono contribuire allo sviluppo del piede diabetico, tra cui l’insufficienza renale, la retinopatia e le deformità ortopediche.

| Dato | Valore | Fonte |

|---|---|---|

| Diabetici in Italia | 3,5–3,9 milioni (~5,9 % popolazione) | EpiCentro‑ISS, “Diabete: dati 2020‑2021”, maggio 2022 (epicentro.iss.it) |

| Prevalenza piede diabetico | ~3 % dei diabetici | Diabete.com, “I numeri del diabete in Italia” |

| Ulcere annuali | 2–7 % dei diabetici | AEMmedi |

| Uomini vs donne (ulcere) | 4,5 % nei maschi vs 3,5 % nelle femmine | SID Italia, “Focus sul piede diabetico” |

| Maggior mortalità post-DFD (uomini) | Circa +20 % rispetto alle donne | Sid Italia, “Focus sul piede diabetico” |

| Fattori aggravanti | Neuropatia, ischemia, infezioni, fumo, controllo glicemico scarso, patologie correlate | AEMmedi & JAMD‑Romeo 2024, “Prevenzione e screening piede diabetico” |

Sintomi

Il piede diabetico può manifestarsi in modo subdolo. I primi segnali comprendono l’aumento della temperatura del piede, una ridotta sensibilità al tatto, al dolore e alla temperatura, oltre a formicolii e fastidi notturni. Anche piccole ferite o graffi possono degenerare in ulcere, specialmente se associate a una pelle fragile e poco irrorata. Nei casi più gravi, si possono sviluppare infezioni profonde (osteomieliti) e cancrena, rendendo necessaria l’amputazione.

Nel piede diabetico, i sintomi possono presentarsi con intensità e gravità diverse, ma è possibile distinguerli tra manifestazioni più comuni e meno frequenti.

Tra i segni iniziali e più diffusi vi è la neuropatia sensoriale, che si manifesta con perdita di sensibilità, formicolio, intorpidimento, bruciore e ridotta percezione del caldo e del freddo. Questo tipo di danno ai nervi periferici è presente in oltre la metà dei pazienti con piede diabetico.

Caratteristiche del piede diabetico

Un altro sintomo comune riguarda le alterazioni della pelle, che diventa secca, fragile, ruvida e soggetta a screpolature, facilitando la comparsa di ferite. Spesso si osservano anche calli e ispessimenti localizzati nelle aree di maggiore pressione, che possono evolvere in lesioni ulcerative.

La riduzione del flusso sanguigno agli arti inferiori, causata da arteriopatia periferica, è un altro fattore chiave: l’ischemia compromette la capacità di cicatrizzazione e favorisce infezioni e ulcere. Le ulcere del piede, infatti, rappresentano una delle complicanze più serie: si tratta di ferite aperte che possono approfondirsi fino a coinvolgere tessuti molli, tendini o ossa.

Tra i sintomi meno comuni si annoverano dolori articolari e deformità del piede, come nel caso del piede di Charcot o delle dita a martello, causati da neuropatia motoria e alterazioni muscolo-scheletriche. In presenza di lesioni, si può sviluppare un’infezione locale (cellulite o ascesso), evidenziata da gonfiore, arrossamento, aumento della temperatura e fuoriuscita di pus. In stadi più avanzati, può insorgere gangrena, con morte del tessuto, spesso dovuta alla combinazione di infezione e insufficiente circolazione.

Un sintomo correlato alla compromissione vascolare è infine la claudicatio intermittente, cioè dolore alle gambe durante la camminata, che migliora con il riposo. Riconoscere tempestivamente questi segnali è fondamentale. Anche una lieve alterazione, come una vescica o una screpolatura, può degenerare in complicanze severe. Per questo motivo, l’osservazione quotidiana dei piedi e un attento monitoraggio clinico rappresentano strumenti essenziali nella prevenzione del piede diabetico.

| Sintomo | Grado di frequenza | Descrizione | Indicazioni del paziente | Fonte |

|---|---|---|---|---|

| Neuropatia (formicolio/intorpidimento) | Molto comune | Perdita di sensibilità, formicolio, bruciore | “Sento i piedi addormentati, o pizzicori” | WHO, EMRO WHO (applications.emro.who.int) |

| Pelle secca e screpolata | Comune | Pelle che si screpola facilmente | “La pelle dei piedi è secca e si spacca” | ADA |

| Calli | Comune | Ispessimenti che possono rompersi | “Ho i calli che si spaccano e fanno male” | ADA |

| Flusso sanguigno ridotto | Comune | Difficoltà di guarigione e rischio di ulcere | “Il piede tarda a guarire e lo sento sempre freddo” | WHO, ADA |

| Ulcere | Comune | Lesioni aperte sulla pianta o punta del piede | “Ho una ferita aperta che non guarisce” | ADA |

| Dolore articolare/deformità | Meno comune | Deformazioni come dita a martello | “Le mie dita si piegano in modo strano e fasciarle fa male” | WHO |

| Infezione (cellulite, pus) | Meno comune | Segni evidenti di infezione | “Piede caldo, rosso e gonfio; potrebbe uscire pus” | EMRO WHO |

| Gangrena | Raro | Necrosi dei tessuti | “Parte del piede ha la pelle nera o muore” | Wikipedia, EMRO WHO |

| Claudicatio intermittente | Raro | Dolore alla camminata cronico | “Mi fa male la gamba quando cammino e migliora a riposo” | WHO |

Fattori di rischio aggravanti

Oltre al mancato controllo della glicemia, altri elementi favoriscono lo sviluppo del piede diabetico: ipertensione, colesterolo alto, fumo, sovrappeso, inattività fisica. Questi fattori velocizzano il danneggiamento dei vasi e dei nervi degli arti inferiori, peggiorando la capacità del piede di guarire da lesioni anche banali.

Il deterioramento della funzionalità nervosa compromette la percezione sensoriale, portando il paziente a non accorgersi di ferite o pressioni anomale. Le articolazioni e i muscoli possono irrigidirsi e indebolirsi, determinando appoggi errati e deformità, come le cosiddette “dita a martello“. Anche la pelle risulta più secca e suscettibile alle lesioni, che guariscono lentamente a causa della ridotta perfusione sanguigna.

Diagnosi

Per riconoscere tempestivamente il piede diabetico è essenziale un esame clinico accurato, accompagnato da analisi ematiche (per valutare la funzione renale ed epatica), imaging (radiografie, risonanza magnetica) e test vascolari (eco-doppler, angiografia). Solo una valutazione multidisciplinare consente di identificare correttamente la natura e la gravità delle lesioni.

| Strumento/Scala | Descrizione Medica | Semplificazione per il Paziente | Fonte con link preciso |

|---|---|---|---|

| Monofilamento di Semmes-Weinstein (SWMT) | Valuta la sensibilità tattile protettiva con un filo calibrato da 10 g. | Test semplice per vedere se senti il tocco sul piede. | IWGDF 2023 – SWMT |

| Test vibrazione (diapason 128 Hz) | Controlla la capacità di percepire vibrazioni, importante per la sensibilità profonda. | Verifica se senti vibrazioni sul piede con un diapason. | ADA 2023 – Foot Exam |

| Indice caviglia-braccio (ABI) | Misura la pressione arteriosa alla caviglia rispetto al braccio per valutare la circolazione. | Controlla quanto bene arriva il sangue ai piedi. | NICE 2022 – Peripheral Arterial Disease |

| Doppler arterioso | Esame ecografico per valutare il flusso sanguigno nei vasi delle gambe. | Ecografia per vedere il flusso sanguigno nelle gambe. | EASD 2023 – Vascular assessment |

| IWGDF Risk Classification | Sistema di classificazione del rischio basato su neuropatia, ischemia e deformità. | Classifica il rischio di problemi ai piedi per prevenire lesioni. | IWGDF 2023 – Risk stratification |

| Wagner Classification | Classificazione delle ulcere dal grado 0 (nessuna lesione) al 5 (gangrena estesa). | Indica quanto è grave la ferita sul piede. | Wagner W. The diabetic foot. Orthopedics. 1987 |

Per gestire correttamente le ulcere invece e monitorarne l’evoluzione, vengono utilizzati sistemi di classificazione standardizzati come il SINBAD (che valuta sede, ischemia, neuropatia, infezione e profondità della lesione), il WIfI (che considera ferita, ischemia e infezione) e la scala IDSA/IWGDF per la classificazione delle infezioni. Questi strumenti sono utili anche per la comunicazione tra specialisti e per la pianificazione terapeutica.

Le ulcere del piede diabetico possono beneficiare di trattamenti specifici a seconda del tipo: scarico con tutori o plantari per il piede neuropatico, angioplastica o bypass per quello ischemico. In alcuni casi si ricorre a medicazioni avanzate, come quelle contenenti saccarosio‑octasolfato, utili nelle ulcere croniche.

Trattamento e prevenzione

Il trattamento del piede diabetico varia a seconda della gravità del quadro clinico. In presenza di infezioni, si ricorre ad antibiotici mirati e, nei casi più complessi, alla chirurgia. Se la circolazione è compromessa, può essere indicata una rivascolarizzazione, eseguita tramite tecniche tradizionali o, più spesso, con approcci endovascolari mini-invasivi, particolarmente indicati per le piccole arterie delle gambe. In alcune situazioni, può essere necessario un intervento ibrido che combini entrambe le metodologie.

L’obiettivo principale è prevenire e trattare le ulcere, ridurre il rischio di infezioni e amputazioni, migliorando la qualità della vita del paziente.

Il trattamento farmacologico si concentra soprattutto sulla gestione delle infezioni e sul controllo del dolore. Gli antibiotici vengono prescritti in base alla gravità e al tipo di infezione, spesso supportati da esami colturali per identificare i microrganismi responsabili. In casi di infezioni gravi o osteomielite, può essere necessario un ciclo prolungato di terapia antibiotica orale o endovenosa. Fondamentale è anche il controllo glicemico, che contribuisce a favorire la guarigione delle lesioni e a ridurre le complicanze. Per il dolore neuropatico possono essere impiegati farmaci specifici come anticonvulsivanti, antidepressivi triciclici o analgesici.

| Categoria di Farmaci | Indicazione | Esempi / Descrizione | Note/Semplificazione per il paziente | Fonte (con link attivo) |

|---|---|---|---|---|

| Antibiotici | Infezioni cutanee e osteomielite | Antibiotici orali o endovenosi selezionati in base all’esame colturale | Curano le infezioni per evitare che peggiorino | ADA 2023 – Treatment of Diabetic Foot Infections |

| Antidolorifici e Neuropatici | Dolore neuropatico | Pregabalin, gabapentin, amitriptilina | Aiutano a ridurre il dolore nervoso | EFNS Guidelines on Neuropathic Pain Treatment |

| Controllo glicemico | Riduzione iperglicemia per favorire guarigione | Insulina, metformina, altri antidiabetici | Mantenere la glicemia sotto controllo migliora la guarigione | ADA Standards of Care 2023 |

| Antinfiammatori | Infiammazione locale associata a lesioni | Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) | Possono ridurre gonfiore e dolore localizzato | Mayo Clinic – Anti-inflammatory drugs |

| Anticoagulanti / Vasodilatatori | Miglioramento della circolazione sanguigna | Pentossifillina, cilostazolo | Favoriscono il flusso sanguigno per una migliore guarigione | IWGDF Guidelines |

L’uso abituale di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) nel trattamento del piede diabetico non è generalmente consigliato, poiché può aumentare il rischio di compromissione della funzione renale e di alterazioni della circolazione sanguigna. Pertanto, il loro impiego deve essere limitato e sempre sotto stretto controllo medico. Analogamente, anticoagulanti e vasodilatatori non rappresentano terapie standard per tutti i pazienti, ma sono indicati principalmente in casi selezionati, come in presenza di arteriopatia periferica grave.

Il trattamento non farmacologico risulta cruciale per prevenire e favorire la guarigione delle ulcere esistenti. Esso comprende la rimozione della pressione mediante calzature speciali, ortesi o tutori che riducono il carico sulle aree lesionate. La cura locale delle ferite prevede pulizia regolare, medicazioni avanzate e controllo dell’umidità per ottimizzare la cicatrizzazione. Inoltre, un’adeguata educazione del paziente sulle pratiche di igiene del piede e la prevenzione delle lesioni è indispensabile. Viene inoltre posta attenzione al controllo dei fattori di rischio, quali il fumo, le patologie associate (come insufficienza renale o retinopatia) e la promozione di esercizio fisico controllato per migliorare la circolazione.

Il trattamento chirurgico è riservato a situazioni più gravi, quali ulcere profonde con coinvolgimento osseo, infezioni resistenti o deformità che compromettono la funzione del piede. Le procedure chirurgiche includono il debridement, cioè la rimozione del tessuto necrotico o infetto, interventi di rivascolarizzazione per l’ischemia periferica, correzione di deformità strutturali come nel piede di Charcot, e infine amputazioni limitate a segmenti piccoli, adottate solo nei casi più gravi e irreversibili, per preservare la funzionalità residua.

| Tipo di trattamento | Descrizione semplificata per il paziente | Fonti con link attivi |

|---|---|---|

| Farmacologico | Uso di antibiotici per infezioni, farmaci per il dolore, controllo zuccheri | IDSA Guidelines, ADA Standards 2023 |

| Non farmacologico | Calzature speciali, medicazioni, pulizia ferite, educazione igiene piede | IWGDF Guidelines 2023, NICE Guidelines NG19 |

| Chirurgico | Rimozione tessuto morto, interventi vascolari, correzione deformità, amputazioni | Wound Repair and Regeneration Journal, European Society for Vascular Surgery |

La chirurgia endovascolare rappresenta un approccio terapeutico fondamentale nel trattamento delle complicanze vascolari legate al piede diabetico, in particolare nei pazienti affetti da arteriopatia periferica ischemica. L’obiettivo principale di questi interventi è migliorare il flusso sanguigno agli arti inferiori, condizione essenziale per favorire la guarigione delle ulcere e prevenire amputazioni.

Tra le tecniche endovascolari più diffuse vi sono l’angioplastica transluminale percutanea (PTA), che consiste nell’inserimento e gonfiaggio di un piccolo palloncino all’interno dell’arteria ristretta o occlusa per dilatarla e ripristinare così la circolazione sanguigna. In alcuni casi, dopo l’angioplastica, viene posizionato uno stent metallico per mantenere il vaso aperto e ridurre il rischio di nuova occlusione. Un’altra procedura è l’aterectomia, che prevede la rimozione meccanica della placca aterosclerotica responsabile dell’ostruzione arteriosa, spesso eseguita in combinazione con l’angioplastica.

Questi interventi sono minimamente invasivi, realizzati attraverso piccole incisioni o punture (eseguiti a paziente sveglio nella sala ibrida che coniuga al chirurgia vascolare mediante utilizzo diretto dei raggi X), e generalmente permettono un recupero più rapido rispetto alla chirurgia tradizionale aperta. La scelta del tipo di trattamento dipende dalla localizzazione e dalla gravità delle lesioni vascolari, valutate mediante esami diagnostici specifici come l’ecodoppler o l’angiografia.

Rilevanti linee guida internazionali, tra cui quelle dell’American Diabetes Association (ADA) e dell’International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF), sottolineano l’importanza della chirurgia endovascolare nella gestione dell’ischemia periferica nel piede diabetico, soprattutto per i pazienti non candidabili a interventi chirurgici tradizionali a cielo aperto.

| Tipo di intervento | Descrizione | Vantaggi | Fonte | Spiegazione per il paziente |

|---|---|---|---|---|

| Angioplastica transluminale | Dilatazione dell’arteria con palloncino | Minimale invasività, rapido recupero | ADA 2023 | Si apre l’arteria chiusa per migliorare il flusso sanguigno |

| Posizionamento di stent | Inserimento di un tubicino metallico nell’arteria | Mantiene aperto il vaso | IWGDF 2023 | Un piccolo supporto rimane dentro l’arteria per tenerla aperta |

| Aterectomia | Rimozione della placca dall’interno dell’arteria | Può migliorare ulteriormente il flusso | EASD 2022 | Viene tolta la “placca” che blocca l’arteria |

Controlli annuali (o più frequenti in presenza di fattori di rischio), educazione all’autocontrollo e l’uso di calzature adeguate sono fondamentali. I pazienti devono imparare a monitorare quotidianamente i propri piedi, curare l’igiene, evitare lesioni da sfregamento e segnalare prontamente qualsiasi anomalia.

La gestione dello stile di vita nel paziente con piede diabetico si configura come un pilastro fondamentale per limitare le complicanze associate e migliorare la prognosi complessiva. Le evidenze indicano che modifiche comportamentali mirate possono significativamente ridurre la comparsa di ulcere, infezioni e la necessità di amputazioni.

Tra le strategie raccomandate, l’adozione di un regime alimentare equilibrato e il mantenimento di un peso corporeo adeguato favoriscono il controllo metabolico e la salute vascolare. L’attività fisica, oltre a migliorare la circolazione periferica, deve essere programmata in modo da minimizzare il rischio di traumi al piede.

L’educazione del paziente gioca un ruolo chiave: la conoscenza dei segnali precoci di danno e l’importanza dell’autocontrollo quotidiano permettono interventi tempestivi e riducono l’incidenza di eventi avversi.

Si sottolinea anche l’importanza di evitare l’uso di calzature non idonee e di mantenere una corretta idratazione della pelle per prevenire lesioni e infezioni. La cessazione del fumo rimane una misura imprescindibile, data la sua correlazione con il peggioramento della microcircolazione e della guarigione.

Il piede diabetico rappresenta una condizione complessa che coinvolge non solo la sfera fisica del paziente, ma anche importanti aspetti psicologici e sociali. La possibilità di dover affrontare amputazioni, le limitazioni nelle attività quotidiane e il dolore persistente possono generare stati di ansia, depressione e isolamento. Per questo motivo, è essenziale un approccio multidisciplinare che includa supporto psicologico, al fine di migliorare significativamente la qualità della vita di chi convive con questa patologia.

Negli ultimi anni, la telemedicina e le tecnologie digitali hanno assunto un ruolo centrale nella gestione del piede diabetico. L’impiego di dispositivi mobili, applicazioni dedicate e sensori permette un monitoraggio costante e a distanza delle condizioni del piede. Questo sistema favorisce l’individuazione precoce di segni di infezione o lesioni, consentendo interventi tempestivi che riducono la necessità di ricoveri ospedalieri e complicazioni più gravi.

La prevenzione secondaria è un altro pilastro fondamentale nella cura del piede diabetico. Programmi educativi mirati, rivolti sia ai pazienti che ai loro caregiver, si rivelano indispensabili per assicurare una corretta adesione alle strategie preventive e terapeutiche. L’insegnamento delle pratiche di igiene quotidiana, il riconoscimento tempestivo dei sintomi e l’importanza del controllo glicemico devono essere ribaditi continuamente per mantenere un efficace livello di prevenzione.

Oltre alle terapie tradizionali, le innovazioni nel campo dei biomateriali e delle tecniche avanzate stanno aprendo nuove prospettive per la guarigione delle ulcere difficili da trattare. L’utilizzo di medicazioni bioattive, l’applicazione di fattori di crescita, la terapia con ossigeno iperbarico e l’impiego di cellule staminali si stanno dimostrando promettenti nel favorire una cicatrizzazione più rapida e completa.

Dal punto di vista socioeconomico, il piede diabetico comporta un impatto significativo sui sistemi sanitari, principalmente a causa dei costi associati a ospedalizzazioni, trattamenti complessi e perdita di produttività lavorativa. La prevenzione risulta quindi non solo una necessità clinica, ma anche una strategia economicamente vantaggiosa, in grado di ridurre il carico assistenziale e migliorare l’efficienza del sistema sanitario.