L'amiloidosi: sintomi, diagnosi e manifestazioni cliniche. Un elenco delle caratteristiche della patologia e le cure più attuali

L’amiloidosi è una patologia caratterizzata dall’accumulo di proteine anomale, chiamate amiloidi, in vari tessuti e organi del corpo. Questo deposito può compromettere la funzionalità degli organi coinvolti, dando origine a sintomi che variano a seconda della localizzazione.

Amiloidosi sintomi

Sintomi principali

I sintomi dell’amiloidosi, soprattutto nelle forme sistemiche, risultano spesso aspecifici e variano a seconda degli organi coinvolti. Nei reni, la malattia interessa generalmente la membrana glomerulare, causando proteinuria, mentre il coinvolgimento dei tubuli può determinare una minore proteinuria accompagnata da azotemia. Tali alterazioni possono evolvere in sindrome nefrosica, caratterizzata da edema e marcata ipoalbuminemia.

Quando il cuore è interessato, l’infiltraz

ione del miocardio può provocare cardiomiopatie restrittive. A livello gastrointestinale, invece, l’amiloidosi può causare disturbi della motilità di esofago o intestino, portando a malassorbimento o sanguinamenti intestinali.

La patologia può coinvolgere anche altri organi, con manifestazioni quali gozzo tiroideo simile alla tiroidite di Hashimoto, noduli e cisti polmonari, opacità vitreale, eruzioni cutanee e danni articolari.

L’ecocardiogramma consente di identificare il coinvolgimento cardiaco, mentre la presenza di proteinuria, iper-creatininemia e iper-colesterolemia indica un interessamento renale. Ulteriori segni possono includere ingrossamento di fegato e milza (epato-splenomegalia), ipotensione arteriosa anche grave, perdita di coscienza, scarso appetito, calo di peso, alterazioni della sensibilità a mani e piedi e diarrea. Visto che queste manifestazioni sono comuni ad altre patologie, è essenziale una diagnosi differenziale accurata.

Meno frequentemente, si osservano l’aumento delle dimensioni della lingua, macchie rosso-porpora sul viso, in particolare intorno agli occhi, e sul collo.

L’accumulo di amiloidi può provocare un ampio spettro di segni e sintomi. Tra quelli più comuni si annoverano:

- Affaticamento e perdita di peso, spesso presenti nelle fasi iniziali della malattia.

- Alterazioni cardiache, come aritmie o insufficienza cardiaca, che causano respiro affannoso, debolezza e svenimenti.

- Problemi renali, tra cui ritenzione idrica e gonfiori (edemi) a piedi, gambe e, in alcuni casi, nell’addome.

- Neuropatie periferiche, che si manifestano con formicolio, intorpidimento alle estremità e vertigini quando si sta in piedi.

- Alterazioni cutanee, come tendenza alle ecchimosi, spesso attorno agli occhi.

Segni caratteristici

Alcuni segni particolarmente indicativi includono:

- Macroglossia, ovvero un ingrossamento della lingua, un sintomo raro ma significativo.

- Urine schiumose, associate alla perdita di proteine attraverso i reni.

- Battito cardiaco irregolare, accompagnato talvolta da dolore toracico.

Altri sintomi meno frequenti comprendono diarrea o stitichezza, disfunzioni sessuali negli uomini, gonfiore articolare, sudorazione alterata e ittero.

L’amiloidosi cardiaca si caratterizza per un ispessimento delle pareti del cuore, che risultano rigide, influendo sulla normale funzionalità dell’organo. I sintomi iniziali includono manifestazioni tipiche dello scompenso cardiaco, come dispnea, fiato corto e affaticamento.

Oltre ai segni cardiaci, la patologia può coinvolgere altre aree del corpo, con sintomi quali sindrome del tunnel carpale (soprattutto in età giovane), disturbi neurologici e problemi gastrointestinali.

Nelle fasi avanzate, l’amiloidosi cardiaca provoca una riduzione della forza contrattile del cuore (disfunzione sistolica) e alterazioni nel riempimento cardiaco (disfunzione diastolica), conseguenza dell’aumento della rigidità del muscolo cardiaco. La presenza di tali sintomi, specialmente se associati a problematiche cardiologiche, non deve essere trascurata.

Tabella completa dei sintomi dell’amiloidosi (dal più comune al più raro):

| Grado di Frequenza | Sintomo | Note cliniche |

|---|---|---|

| Molto Comune | Affaticamento persistente | Sintomo sistemico, spesso presente all’esordio |

| Molto Comune | Edema a piedi e caviglie | Segno precoce di coinvolgimento cardiaco o renale |

| Molto Comune | Dispnea da sforzo | Associata a cardiomiopatia amiloide |

| Comune | Perdita di peso involontaria | Legata a malassorbimento o cachessia sistemica |

| Comune | Debolezza muscolare | Può indicare neuropatia o miopatia |

| Comune | Proteinuria | Spesso asintomatica, rilevabile con esami specifici |

| Frequente | Neuropatia periferica | Formicolii, parestesie, dolore alle estremità |

| Frequente | Macroglossia | Tipica della forma AL |

| Frequente | Sindrome del tunnel carpale bilaterale | A volte primo sintomo, anche anni prima |

| Frequente | Ipotensione ortostatica | Sintomo di neuropatia autonomica |

| Frequente | Disturbi intestinali vari | Diarrea, stitichezza, gonfiore, dolore addominale |

| Frequente | Aritmie cardiache | Fibrillazione, tachicardia, bradicardia |

| Raro | Ecchimosi perioculari (“occhi da procione”) | Indicativo di amiloidosi sistemica |

| Raro | Sanguinamento spontaneo | Possibile disfunzione piastrinica o epatica |

| Raro | Aspetto ceroso della pelle | Infiltrazione di amiloide nei tessuti molli |

| Raro | Disfunzione sessuale | Coinvolgimento del sistema nervoso autonomo |

| Raro | Disfagia | Soprattutto nelle forme con coinvolgimento esofageo |

| Molto Raro | Insufficienza renale terminale | Ultimo stadio del danno renale |

Diagnosi dell’amiloidosi

La diagnosi può risultare complessa a causa della variabilità dei sintomi, spesso sovrapponibili ad altre patologie. Un campanello d’allarme è rappresentato dalla presenza di sintomi multipli che interessano organi diversi o da insufficienza cardiaca, epatica o renale senza cause apparenti.

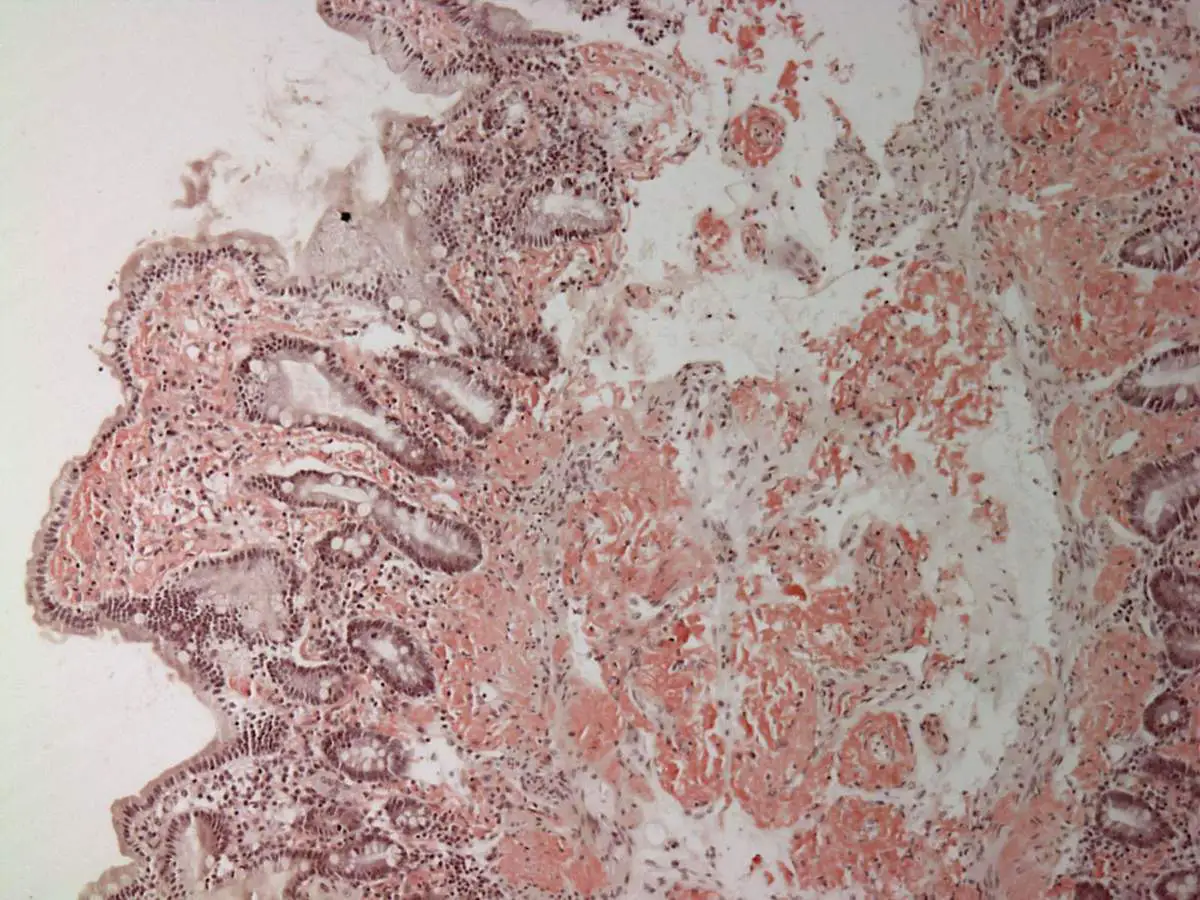

La biopsia è il metodo diagnostico principale:

- Prelievo del grasso periombelicale: consiste nell’estrazione di un piccolo campione di tessuto adiposo dall’addome.

- Biopsie mirate: effettuate su organi specifici colpiti, come cuore, reni o fegato, per l’analisi microscopica.

Una volta confermata la diagnosi, ulteriori esami aiutano a determinare il tipo di amiloidosi e a identificare gli organi coinvolti.

L’amiloidosi è una patologia complessa che può manifestarsi in modi diversi a seconda degli organi interessati. Una diagnosi precoce e accurata è essenziale per gestire al meglio la malattia e prevenirne le gravi complicazioni. I pazienti devono rivolgersi a uno specialista in presenza di sintomi multipli o inspiegabili, in particolare quando interessano cuore, reni o sistema nervoso.

I progressi più recenti in ambito medico e scientifico hanno consentito di migliorare notevolmente l’efficacia e la rapidità del percorso diagnostico.

Il riconoscimento della malattia inizia spesso da un’attenta osservazione clinica attraverso le più moderne scale di valutazione: la compresenza di sintomi sistemici generici, come affaticamento e perdita di peso, unita a segni più peculiari come la macroglossia o la sindrome del tunnel carpale, può orientare il sospetto verso l’amiloidosi. A questo primo livello segue una fase laboratoristica, in cui vengono eseguiti esami specifici tra cui l’elettroforesi con immunofissazione, il dosaggio delle catene leggere libere nel sangue e l’analisi dei biomarcatori cardiaci come NT-proBNP e troponina, utili in particolare per valutare l’eventuale coinvolgimento del cuore.

Esistono almeno 8 scale di valutazione:

| Scala | Tipo di amiloidosi | Cosa valuta |

|---|---|---|

| Mayo Clinic (2012) | AL | Stadio di gravità sistemica |

| European Mayo | AL | Stadio avanzato |

| NAC ATTR | ATTR cardiaca | Gravità cardiaca / renale |

| PND Score | ATTRv | Neuropatia sensitivo-motoria |

| mNIS+7 | ATTRv | Neuropatia clinico-strumentale |

| FAP Stage | ATTRv | Stadio clinico neuropatia |

| NYHA | Qualsiasi forma cardiaca | Classe funzionale scompenso cardiaco |

| Karnofsky / ECOG | Tutte | Stato funzionale generale |

Il passo successivo prevede una conferma istologica, ottenuta tramite biopsia e colorazione Congo Red, capace di mettere in evidenza i depositi di amiloide. I campioni possono essere prelevati da tessuti facilmente accessibili, come il grasso sottocutaneo, oppure da organi colpiti nei casi più complessi. La tipizzazione del tipo di amiloide viene effettuata attraverso tecniche immunoistochimiche o mediante spettrometria di massa, fondamentale per differenziare tra le varie forme (AL, ATTR, AA, ecc.).

L’amiloidosi è un gruppo eterogeneo di malattie caratterizzate dalla deposizione extracellulare di fibrille proteiche insolubili, che possono compromettere la funzione di vari organi e tessuti. La classificazione delle amiloidosi si basa principalmente sulla natura biochimica della proteina precursore delle fibrille amiloidi. Attualmente, sono stati identificati oltre 30 tipi di proteine amiloidogeniche nell’uomo.

Di seguito, una tabella riassuntiva dei principali tipi di amiloidosi, con le rispettive proteine precursori, caratteristiche cliniche e organi tipicamente coinvolti:

| Sigla | Proteina Precursore | Descrizione | Organi Coinvolti |

|---|---|---|---|

| AL | Catene leggere di immunoglobuline (κ o λ) | Forma più comune; associata a disordini delle plasmacellule come mieloma multiplo o macroglobulinemia di Waldenström. | Cuore, reni, fegato, nervi periferici, tratto gastrointestinale, lingua. |

| AA | Siero amiloide A (SAA) | Secondaria a infiammazioni croniche o infezioni prolungate; associata a malattie come artrite reumatoide o tubercolosi. | Reni, fegato, milza, ghiandole surrenali. |

| ATTR | Transtiretina (TTR) | Forma ereditaria (mutata) o senile (wild-type); la variante ereditaria è trasmessa autosomicamente dominante. | Cuore, nervi periferici, tratto gastrointestinale, occhi. |

| Aβ₂M | Beta-2 microglobulina | Associata a pazienti sottoposti a emodialisi a lungo termine. | Articolazioni, ossa, tendini. |

| ALECT2 | Leukocyte chemotactic factor 2 | Forma recentemente identificata; prevalente in alcune popolazioni etniche. | Fegato, reni. |

| AFib | Catena α del fibrinogeno | Forma ereditaria; trasmessa autosomicamente dominante. | Reni. |

| AApoAI | Apolipoproteina AI | Forma ereditaria; associata a mutazioni nel gene dell’apolipoproteina AI. | Fegato, reni, cuore, nervi periferici. |

| AGel | Gelsolina | Forma ereditaria; nota anche come amiloidosi finlandese. | Pelle, occhi, nervi periferici. |

| ALys | Lisozima | Forma ereditaria; molto rara. | Reni, fegato, milza. |

| ACys | Cistatina C | Associata all’angiopatia amiloide cerebrale islandese. | Cervello. |

| Aβ | Proteina precursore dell’amiloide (APP) | Associata alla malattia di Alzheimer e all’angiopatia amiloide cerebrale. | Cervello. |

| APrP | Proteina prionica | Associata a malattie da prioni come la malattia di Creutzfeldt-Jakob. | Cervello. |

| AIAPP | Amilina | Associata al diabete mellito di tipo 2; deposito nel pancreas. | Pancreas. |

| AANF | Peptide natriuretico atriale | Depositi localizzati nel cuore; associati all’invecchiamento. | Cuore. |

| AKer | Cheratoepitelina | Associata a distrofie corneali ereditarie. | Cornea. |

Accanto al processo diagnostico si sono affermate nuove scale di valutazione clinica, indispensabili per definire lo stadio della malattia, stimarne la prognosi e indirizzare le scelte terapeutiche. Tra queste, la scala della Mayo Clinic per l’amiloidosi AL, aggiornata nel 2012, sfrutta i livelli di biomarcatori cardiaci e catene leggere per suddividere i pazienti in quattro stadi. Nella forma ATTR, invece, si utilizza la scala NAC ATTR, che considera NT-proBNP e funzionalità renale per valutare il rischio di progressione. Per la neuropatia associata a transtiretina mutata, strumenti come il mNIS+7 permettono una misurazione dettagliata delle alterazioni neurologiche.

Parallelamente, la ricerca scientifica ha introdotto metodologie diagnostiche sempre più sofisticate. La risonanza magnetica cardiaca con gadolinio consente di visualizzare i depositi amiloidi nel miocardio, mentre la scintigrafia ossea con traccianti specifici ha reso possibile, in molti casi, la diagnosi non invasiva dell’amiloidosi da transtiretina, differenziandola dalla forma AL. Anche i test genetici rivestono oggi un ruolo centrale, soprattutto per individuare mutazioni del gene TTR nelle forme ereditarie e pianificare programmi di screening familiare.

Infine, pur essendo legate alla fase terapeutica, è rilevante notare come le innovazioni farmacologiche abbiano stimolato un avanzamento parallelo anche nelle modalità diagnostiche. La disponibilità di trattamenti mirati – come gli anticorpi monoclonali per la forma AL o i farmaci stabilizzanti e silenzianti per la ATTR – ha reso ancora più importante una diagnosi precisa e tempestiva.

Nel complesso, il progresso diagnostico in ambito amiloidosi si fonda oggi su un insieme di strumenti altamente evoluti, capaci di restituire un’immagine chiara e precoce della malattia. Resta centrale il ruolo del sospetto clinico iniziale, elemento chiave per attivare un iter che, se avviato per tempo, può cambiare radicalmente il decorso della patologia.

Di seguito un quadro delle scelte terapiche attualmente disponibili (non solo in Italia) per la cura dell’amiloidosi. Tabella riassuntiva delle forme di amiloidosi, organi colpiti e terapie disponibili:

| Tipo di Amiloidosi | Proteina precursore | Organi più colpiti | Terapie disponibili | Opzioni avanzate / Sperimentali |

|---|---|---|---|---|

| AL (a catene leggere) | Catene leggere κ o λ delle immunoglobuline | Cuore, reni, fegato, sistema nervoso periferico, intestino, lingua | Chemioterapia (CyBorD, Melphalan) Daratumumab Trapianto autologo cellule staminali | Nuovi anticorpi monoclonali Terapie CAR-T in studio |

| AA (secondaria) | Proteina Siero Amiloide A (SAA) | Reni, milza, fegato, intestino | Controllo infiammazione sottostante Colchicina (FMF) Anti-IL-1 / IL-6 / TNF-α | Inibitori diretti della SAA in sperimentazione |

| ATTR (transtiretina) | Transtiretina mutata o wild-type | Cuore, nervi periferici, occhi, tratto gastrointestinale | Tafamidis Patisiran Inotersen Vutrisiran Acoramidis (approvato UE) | Terapie geniche Nuovi stabilizzatori TTR Vaccini in fase preclinica |

| Aβ2M (dialisi correlata) | Beta-2 microglobulina | Articolazioni, tendini, ossa | Dialisi ad alto flusso Trapianto renale | Molecole chelanti o stabilizzanti in fase di ricerca |

| ALECT2 | Leukocyte Chemotactic Factor 2 | Reni, fegato | Nessuna terapia specifica; gestione sintomatica | Studi per identificare target molecolari specifici |

| AFib | Fibrinogeno (catena α mutata) | Reni | Trapianto epatico (in casi selezionati) | Terapie di editing genico in fase embrionale di studio |

| AApoAI | Apolipoproteina AI mutata | Fegato, cuore, nervi, reni | Trapianto epatico (se indicato) Gestione sintomatica | Terapie mirate con RNA interferente in fase di studio |

| AGel | Gelsolina mutata | Pelle, occhi, nervi periferici | Terapie sintomatiche Chirurgia oculare per distrofie corneali | Terapie mirate con silenziamento genico in sviluppo |

| ALys | Lisozima mutato | Reni, fegato, milza | Trapianto d’organo Controllo clinico della progressione | Terapie di sostituzione enzimatiche sperimentali |

| ACys | Cistatina C | Cervello (vasi cerebrali) | Nessuna cura specifica Trattamento delle complicanze neurologiche | Terapie antinfiammatorie per ridurre rischio emorragico |

| Aβ (Alzheimer) | Proteina precursore dell’amiloide (APP) | Cervello | Inibitori della β-secretasi Immunoterapie anti-Aβ | Nuovi anticorpi monoclonali Terapie con plasmaferesi |

| APrP (Prioni) | Proteina prionica anomala | Cervello | Terapie di supporto (sintomatiche) | Molecole antinfiammatorie e anti-prioniche in studio |

| AIAPP | Amilina (isole pancreatiche) | Pancreas | Controllo del diabete tipo 2 nibitori di aggregazione amilina | Terapie di rigenerazione beta-cellulare |

| AANF | Peptide natriuretico atriale | Cuore (atrio sinistro) | Nessuna terapia specifica (forma localizzata) | Monitoraggio ecocardiografico periodico |

| AKer | Cheratoepitelina | Cornea | Chirurgia (trapianto corneale) | Terapie geniche per distrofie ereditarie |

🧪 Legenda:

- CyBorD: combinazione di ciclofosfamide, bortezomib e desametasone.

- TTR: transtiretina, proteina epatica coinvolta nel trasporto di tiroxina.

- RNAi / Antisenso: tecniche per silenziare l’espressione genica.

- CAR-T: terapia cellulare che modifica i linfociti T per colpire specifiche proteine.