L’amebiasi è una malattia parassitaria potenzialmente grave, ma che può essere efficacemente controllata se individuata precocemente e curata in modo adeguato

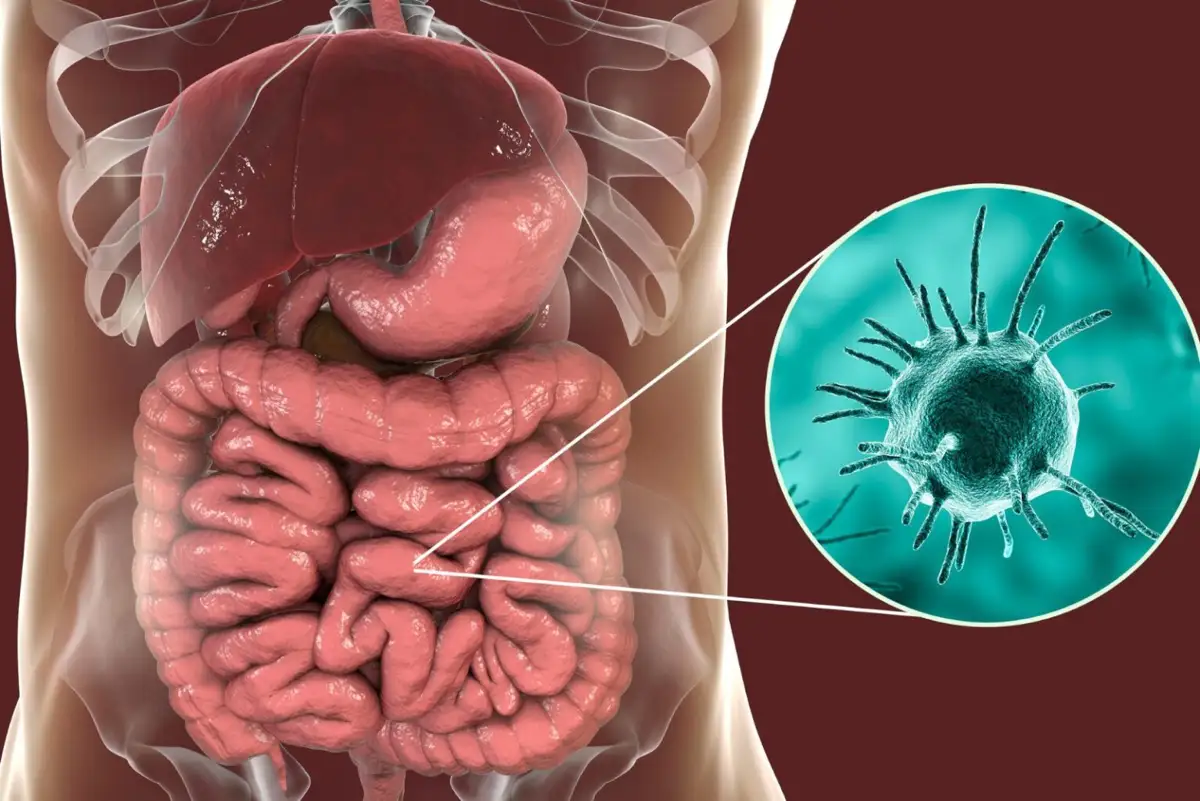

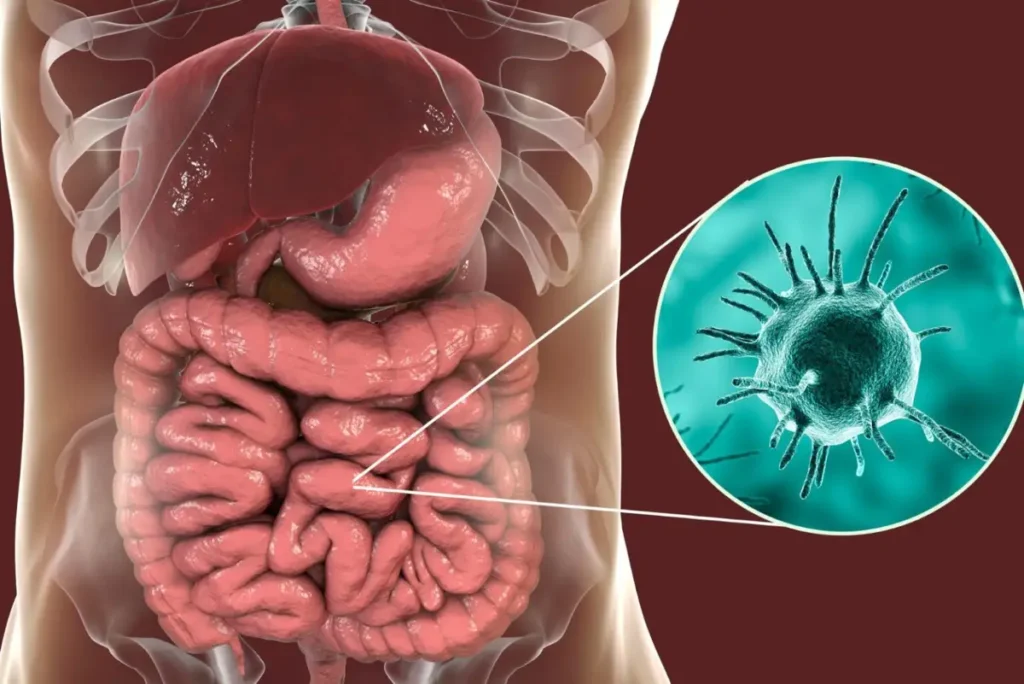

L’amebiasi è una malattia infettiva causata da Entamoeba histolytica, un protozoo parassita che attacca principalmente l’intestino, ma può anche danneggiare altri organi. Sebbene più diffusa in contesti con scarse condizioni igienico-sanitarie, chiunque venga a contatto con il microrganismo può contrarre l’infezione. Esaminiamo le modalità di trasmissione, i sintomi, gli strumenti diagnostici, le opzioni terapeutiche e le strategie di prevenzione.

L’adozione di pratiche igieniche rigorose e una maggiore attenzione alla sicurezza alimentare rappresentano le armi più efficaci per prevenire la diffusione dell’infezione, soprattutto nei contesti più vulnerabili. Conoscere questa malattia significa sapere come prevenirla, riconoscerla per tempo e intervenire prima che diventi pericolosa, soprattutto quando coinvolge organi interni come il fegato.

Vie di trasmissione

L’amebiasi si diffonde prevalentemente tramite la via oro-fecale. Le cisti del parassita, eliminate attraverso le feci di individui infetti (compresi portatori sani o soggetti in fase di guarigione), possono contaminare l’ambiente circostante: acqua potabile, terreno, alimenti come ortaggi e frutta. Queste cisti hanno una notevole resistenza fuori dall’organismo umano e possono mantenere il loro potenziale infettivo per lungo tempo. Il contagio può avvenire anche per contatto diretto con superfici, oggetti o mani sporche di materiale fecale, oppure tramite rapporti sessuali con pratiche oro-anali.

L’amebiasi è un’infezione provocata da un microscopico organismo unicellulare che può introdursi nell’intestino attraverso acqua o alimenti contaminati.

La malattia è molto più comune nelle aree tropicali e subtropicali con clima caldo e umido, soprattutto in parti dell’Africa, dell’Asia meridionale e dell’America Latina. Nei Paesi industrializzati, invece, i casi si registrano spesso tra viaggiatori di ritorno da regioni endemiche.

| Via di trasmissione | Descrizione |

|---|---|

| Feco-orale | Ingestione accidentale di cisti del parassita presenti in acqua, alimenti o superfici contaminate da feci infette. |

| Acqua contaminata | Consumo di acqua non potabile o non trattata adeguatamente (es. pozzi, rubinetti non filtrati). |

| Cibo contaminato | Ingestione di frutta, verdura o altri alimenti lavati con acqua infetta o manipolati con mani sporche. |

| Contatto diretto con feci | Trasmissione attraverso mani contaminate da materiale fecale, che possono portare le cisti alla bocca. |

| Rapporti sessuali oro-anali | Contagio per via sessuale attraverso pratiche che coinvolgono il contatto bocca-ano. |

| Contatto con superfici infette | Infezione tramite oggetti o superfici contaminate da feci (es. sanitari, lenzuola, asciugamani). |

| Suolo contaminato | Possibile esposizione attraverso contatto con terreno inquinato da feci infette (es. giochi, agricoltura). |

Sintomi e manifestazioni cliniche

Anche se l’amebiasi può colpire chiunque, ci sono gruppi di persone per cui il rischio è più alto. Chi viaggia in Paesi dove le infrastrutture igieniche sono carenti è tra i più vulnerabili, in particolare se consuma cibo di strada o acqua non trattata. Anche i bambini piccoli, le persone anziane e chi ha un sistema immunitario indebolito (ad esempio a causa di malattie croniche o terapie farmacologiche) possono avere conseguenze più serie. Inoltre, alcune pratiche sessuali che comportano contatto diretto con l’area anale possono aumentare il rischio di trasmissione.

Il periodo tra il contagio e la comparsa dei sintomi (incubazione) è generalmente compreso tra due e quattro settimane. Non tutti gli infetti sviluppano segni evidenti della malattia: in molti casi l’infezione resta silente. Quando si manifesta, l’amebiasi può presentarsi in forma lieve o più severa.

I sintomi più frequenti comprendono dolori addominali simili a crampi e dissenteria, con feci contenenti muco o tracce di sangue. La febbre, solitamente, è assente e gli episodi di diarrea possono alternarsi a momenti di stitichezza. Nelle forme persistenti si può osservare una perdita di peso significativa, disidratazione e, talvolta, la formazione di una massa addominale (ameboma) o lesioni cutanee simili all’orticaria nella zona perineale.

| Sintomo / Manifestazione | Descrizione dettagliata |

|---|---|

| Diarrea cronica | Emissione frequente di feci molli o liquide per un periodo prolungato, spesso alternata a stipsi. |

| Dissenteria acuta | Scariche intestinali con presenza di sangue e muco nelle feci, accompagnate da forti dolori addominali. |

| Dolore addominale crampiforme | Crampi localizzati nell’addome, talvolta intensi, legati alla motilità intestinale alterata. |

| Febbre (generalmente assente) | In molti casi intestinali non si manifesta febbre; può comparire in forme extraintestinali. |

| Alternanza diarrea-stipsi | Variazione irregolare dell’alvo: fasi di diarrea si alternano a periodi di stitichezza. |

| Dimagrimento | Calo ponderale dovuto a malassorbimento, perdita di appetito o diarrea persistente. |

| Disidratazione | Riduzione dei liquidi corporei per effetto delle perdite diarroiche, con possibile secchezza di mucose e stanchezza. |

| Ameboma | Massa infiammatoria nel colon, palpabile durante l’esame obiettivo, simile a un tumore benigno. |

| Lesioni cutanee orticarioidi | Eruzioni simili all’orticaria, soprattutto nella regione perineale, dovute alla risposta immunitaria. |

| Ascesso epatico | Accumulo di pus nel fegato; sintomi: febbre alta, sudorazione profusa, brividi, dolore epigastrico o al fianco destro. |

| Nausea e vomito | Sintomi gastrointestinali comuni nelle forme gravi o complicate dell’infezione. |

| Astenia (debolezza generale) | Sensazione persistente di affaticamento, spesso legata all’infezione sistemica o alla perdita di nutrienti. |

| Perdita di appetito | Riduzione dell’assunzione di cibo, tipica nelle forme avanzate o croniche. |

Se non trattata adeguatamente, l’infezione può estendersi oltre l’intestino. L’ascesso epatico è la complicanza più frequente e si manifesta con febbre elevata, dolori intensi all’addome, sudorazione notturna, brividi, spossatezza, nausea, vomito e calo ponderale. In questi casi, è fondamentale intervenire tempestivamente per evitare conseguenze potenzialmente letali.

| Complicanza | Descrizione dettagliata |

|---|---|

| Ascesso epatico | Raccolta di pus nel fegato causata dalla migrazione dei trofozoiti attraverso il sangue; si manifesta con febbre alta, dolore addominale intenso (soprattutto nel quadrante superiore destro), sudorazione, brividi, nausea, astenia e perdita di peso. È la complicanza extraintestinale più frequente. |

| Ascesso polmonare | Infezione che si estende ai polmoni, spesso per diffusione da un ascesso epatico; può causare tosse, dolore toracico, difficoltà respiratorie e febbre. |

| Ascesso cerebrale | Rara, ma grave diffusione dell’infezione al cervello; si presenta con sintomi neurologici come alterazioni dello stato mentale, convulsioni o deficit focali. |

| Peritonite | Infiammazione del peritoneo dovuta a perforazione intestinale causata da ulcere profonde; comporta dolore addominale severo, rigidità muscolare e segni sistemici di infezione. |

| Ameboma | Massa infiammatoria localizzata nel colon, spesso scambiata per un tumore maligno; può causare ostruzione intestinale parziale o totale. |

| Perforazione intestinale | Rottura della parete intestinale dovuta all’erosione dei tessuti da parte del parassita; emergenza medica che può causare sepsi. |

| Emorragie intestinali | Sanguinamento causato dalle ulcere amebiche, con possibile presenza di sangue nelle feci e anemia. |

| Fistole | Comunicazioni anomale tra l’intestino e altri organi (come cute o vescica), in seguito a lesioni gravi non trattate. |

| Complicanze cutanee | Ulcerazioni o lesioni della pelle, soprattutto in area perianale, dovute alla contaminazione cronica da feci contenenti il parassita. |

| Setticemia (sepsi) | Infezione sistemica potenzialmente letale, che può derivare dalla diffusione ematica del parassita o dei batteri associati a complicanze intestinali. |

Diagnosi della malattia

Il primo passo per individuare l’amebiasi è l’esame microscopico delle feci, utile per rilevare la presenza del parassita. Tuttavia, questo metodo può confondere E. histolytica con altre specie simili ma non pericolose, come E. dispar. Per una diagnosi più affidabile, si ricorre a test sierologici o alla tecnica della PCR (reazione a catena della polimerasi), che consente di identificare il DNA del microrganismo. Quando l’infezione interessa organi al di fuori dell’apparato intestinale, si effettuano indagini come ecografie, tomografie computerizzate (TAC) o risonanze magnetiche per localizzare eventuali raccolte di pus. In alcuni casi, si eseguono biopsie dei tessuti per confermare la presenza del parassita.

Il percorso diagnostico viene stabilito in base alla sintomatologia e alla sospetta localizzazione dell’infezione (intestinale o extraintestinale), con l’obiettivo di ottenere una diagnosi precisa e differenziata, evitando falsi positivi legati alla presenza di specie non patogene.

| Metodo diagnostico | Descrizione e utilizzo |

|---|---|

| Esame microscopico delle feci | Tecnica di base per osservare cisti e trofozoiti nelle feci. Può essere poco specifica, perché E. histolytica è morfologicamente simile a specie non patogene come E. dispar. |

| Esame delle feci su più campioni | Analisi ripetuta su campioni fecali raccolti in giorni diversi per aumentare la probabilità di rilevare il parassita. |

| Esame colturale delle feci | Coltura in laboratorio per far crescere il parassita e identificarlo; meno usato per la lentezza e la complessità. |

| Test antigenici fecali (ELISA) | Rilevano antigeni specifici di E. histolytica nelle feci; aumentano la precisione rispetto alla sola microscopia. |

| Test sierologici (anticorpi) | Ricerca di anticorpi anti-ameba nel sangue; utile soprattutto per identificare infezioni extraintestinali o croniche. |

| PCR (reazione a catena della polimerasi) | Metodo altamente sensibile e specifico per identificare il DNA del parassita, distinguendo E. histolytica da altre specie non patogene. |

| Ecografia addominale | Utilizzata per identificare eventuali ascessi epatici, particolarmente in pazienti con sospetta amebiasi extraintestinale. |

| TAC (Tomografia Assiale Computerizzata) | Esame radiologico avanzato per visualizzare eventuali lesioni nel fegato, nei polmoni o nel cervello. |

| Risonanza magnetica (RMN) | Alternativa alla TAC per lo studio dettagliato di organi profondi, utile nella diagnosi di ascessi o complicanze. |

| Biopsia tissutale | Prelievo di tessuto intestinale o da altre sedi per confermare la presenza del parassita in caso di lesioni sospette. |

Solo Entamoeba histolytica è implicata nelle forme gravi e invasive di amebiasi. Le altre specie, pur essendo frequentemente riscontrate negli esami parassitologici, non necessitano di trattamento, salvo presenza di sintomi o condizioni particolari. La distinzione accurata tra specie patogene e non patogene richiede l’impiego di tecniche molecolari o test specifici, come la PCR o i test antigenici, poiché alcune di esse risultano morfologicamente indistinguibili al microscopio.

| Specie di Entamoeba | Patogenicità | Sede principale di infezione | Manifestazioni cliniche |

|---|---|---|---|

| Entamoeba histolytica | Patogena | Intestino crasso, fegato, raramente polmoni o cervello | Diarrea, dissenteria con sangue e muco Dolori addominali crampiformi Alternanza di stitichezza e diarrea Ascesso epatico (febbre, dolore, calo ponderale) Possibili complicanze extraintestinali (peritonite, ascesso polmonare, cerebrale) |

| Entamoeba dispar | Non patogena | Intestino crasso | Nessun sintomo; spesso riscontro accidentale durante esami delle feci Morfologicamente identica a E. histolytica, ma priva di effetti clinici |

| Entamoeba moshkovskii | Potenzialmente patogena | Intestino crasso | In alcuni casi: diarrea, crampi addominali Spesso asintomatica Ancora oggetto di studio per il suo potenziale ruolo patogeno |

| Entamoeba coli | Non patogena | Intestino crasso | Asintomatica Nessuna manifestazione clinica; considerata un commensale dell’intestino |

| Entamoeba hartmanni | Non patogena | Intestino crasso | Asintomatica Non provoca malattia; morfologicamente simile a E. histolytica, ma più piccola |

| Entamoeba polecki | Raramente patogena | Intestino crasso (ospiti umani e animali) | In casi isolati può causare sintomi gastrointestinali lievi (diarrea, dolori addominali) |

Terapia e trattamento, prevenzione

L’evoluzione dell’amebiasi varia molto: in alcuni casi passa inosservata, in altri diventa una seria minaccia per la salute. Dopo l’infezione, possono passare alcune settimane prima che compaiano i sintomi. Se curata in modo corretto, l’infezione tende a risolversi completamente, ma possono essere necessarie settimane di trattamento e controlli di follow-up. Nei casi in cui l’infezione si è estesa ad altri organi, il recupero è più lento e può richiedere cure ospedaliere. Dopo la guarigione clinica, può essere consigliabile ripetere gli esami per assicurarsi che le cisti non siano più presenti nell’intestino.

Il trattamento dipende dalla gravità della malattia e dalla presenza di sintomi. Nei pazienti con sintomatologia evidente si somministrano antiparassitari come metronidazolo o tinidazolo, efficaci contro i trofozoiti, ossia la forma attiva del protozoo. Per eliminare le cisti intestinali, anche nei soggetti asintomatici, si usano farmaci specifici come la paromomicina. Nei casi più complessi, può rendersi necessario l’intervento chirurgico per svuotare gli ascessi epatici o trattare altre complicazioni. Il sostegno idrico e nutrizionale è altrettanto importante, soprattutto nei pazienti debilitati o disidratati.

| Principio attivo | Categoria | Indicazioni principali | Ambito d’azione |

|---|---|---|---|

| Metronidazolo | Nitroimidazolo | Prima scelta per amebiasi sintomatica intestinale ed extraintestinale (es. ascesso epatico). | Agisce sui trofozoiti nei tessuti e nel lume intestinale. Non elimina completamente le cisti, pertanto è spesso seguito da un amebicida luminale. |

| Tinidazolo | Nitroimidazolo | Alternativa al metronidazolo; efficace per amebiasi intestinale ed extraintestinale. | Simile al metronidazolo, con emivita più lunga; attivo sui trofozoiti. Non elimina completamente le cisti, quindi può richiedere un trattamento successivo con un amebicida luminale. |

| Secnidazolo | Nitroimidazolo | Opzione per amebiasi intestinale; somministrato in dose singola. | Attivo sui trofozoiti; non completamente efficace contro le cisti, pertanto può essere seguito da un amebicida luminale. |

| Ornidazolo | Nitroimidazolo | Utilizzato per amebiasi intestinale ed extraintestinale. | Agisce sui trofozoiti; simile ad altri nitroimidazoli. Non elimina completamente le cisti, quindi può essere seguito da un amebicida luminale. |

| Paromomicina | Aminoglicoside | Indicato per eliminare le cisti intestinali; utilizzato anche in gravidanza. | Agisce nel lume intestinale; non assorbito sistemicamente. Efficace contro le cisti; non attivo sui trofozoiti nei tessuti. |

| Iodochinolo (Iodoquinol) | Alogenochinolina | Utilizzato per eliminare le cisti intestinali nei portatori asintomatici. | Agisce nel lume intestinale; efficace contro le cisti. Non attivo sui trofozoiti nei tessuti. |

| Diloxanide furoato | Derivato dicloroacetamidico | Utilizzato per eliminare le cisti intestinali nei portatori asintomatici. | Agisce nel lume intestinale; efficace contro le cisti. Non attivo sui trofozoiti nei tessuti. |

| Nitazoxanide | Tiazolide | Alternativa per amebiasi intestinale non invasiva; usato quando altri trattamenti sono controindicati. | Attivo nel lume intestinale; efficacia contro la malattia invasiva non ben definita. |

| Emetina | Alcaloide | Utilizzata in passato per amebiasi grave; attualmente meno usata a causa della tossicità. | Agisce sui trofozoiti nei tessuti; non efficace contro le cisti. |

Nel trattamento dell’amebiasi sintomatica viene generalmente adottata una terapia combinata, iniziando con un principio attivo efficace contro i trofozoiti (come il metronidazolo), seguita dalla somministrazione di un amebicida luminale (come la paromomicina) per eliminare le cisti persistenti.

- Nei portatori asintomatici, la terapia prevede esclusivamente l’uso di amebicidi luminali, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione e le eventuali ricadute.

- Durante la gravidanza, si ritiene che la paromomicina rappresenti l’opzione più sicura per il trattamento dell’amebiasi, grazie al suo profilo di tollerabilità.

- Nel corso della terapia con nitroimidazoli (ad esempio metronidazolo o tinidazolo), è consigliato evitare l’assunzione di alcol, per scongiurare possibili reazioni avverse.

- Tra gli effetti indesiderati più comuni dei nitroimidazoli si segnalano nausea, vertigini e alterazioni del gusto (sapore metallico). La paromomicina, invece, presenta una buona tollerabilità, ma può provocare disturbi gastrointestinali.

La scelta del farmaco e la durata della cura variano in base alla gravità dell’infezione, alla sintomatologia presente e alle condizioni immunitarie del paziente.

Attualmente non esiste un vaccino per prevenire l’amebiasi. La protezione si basa quindi su comportamenti igienici scrupolosi. Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone dopo l’uso dei servizi igienici e prima di mangiare o cucinare è fondamentale. Nei Paesi dove la malattia è più comune, è consigliabile evitare il consumo di acqua non trattata, ghiaccio, frutta e verdura crude. Meglio optare per alimenti ben cotti e acqua bollita o filtrata. A livello collettivo, è cruciale migliorare le infrastrutture igienico-sanitarie e la gestione sicura dei rifiuti per limitare la diffusione del parassita.

Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno l’amebiasi colpisce circa 50 milioni di persone nel mondo, causando oltre 50.000 decessi. La patologia rappresenta una delle principali cause di diarrea grave nei bambini al di sotto dei due anni, specialmente nei Paesi a basso reddito. Nei contesti più avanzati, i soggetti maggiormente esposti sono coloro che si recano in regioni dove l’infezione è endemica, motivo per cui le precauzioni igieniche durante i viaggi sono indispensabili.

Prevenire l’amebiasi non significa solo “lavarsi le mani”, ma farlo nel modo giusto e nei momenti giusti. Dopo ogni uso del bagno, prima di toccare il cibo, e ogni volta che si rientra in casa è fondamentale usare acqua pulita e sapone per almeno 20 secondi. In viaggio, è utile portare con sé disinfettanti a base alcolica, ma anche compresse per sterilizzare l’acqua o filtri portatili. Quando si mangia fuori casa, è bene preferire alimenti ben cotti e consumati caldi. Anche la semplice attenzione a sbucciare la frutta da soli può fare una grande differenza.