Il mal di testa, pur essendo una manifestazione molto comune, può nascondere origini e implicazioni differenti

Il mal di testa, noto anche come cefalea, è una condizione medica caratterizzata da dolore percepito all’interno della testa o nella zona alta del collo. Questo disturbo può presentarsi sia in forma acuta che cronica, coinvolgendo una o più aree del capo. È uno dei sintomi più comuni nella popolazione, ma la sua natura può essere estremamente variabile.

Riconoscere la tipologia e le possibili cause è fondamentale per una gestione efficace del disturbo. Consultare il proprio medico è sempre il primo passo per ottenere una diagnosi corretta e un trattamento personalizzato

Il dolore della cefalea nasce dall’attivazione di particolari strutture sensibili presenti nella testa e nel collo, tra cui: tessuti muscolari, nervi cranici, vasi sanguigni, mucose, seni paranasali e altri elementi anatomici. Le cause esatte che innescano questo processo, però, non sono ancora completamente comprese.

Le cefalee possono svilupparsi come condizione primaria, senza una causa identificabile, oppure come conseguenza di altre patologie (cefalee secondarie). Le forme primarie sono spesso il risultato di fattori genetici, biologici e ambientali che si sommano a elementi scatenanti, come lo stress o certi alimenti. Le forme secondarie, invece, riflettono la presenza di condizioni cliniche sottostanti.

Come compare la cefelea? Il mal di testa non è un fenomeno da considerare banalmente come un disagio passeggero o una semplice percezione dolorosa. Esso rappresenta l’esito finale di un insieme sofisticato di processi neurofisiologici che coinvolgono aree specifiche dell’apparato nervoso e strutture anatomiche localizzate nella regione cranica. La sua comprensione richiede una visione approfondita della complessa architettura del sistema nervoso e dei meccanismi che ne regolano il funzionamento.

Va innanzitutto chiarito che il cervello, in senso stretto, non è in grado di avvertire il dolore, poiché privo di terminazioni nervose deputate a questa funzione. A generare la sensazione dolorosa sono invece altre strutture circostanti, tutte dotate di recettori sensibili agli stimoli nocivi. Tra queste troviamo le meningi, che sono membrane protettive attorno all’encefalo e al midollo spinale; i vasi sanguigni sia intracranici sia superficiali, che possono dilatarsi o contrarsi generando impulsi dolorosi; i muscoli del collo e del cuoio capelluto, spesso sede di tensioni muscolari prolungate; e i nervi cranici, in particolare il trigemino e l’occipitale, che veicolano segnali di dolore dalla testa al sistema nervoso centrale. Anche organi e strutture vicine come occhi, seni paranasali, denti e articolazioni temporo-mandibolari possono contribuire alla comparsa di dolore riferito nella zona cranica.

A livello fisiologico, il dolore cefalico nasce dall’attivazione di terminazioni nervose specifiche chiamate nocicettori. Queste fibre sensoriali rispondono a stimoli potenzialmente dannosi – di natura infiammatoria, meccanica, chimica o vascolare – e inviano segnali attraverso vie nervose verso centri superiori del cervello, dove vengono percepiti come dolore. Quando tale stimolazione è ripetuta o prolungata nel tempo, può instaurarsi un meccanismo noto come sensibilizzazione periferica: i nervi diventano più reattivi, e anche stimoli lievi o assenti possono essere avvertiti come dolorosi, rendendo il mal di testa più persistente o cronico, come accade frequentemente nella cefalea tensiva.

Un ulteriore livello di complessità è dato dalla sensibilizzazione centrale. In questo caso, l’intensità e la frequenza dei segnali dolorosi provocano un’alterazione nei circuiti del sistema nervoso centrale che processano il dolore, in particolare nel tronco encefalico e nel talamo. Questo meccanismo può spiegare perché alcuni tipi di cefalea cronica risultano particolarmente resistenti ai trattamenti farmacologici abituali.

Nel caso dell’emicrania, entrano in gioco anche altri fattori, tra cui la vasodilatazione dei vasi all’interno del cranio e il rilascio di sostanze infiammatorie come il CGRP, un neuropeptide che amplifica la risposta infiammatoria e accentua la percezione del dolore. Tali fenomeni contribuiscono a rendere l’emicrania una condizione debilitante e complessa da gestire.

Un altro aspetto rilevante riguarda il malfunzionamento di specifici centri cerebrali coinvolti nella regolazione del dolore e dei sintomi associati. Tra questi figurano l’ipotalamo, il locus coeruleus e il nucleo del trigemino. Disfunzioni in queste aree possono non solo aumentare la soglia del dolore, ma anche favorire sintomi correlati come sensibilità alla luce (fotofobia), lacrimazione o nausea.

Gli effetti di una cefalea ricorrente o cronica si estendono ben oltre il dolore fisico. Tra le conseguenze più frequenti vi sono difficoltà nella concentrazione, alterazioni del ciclo sonno-veglia, sbalzi d’umore, irritabilità e calo del tono dell’umore. A livello sociale e lavorativo, tutto ciò può tradursi in una significativa riduzione della produttività e in un peggioramento della qualità di vita. Nelle forme più gravi, o nei casi in cui il mal di testa sia il segnale di una condizione medica sottostante, possono comparire disturbi neurologici importanti, che richiedono un’attenta valutazione specialistica per escludere patologie serie come infezioni cerebrali, emorragie o neoplasie.

Le cause più frequenti

Le cefalee possono essere indotte da molteplici fattori, sia interni che esterni:

- Cause interne (meccanismi endogeni): alterazioni vascolari cerebrali (dilatazione o compressione dei vasi), infiammazione delle meningi, irritazione dei nervi cranici o tensione muscolare nel collo e nella testa.

- Fattori esterni (scatenanti): cambiamenti climatici, uso eccessivo di dispositivi elettronici (condizione non pienamente dimostrata, al momento), alimentazione non equilibrata, abuso o interruzione della caffeina, disturbi del sonno, posture scorrette, stimoli sensoriali forti (odori o rumori), fumo, alcol, alcuni farmaci e attività fisica intensa.

L’International Headache Society, in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha stilato una classificazione ufficiale per aiutare i medici a diagnosticare e trattare correttamente le diverse forme di mal di testa. Le cefalee vengono divise in:

- Cefalee primarie

- Cefalee secondarie

- Nevralgie craniche e altri dolori facciali

Classificare il mal di testa è il primo passo per individuarlo e capire come curarlo

Cefalee primarie: forme e caratteristiche

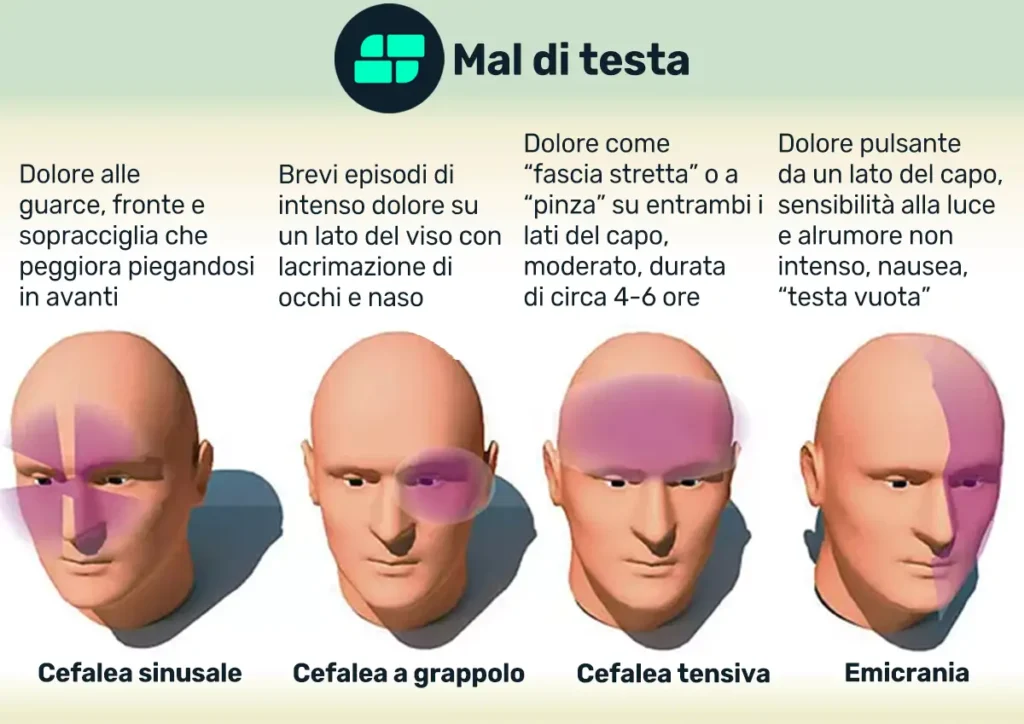

- Cefalea tensiva

È la forma più diffusa e tende ad avere una bassa intensità. Il dolore, spesso descritto come una stretta intorno alla testa, è bilaterale e di durata variabile (da 30 minuti a diversi giorni). Le cause principali includono tensione muscolare, ansia, stress emotivo e postura scorretta. Può manifestarsi con sensibilità alla luce o al rumore, ma di solito non provoca nausea o vomito. - Emicrania

Si tratta della seconda tipologia più comune, maggiormente presente nel sesso femminile e in soggetti predisposti. Si manifesta con dolore pulsante, spesso su un solo lato della testa, con durata da 4 a 72 ore. Può essere accompagnata da sintomi come nausea, vomito, fotofobia e fonofobia. Alcuni pazienti sperimentano anche l’aura, un insieme di disturbi sensoriali transitori. Tra i fattori scatenanti: squilibri ormonali, alimenti specifici, alterazioni del sonno, astinenza da caffeina. - Cefalea a grappolo

La forma più rara ma anche la più dolorosa. Si presenta con attacchi molto intensi, trafittivi e concentrati sempre su un lato della testa. Ogni episodio dura da 15 minuti a 3 ore e può ripetersi anche più volte al giorno per settimane o mesi. Tra i sintomi associati: lacrimazione, congestione nasale, abbassamento della palpebra e arrossamento oculare. È più frequente negli uomini, soprattutto fumatori, e può essere influenzata da alterazioni ormonali e disfunzioni dell’ipotalamo.

Le forme primarie possono essere episodiche, se si verificano occasionalmente, oppure croniche, se il dolore è frequente (almeno 15 giorni al mese per più di sei mesi).

Cefalee secondarie: quando il mal di testa è un sintomo

Queste cefalee sono collegate a patologie sottostanti e il dolore è solo una manifestazione di un problema più profondo. Alcuni esempi:

- Infezioni: meningite, encefalite, HIV, influenza

- Disturbi vascolari: ictus, aneurismi, arterite temporale

- Traumi: commozioni cerebrali, colpo di frusta

- Problemi metabolici: disidratazione, diabete, ipotiroidismo

- Sostanze esterne: farmaci, alcol, droghe, monossido di carbonio

- Neoplasie: tumori cerebrali primari o metastatici

- Un mal di testa secondario può essere pericoloso, specie se si presenta improvvisamente con un’intensità mai sperimentata prima o accompagnato da sintomi neurologici. In questi casi è fondamentale un intervento medico immediato.

Nevralgie craniche e dolori facciali

Questa categoria raccoglie le cefalee causate dall’infiammazione o compressione dei nervi della testa e del collo. Un esempio emblematico è la nevralgia del trigemino, in cui il dolore è localizzato nel volto e nella cavità orale, con manifestazioni molto intense e improvvise. Anche vari disturbi facciali e cranici rientrano in questa classificazione.

Patologie direttamente collegate alla comparsa della cefelea

Il mal di testa può comparire come sintomo in numerose condizioni patologiche, tra cui: otite, sinusite, meningite, tumori cerebrali, encefalite, ictus, glaucoma, allergie, disturbi ormonali e metabolici, infezioni virali o batteriche, intolleranze alimentari, e molte altre. Per questo è importante non sottovalutare il dolore alla testa quando è persistente, grave o accompagnato da segnali di allarme. Ecco un quadro sinottico di tutte le patologie principali, collegate alla comparsa acuta o cronica della cefalea:

| Categoria | Patologia | Descrizione |

|---|---|---|

| Infettive | Influenza | Infezione virale sistemica |

| Raffreddore | Infezione virale delle vie respiratorie superiori | |

| Polmonite | Infezione polmonare virale o batterica | |

| Meningite | Infiammazione delle meningi | |

| Encefalite | Infiammazione del cervello | |

| Mononucleosi | Infezione da Epstein-Barr Virus | |

| HIV/AIDS | Infezione virale sistemica | |

| Ebola | Febbre emorragica virale | |

| Dengue | Febbre virale trasmessa da zanzare | |

| Malaria | Infezione da Plasmodium, trasmessa da zanzare | |

| Tifo | Infezione batterica | |

| Sifilide | Malattia a trasmissione sessuale batterica | |

| Rabbia | Infezione virale del sistema nervoso | |

| Varicella | Infezione esantematica virale | |

| Rosolia | Infezione virale lieve | |

| Morbillo | Infezione virale altamente contagiosa | |

| Vaiolo | Infezione virale eradicata | |

| Scarlattina | Infezione batterica da streptococco | |

| Tripanosomiasi africana | Infezione protozoaria (malattia del sonno) | |

| Malattia di Chagas | Infezione da Trypanosoma cruzi | |

| Toxoplasmosi | Infezione parassitaria | |

| Neurologiche/Cerebrovascolari | Emicrania | Cefalea primaria neurovascolare |

| Ictus | Ischemico o emorragico | |

| Tumori cerebrali | Lesioni neoplastiche intracraniche | |

| Nevralgia del trigemino | Infiammazione del nervo trigemino | |

| Nevralgie craniche | Dolori da infiammazione dei nervi cranici | |

| Trauma cranico | Lesioni traumatiche alla testa | |

| Commozione cerebrale | Trauma cerebrale lieve | |

| Colpo di frusta | Trauma cervicale da accelerazione/decellerazione | |

| Vascolari/Sistemiche | Ipertensione arteriosa | Pressione alta |

| Arterite temporale | Infiammazione dell’arteria temporale | |

| Trombosi cerebrale | Coagulo nei vasi cerebrali | |

| Aneurisma cerebrale | Dilatazione patologica di un’arteria cerebrale | |

| Aterosclerosi | Indurimento delle arterie | |

| Endocrino-Metaboliche | Diabete | Disregolazione dei livelli glicemici |

| Ipotiroidismo | Ridotta funzione tiroidea | |

| Iperglicemia | Elevato livello di glucosio nel sangue | |

| Acidosi metabolica | Accumulo di acidi nei tessuti | |

| Acetonemia | Presenza di corpi chetonici | |

| Disidratazione | Carenza di liquidi nel corpo | |

| Autoimmuni/Infiammatorie | Lupus eritematoso sistemico | Malattia autoimmune multiorgano |

| Artrite reumatoide | Infiammazione articolare sistemica | |

| Respiratorie/Allergiche | Allergie respiratorie | Reazione immunitaria a sostanze inalate |

| Rinite | Infiammazione della mucosa nasale | |

| Sinusite | Infiammazione dei seni paranasali | |

| Asma | Patologia respiratoria cronica | |

| Oculari | Glaucoma | Aumento della pressione intraoculare |

| Miopia | Difetto refrattivo della vista | |

| Ipermetropia | Difetto refrattivo visivo | |

| Astigmatismo | Alterazione della curvatura corneale | |

| Ambliopia | Ridotta acuità visiva (occhio pigro) | |

| Cheratocono | Deformazione progressiva della cornea | |

| Retinoblastoma | Tumore maligno retinico pediatrico | |

| Herpes zoster oftalmico | Infezione oculare da varicella-zoster | |

| ORL (orecchio-naso-gola) | Otite | Infiammazione dell’orecchio |

| Faringite | Infiammazione della faringe | |

| Parotite | Infezione delle ghiandole salivari | |

| Scialoadenite | Infiammazione ghiandole salivari | |

| Poliposi nasale | Formazioni benigne nel naso | |

| Gastrointestinali | Colite | Infiammazione del colon |

| Gastroenterite | Infiammazione acuta di stomaco e intestino | |

| Indigestione | Difficoltà nella digestione | |

| Intolleranze alimentari | Reazione avversa non immunitaria a cibi | |

| Altre patologie | Acromegalia | Eccesso di ormone della crescita |

| Leucemia | Tumore maligno del sangue | |

| Morbo di Paget | Alterazione del metabolismo osseo | |

| Malattia di Wilson | Accumulo di rame nei tessuti | |

| Presbiopia | Perdita della messa a fuoco da vicino (età) | |

| Mollusco contagioso | Infezione virale cutanea | |

| Pitiriasi rosea | Eruzione cutanea benigna | |

| Bruxismo | Digrignamento dei denti notturno | |

| Vene varicose | Dilatazione anomala delle vene | |

| Apnee notturne | Arresti respiratori durante il sonno | |

| Dialisi renale | Terapia per insufficienza renale |

Sintomi della cefalea

La cefalea tensiva si manifesta frequentemente con dolore bilaterale di tipo costrittivo, privo di nausea o sensibilità alla luce e ai suoni.

L’emicrania con aura è caratterizzata dalla comparsa di sintomi neurologici transitori, come disturbi visivi, sensoriali o del linguaggio, che precedono il dolore. La cefalea a grappolo è generalmente unilaterale e si accompagna a dolore molto intenso nella zona orbitale o temporale, associato a sintomi autonomici come lacrimazione e congestione nasale. Le cefalee secondarie derivano da condizioni patologiche sottostanti (es. infezioni, disturbi vascolari, tumori); la comparsa di sintomi come febbre, alterazione dello stato di coscienza o convulsioni rappresenta un segnale di allarme che richiede valutazione medica urgente.

| Sintomo | Frequenza | Tipi di cefalea associati |

|---|---|---|

| Dolore alla testa (pulsante, oppressivo) | Molto comune | Emicrania, cefalea tensiva, cefalea a grappolo, cefalee secondarie |

| Nausea e/o vomito | Comune | Emicrania, cefalea a grappolo |

| Fotofobia (sensibilità alla luce) | Comune | Emicrania, cefalea a grappolo |

| Fonofobia (sensibilità ai suoni) | Comune | Emicrania, cefalea a grappolo |

| Dolore unilaterale | Comune | Emicrania, cefalea a grappolo |

| Dolore bilaterale | Comune | Cefalea tensiva |

| Lacrimazione oculare | Comune | Cefalea a grappolo |

| Rinorrea (naso che cola) | Comune | Cefalea a grappolo |

| Ptosi palpebrale (palpebra cadente) | Comune | Cefalea a grappolo |

| Congestione nasale | Comune | Cefalea a grappolo |

| Aura visiva (luci lampeggianti, scotomi) | Meno comune | Emicrania con aura |

| Disturbi del linguaggio (afasia) | Raro | Emicrania con aura, emicrania emiplegica familiare |

| Debolezza muscolare (emiparesi) | Raro | Emicrania emiplegica familiare |

| Vertigini o instabilità | Raro | Emicrania basilare, cefalea secondaria |

| Disturbi della coscienza (confusione, disorientamento) | Raro | Emicrania con aura prolungata, cefalee secondarie gravi |

| Convulsioni | Molto raro | Emicrania con aura prolungata, cefalee secondarie gravi |

| Febbre | Molto raro | Cefalee secondarie da infezioni (es. meningite) |

| Dolore evocato da tosse o sforzo | Raro | Cefalea da tosse, cefalea da sforzo |

| Dolore evocato da attività sessuale | Raro | Cefalea da attività sessuale |

| Dolore evocato da ingestione di cibi freddi | Raro | Cefalea da freddo (es. “brain freeze”) |

| Dolore evocato da stimoli tattili leggeri | Raro | Nevralgia del trigemino, nevralgia glossofaringea |

| Dolore facciale acuto e improvviso | Raro | Nevralgia del trigemino, nevralgia glossofaringea |

Diagnosi e indagini strumentali

La diagnosi del tipo di cefalea è essenziale per definire la terapia più appropriata. A seconda dei casi, il medico può richiedere:

- Esami ematici o puntura lombare, se si sospetta un’infezione

- TAC o risonanza magnetica, per escludere lesioni o tumori

- Elettroencefalogramma, in presenza di sintomi neurologici o nei bambini

Tabella completa delle cefalee (ICHD-3). Esistono più di 70 tipi di cefalea, esclusi i sottotipi ulteriormente suddivisi:

| Categoria Principale | Tipo di Cefalea | Note |

|---|---|---|

| 1. Cefalee primarie | ||

| Emicrania | Con aura, senza aura, complicata, cronica | |

| Cefalea tensiva | Episodica infrequente, episodica frequente, cronica | |

| Cefalea a grappolo | Episodica, cronica | |

| Altre cefalee trigemino-autonomiche | SUNCT, SUNA, parossistica, emicrania continua | |

| Altre cefalee primarie | Da tosse, da sforzo, da attività sessuale, ipnica, da freddo, esplosiva | |

| 2. Cefalee secondarie | Derivano da un’altra condizione medica | |

| Trauma cranico/colpo di frusta | Cefalea post-traumatica acuta/cronica | |

| Disturbi vascolari cranici/cerebrali | Ictus, emorragia subaracnoidea, arterite temporale, ipertensione | |

| Disordini intracranici non vascolari | Tumori, idrocefalo, ipertensione intracranica idiopatica | |

| Uso/astinenza da sostanze | Nitriti, alcol, caffeina, abuso di analgesici | |

| Infezioni | Meningite, encefalite, infezioni sistemiche | |

| Disturbi dell’omeostasi | Ipercapnia, ipossia, apnea del sonno, digiuno, ipoglicemia | |

| Disturbi del cranio, collo, occhi, orecchie, naso, denti | Sinusite, glaucoma, otite, disturbi cervicali | |

| Disturbi psichiatrici | Cefalea attribuita a disturbi d’ansia o depressione | |

| 3. Nevralgie craniche, dolori facciali e altre cefalee | ||

| Nevralgia del trigemino | Classica, secondaria, idiopatica | |

| Nevralgia del glossofaringeo | Idem | |

| Altre nevralgie craniche | Nervo occipitale, auricolotemporale, intermediario, nasociliare | |

| Dolore facciale centrale o primario | Dolore facciale persistente idiopatico | |

| Altri disturbi facciali | Dolore facciale da compressione vascolare, sindromi rare |

Come si cura il mal di testa

Non tutte le cefalee richiedono un trattamento specifico. Il piano terapeutico viene deciso sulla base del tipo di mal di testa, della frequenza degli attacchi, dei sintomi presenti e delle eventuali patologie associate.

Nei casi di cefalee secondarie, la cura si concentra sulla patologia che le provoca. Quando si tratta di cefalee primarie, invece, si punta alla riduzione del dolore e alla prevenzione degli attacchi. Il riposo in ambienti tranquilli, l’uso di farmaci sintomatici o preventivi e la modifica dello stile di vita sono elementi spesso raccomandati.

Ecco una panoramica dei principali farmaci utilizzati per curare le cefalee, suddivisi per categoria terapeutica:

Farmaci sintomatici (per trattare l’attacco acuto)

| Classe | Principali principi attivi | Uso principale |

|---|---|---|

| Analgesici comuni | Paracetamolo, Aspirina, Ibuprofene, Naprossene | Cefalea tensiva, emicrania lieve |

| FANS | Ketoprofene, Diclofenac, Indometacina, Flurbiprofene | Emicrania, cefalea a grappolo |

| Triptani | Sumatriptan, Rizatriptan, Zolmitriptan, Eletriptan, Naratriptan | Emicrania, cefalea a grappolo |

| Derivati dell’ergot | Ergotamina, Dihidroergotamina | Emicrania |

| Antiemetici | Metoclopramide, Domperidone, Ondansetron | Emicrania con nausea |

| Corticosteroidi (raramente) | Desametasone, Prednisone | Crisi prolungate o refrattarie |

Farmaci preventivi (profilassi a lungo termine)

| Classe | Principali principi attivi | Uso principale |

|---|---|---|

| Beta-bloccanti | Propranololo, Metoprololo | Profilassi emicrania |

| Antidepressivi triciclici | Amitriptilina, Nortriptilina | Cefalea tensiva cronica, emicrania |

| Anticonvulsivanti | Topiramato, Acido valproico, Gabapentin | Emicrania |

| Bloccanti dei canali del calcio | Flunarizina, Verapamil | Emicrania, cefalea a grappolo |

| Tossina botulinica tipo A | OnabotulinumtoxinA (Botox) | Emicrania cronica |

| Anticorpi monoclonali anti-CGRP | Erenumab, Fremanezumab, Galcanezumab, Eptinezumab | Emicrania cronica ed episodica |

| Inibitori serotoninergici | Pizotifene, Methysergide (meno usati oggi) | Emicrania |

Altri farmaci usati in casi particolari

| Indicazione | Esempi di farmaci |

|---|---|

| Cefalea da uso eccessivo di farmaci | Detox da analgesici, eventuale uso di corticosteroidi |

| Cefalea secondaria | Trattamento della causa (es. antibiotici per infezione, antipertensivi, ecc.) |

| Nevralgie craniche | Carbamazepina, Oxcarbazepina, Lamotrigina, Baclofene |

Negli ultimi decenni, il progresso scientifico nello studio delle cefalee ha conosciuto un’evoluzione significativa, con importanti contributi sia a livello globale che nazionale. L’Italia si è affermata come uno dei principali attori nel panorama della ricerca, posizionandosi al secondo posto mondiale, dopo gli Stati Uniti, per numero di pubblicazioni sul tema tra il 2010 e il 2019. Tra le figure di riferimento in questo ambito spicca il professor Paolo Martelletti, direttore di un centro specialistico romano e fondatore di una prestigiosa rivista scientifica dedicata.

Un punto chiave della ricerca è rappresentato dalla classificazione delle cefalee, elemento cruciale per una corretta diagnosi e per l’individuazione di terapie efficaci. Grazie al lavoro della International Headache Society, è stata messa a punto la terza edizione dell’International Classification of Headache Disorders (ICHD-3), che distingue oltre duecento tipologie di mal di testa, suddivise in forme primarie, secondarie e nevralgie craniche.

La crescente comprensione dei meccanismi fisiopatologici ha favorito lo sviluppo di terapie innovative. Tra queste spiccano gli anticorpi monoclonali diretti contro il CGRP, una molecola implicata nel dolore emicranico. Farmaci come eptinezumab e galcanezumab si sono dimostrati efficaci nella riduzione della frequenza degli attacchi, ottenendo l’approvazione in vari paesi.

In parallelo, la ricerca ha aperto la strada a strategie terapeutiche non farmacologiche, tra cui la neuromodulazione, il biofeedback e approcci integrativi, focalizzati sulla modulazione dell’infiammazione e della sensibilità nervosa.

In ambito nazionale, istituzioni di rilievo come la Fondazione Mondino svolgono un ruolo attivo nella produzione scientifica, affrontando tematiche che spaziano dall’efficacia terapeutica all’impatto sulla qualità della vita, fino all’adozione di strumenti digitali per il monitoraggio dei sintomi.

Le prospettive future si orientano verso la personalizzazione dei trattamenti attraverso l’identificazione di biomarcatori infiammatori e l’impiego di tecnologie intelligenti come dispositivi indossabili e app mobili, in grado di raccogliere dati in tempo reale e di collegare abitudini quotidiane, stress e ricorrenza degli episodi dolorosi.

Nel complesso, la ricerca sulle cefalee si configura come un campo in rapido sviluppo, in cui l’Italia continua a occupare una posizione di rilievo, contribuendo al miglioramento continuo della diagnosi, della cura e della qualità di vita dei pazienti affetti da queste patologie.